周易铜钱算命六十四卦-一旦最伟大复兴意味着什么

周易铜钱算命六十四卦,一旦最伟大复兴意味着什么?

《易经》简单地说是客观事物与人的意识形态关系!这种学说在西方的《圣经》和 *** 伯的《 *** 》佛教的《佛经》并称世界四大经书,它们讲的道理大多是大同小异。《易经》所不同是将人与客观事物视为朋友,是可通有无的,是以自我为中心与客观事物进行交往,探讨得失的。而其它宗教则是给自己请一个主子,自己去适应主子,自己是主的奴仆,这样就把位置颠倒了,《易经》则不然,在易经中没有主的概念,而有客观规律,即阴阳变幻的朴素的唯物主义辨证法,天和地以及万事万物都是易像,也是尊重客观事物的道理是唯物主义道德观!本来按照易经古老的原理,用逻辑思维来推断事物的发展结果,这没有什么问题,但后来的道学家把《易经》推向了玄学,就违背了《易经》的初衷,变成了形而上学的唯心主义,误导了后世学者!好在有识的学者认为易学的要点是运用道理来禅述事物发展的规律,把易学中的一分为二观点,对立统一论,矛盾的转化等等哲学观点从玄学中抽取出来归纳为道德,这就又把《易经》转为道学,道学是研究事物的原理,归纳为天人合一的俗学,即人是天地间的一分子,人的适应天地,而不是天地适应人,这与前面的天地适应人好似相反,其实是人认识事物的一种提升,即事物发展的规律原理本来就在那儿,人找到了这个原理去推动改造事物就会事半功倍,不知道这个原理要么阻碍了事物的发展,要么毁灭了这个事物。所以寻找事物的原理学问即真理便是研究哲学的学问!

《易经》博大精深,它把深奥的道理用简单的事物发展表象来说明,开发人的智慧,这也是“天不变,道亦不变!”就是说客观事物不变化,它内在发展的规律原理也不会发生变化!可是《易学》是《道德经》的母体,先有《易经》后有《道德经》等等百家学说,包括儒教!

所以《易经》是打开中国古典文化的钥匙🔑,对《易经》的研究可以提升中国传统文化的学术造诣!

易经是一种文化象征?

〔宇宙定律〕

一 、物质的电磁力{吸引力}{反推力}

物质存在电磁力,同一种物质介质相互吸引,不是同一种物质介质相互推。多的物质会把少的物质推成圆球,因为两种物质都在推,而且同一种物质任何一点推力都一样大。推力又称为反推力反推力是很均匀的力。被推成球型的物质任何一点向外发出推力都一样大,但两种物质的反推力不一定是一样大。又因两种物质都在使劲推少的物质 *** 成圆球。圆球是物质组成的不是空的所以有个球面称为圆球面。圆球面所受到的反推力越往球中心力线越密承受的推力越多。因圆球面任何一点都承受来自各个方向的力必然有一条力线经过球心垂直于球心,所以从球面到球心越往中心垂直力线越密越多所受到反推力也越大。故而球心所承受的反推力更大。故而越远离球心所承受的反推力越小越少。

只要中心有物质压力重力的天体,它的最外层表层必须是球形(圆球),天体的球面如果变成方形……中心不但没有物质压力而且重力也不存在。

二、光聚焦 能量聚焦、热能量聚焦、正负(反)能量聚焦

光与一切物质同在充满整个物质世界。太阳、恒星、一切星系是光聚焦取得能量,只有光永远聚焦才能永远发光发热。我们看到的会发光发热的星星、星系、恒星、太阳、行星中心,行星的卫星中心、地球中心、小行星中心、慧星中心、都是光聚焦的中心。 星星、星系、恒星、太阳、行星的外面外层都有一个圆球面可以光聚焦到中心。圆球面是平凸透镜、凹凸透镜, 只要形成平凸透镜、凹凸透镜就可以光聚焦。

光聚焦……光是用不完的循环的。

三、对环流层{上层与下层对环流}

自转与公转运动的动力层,宇宙间天体的公转自转都是有对环流层推动带动运动的。同一个星球自转有对环流层推动自转……公转有对环流层带动运动,自转与公转运动是二个环流层,二个对环流层不是在同一个中心上的。没有大气层或有大气层大气只对流不进行对环流的星球(孤独行星、流浪行星)、行星、小行星、行星的卫星是一定不会自转的。

♥♥♥………………………………

【真实的宇宙形态结构】

宇宙是时间无限空间无涯物质有限世界。空间存在着一个一个大型的物质世界它们是没有相连被真空隔离。各个物质世界都遵循同样的物理规律,我们生活在其中一个大型物质世界里。

我们的大型物质世界最多最外层的物质紧紧的吸引在一起它的外型是可以任何形态。它把比它少的一切各种各样不相混合的物质反推成一个一个许许多的大圆球每一个大圆球都有一个圆球面及一个中心,我们就在其中一个大圆球面里面。这个大圆球内最多的物质又把比它少的一切各种各样不相混合的物质反推成一个一个许许多的大圆球每一个圆球都有一个圆球面及一个中心,其中一个大圆球就是我们的圆球……………………总星系。总星系有一个圆球面及一个中心。在总星系圆球面内最多的物质又把比它少的一切各种各样不相混合的物质反推成一个一个许许多的大圆球每一个圆球都有一个圆球面及一个中心。其中一个大圆球就是我们的圆球银河系它有一个圆球面及一个中心。银河系内最多的物质又把比它少的一切各种各样不相混合的物质反推成一个一个许许多的圆球每一个圆球都有一个圆球面及一个中心,其中一个大圆球就是我们的圆球太阳系它有一个圆球面及一个中心,太阳系内最多的物质又把比它少的一切各种各样不相混合的物质反推成一个一个许许多的圆球每一个圆球都有一个圆球面及一个中心,其中一个就是地球系(包括月球),地球是中心它的圆球面在月球之外,地球气态圆球面内的最多气态物质又把月球及其他各种各样不相混合的气态物质反推成一个一个圆球。

这些大大小小从大到小的圆球刚刚形成光‘就聚焦在它们的中心点上使中心发光发热,太阳、行星中心、银河系中心、总星系中心、星系中心、恒星都是有光聚焦才发光发热的。因光聚焦在中心点上发光发热就会发生对流 对环流。每一个中心点上有一组或多组对环流层,接近中心的对环流层可带动中心转动自转,远离中心的对环流层可推动天体、星系、恒星、物体、物质、行星等等绕中心公转。月球有气态层只有局部的对流没有对环流所以没有自转只有公转,月球公转是地球最外面的一组对环流层推动月球绕地球公转的……其它行星的卫星公转类同。靠近地壳的对环流层(有对流层与中间层组成交替环流)带动地球自转其他行星自转类同。地球月球在同一个圆球面内被太阳系的对环流层推动绕太阳公转的其他行星公转类同。太阳系圆球面内全部行星被银河系的对环流层推动绕银河系中心公转的其他恒星系公转类同。银河系圆球面内的恒星系被总星系的对环流层推动绕总星系中心公转的其他星系仙女系公转类同。总星系圆球面内的星系被更大的对环流层推动绕更大的中心公转。就这样以此类推外面外层到底有多少层次我不敢下决定…… 根据天文文明可能有三十六层。我们是被套在圆球内从更大的圆球一直到最小的圆球……大圆球套比它小的圆球。就这样圆球中有圆球,我们是被几十层的圆球套着。

周易怎么学习?

想学《周易》可以看看我这篇文章。笔者正在做一个《易经》入门的专栏, *** 的聊一聊《易经》的那些事。如果喜欢,可以关注我的主页或公众号“易路相孚”。

原创不易!转载请标明出处和作者。

《写给有志踏入易学大门的初学者》文章开始之前,我要很严肃的说一句。

易学真的是个大坑、深坑,乃至是黑洞。

——有孚君

01 放弃吧!少年一门学问,或者说一项技能,也许你短则学个三五天,长则学个一年半载就能摸到门径。

好比公众号,我研究了两三天便可以排版、发文了。又比如学书法,只要勤练不辍,一年下来总能把字写得漂亮了。再难些的如学法律,三四年下来死记硬背,律师证基本能考下了。(不太了解,只是举例。)

但是学易。不浸 *** 个二三十年,你都不好意思和人说你是学易的。无论学什么,二三十年下来都算专家了。学易,没准二三十年下来,搞不好你连入门都不算。不骗人,真的就是这么难……

还有,学了一阵之后,可能就会迷茫……学这劳什子图个啥,生活中能用到的地方聊聊。除非是走专业算卦的路线。所以,如果你看到这里就决定不学了,那么恭喜你,得了解脱。

02 总归还是要写点啥的最近时日,每当我回想起刚开始学易时的不知所措,就总觉得应该给初学者写点什么,可每次提起笔又放下。一来是因为我真的懒……二来实在是怕指歪了路。因为学易的圈子里有句名言,大意是:“学易一月,自觉天下无敌;学易一年,有口难开;学易三年,方知天高地厚。”大抵如此。

易学实在庞杂,天文地理、诗书礼医、人伦草木、物理算术,无所不包。“弥纶天地之学”,不是闹着玩的。

不过,思来想去,还是下了决心,赧颜先写一篇。星星之火,尚可以燎原。

如果真的有人看了此文后踏入了易学的大门,不说我为易学的发扬做了微末贡献,算是不枉我与易结缘。

易学本身涉及的“学科”就很庞杂。有太乙、奇门、大六壬的“上三式”,有六爻、八字、紫微等“重体系”的,有梅花易之类“轻量级”的,当然还有风水这门“庞然大物”。总体归纳起来,分为理派、象派、数术派。而且争的不亦乐乎……

没有固定师承,刚开始很难抉择从何处入手。

03 开始了我的表演我想说的是,无论学什么,我都建议从《周易》原文开始。

先明义理,再谈其他。

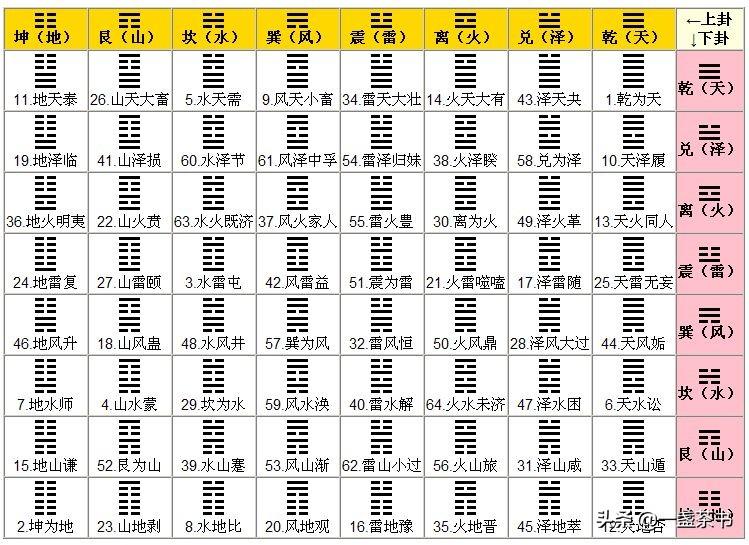

这个过程很枯燥。因为大多数人学易都是想学“算卦”。这很正常,我开始学的时候也是这样。但是无论如何,八个经卦,“乾兑离震巽坎艮坤”,老老实实把他们的样子印在脑子里。

把先后天八卦分清了,再把他们代表什么记住了,然后把六十四卦的表面意思串一遍,我认为这是必不可少的。

这部分的书,我推荐傅佩荣先生的《易经入门》和《傅佩荣译解易经》。尤其是《易经入门》,浅显易懂,很适合入门。更难得的是书里有蓍草的起卦和解卦 *** ,可以暂时满足算卦的欲望。

(好像还送张光盘,详述了大衍筮法。)

其实我是读邵伟华的书入门的,好像有一整套,具体忘了,看了一本基础的,就转到了傅先生的“门下”。另外,傅先生还有一套详解六十四卦的视频,讲的非常好。有需要的朋友可以找我要。

04 六爻是个不错的选择“入门”之后的这段时间最是浮躁的时候,因为了解了基础之后就想着要找门“术”去学。

虽然不推荐这样,但大多都要有这个过程。所以我推荐可以先学六爻。

一是因为入门的书籍比较多;二是比较体系化,容易上手;三是起课(起卦)也相对方便,三枚铜钱(硬币)即可。

毕竟这个阶段保持学下去才是真理。

六爻入门的书实在太多,今人比较著名的有王虎应、朱辰彬等,他俩的书都值得一读。不过还是古人的书更值得一读。倒不是崇古贬今,而是古人治学的态度确实要比今人强很多。另外就是,读惯古文,就会觉得读现代文实在如同嚼蜡,没有味道的很。这倒不是我自夸,很多人都如是。

所以六爻的古书我比较推荐野鹤老人的《增删卜易》和王洪绪的《卜筮正宗》。先看《增删》,读上一遍,没人教也自会玩卦。网上很多人专研《增删》,我遇到过一人,六爻只以《增删》为准绳,水平相当高。另外《易冒》、《易隐》等都可以看看,但是不推荐在入门时读。

05 不要碰梅花易数再来说说梅花易数。

我个人很喜欢梅花这门术数。所以算是下了不少功夫。但是读来读去,市面上关于梅花的书确实不多。珍本、孤本的就算有,我也自不会知晓。所以一直抱着《梅花易数》这本书翻,另外还有一本《梅花周易数全集》。这主要是梅花比起其他术数,实在是比较小众。今人的书确实不少,不过一人一套路,黄鉴、韩海军、张延生、林武樟、邓海一等等,读多了倒会不知所措。

其实严重不建议初学者碰梅花。

梅花也称心易。“人于心上起经纶”,这不是一般境界能达到的,何况初学。梅花的体用、三要、十应,看上去简单,有人读了一遍《梅花易数》自觉断卦和玩一样,殊不知完全没有搞明白梅花如何玩。

什么时候可以学梅花?

我认为学易三年左右差不多。如果等不及,自可先学上试试,如对其念念不忘,总有再拾起来之时。

06 读《周易》才最快乐最后还是说说《周易》解读类的书吧。我学了这么多年,其实只学了六爻和梅花,剩下的就是在读《周易》原文类的书。八字也碰过一段时间,不过没学会,就暂时搁置了。因为《周易》读的实在不亦乐乎。

有首小诗道:

双双瓦雀行书案,点点杨花入砚池。

闲坐小窗读周易,不知春去几多时。

毫不夸张的说,他说的没错。

南怀瑾老先生也说,读易就像搞推理,想搞清楚一句话的意思,就得翻另一本书,翻到后却又要翻下一本才能明白后一句的意思,就这么翻来翻去,不知不觉都已经天亮。(记不清了,大致如此。)所以研究《周易》的原文,实要比研究其他的有趣。至少我是这样认为。

既然说到了南师,就先推荐下他老人家的《易经杂说》。这本书无论你有没有基础,想不想学易,都推荐一读。书中的内容浅而通透。最难得的是,老人家的文字读者很舒心,也给人很熟悉的感觉。仿佛他老人家就坐在你对面, *** 时与你娓娓道来一样。

傅佩荣先生的书说过了,不再重复。张延生入门的书也不错,可以一读。再有就是《高岛易断》和《周易尚氏学》。近现代解易非常精妙的两本书。都是清末民初时写就。

尚秉和先生不愧易学大家,易理、易象无一不精。书读起来也朗朗上口。高岛虽是日本人。说实话我是有狭隘的民族主义。但高岛的书,实在让人读的敬佩,精妙处更如醉饮琼浆般酣畅淋漓。真的重点推荐。

此外就是《周易正义》、《周易折中》、《周易本义》等,古往今来不知多少名人雅士都写过《周易》解读类的书。

既然入了坑,慢慢读、慢慢看即可。君子居则观其象而玩其辞,动则观其变而玩其占。是以“自天佑之,吉无不利”。抱着玩的态度去学,别耽误了生活,才是正途。

07 其他的怎么办?我现在解卦基本是用卦爻辞,配合卦象去看,也会用些梅花的东西。想学奇门、风水或者其他术数的也不用着急。过些时日我或许会找些友人再写篇入门文章介绍下。

另外,如果入门时实在看不明白书咋办?除了我推荐的傅佩荣先生的视频外,曾仕强老先生那套《易经的智慧》的视频也挺好的,很多人都说曾老不懂易,不懂占卦,我只能呵呵。视频要是还看不下去,我这还有个动画片也不错……是真的不错……叫什么我忘了,懒得翻。一共50多集。

想要的话,关注公众号“易路相孚”找我要即可。

08 怎样找到我们我们目前有 *** 群,也有微信群。大家可以通过公众号<易路相孚>搜索到我们。

09 怎能不凑个九!文章之前我说,易学很难。真的很难,我不骗人。我更想说的是,道不远人,易同样不远人。一阴一阳之谓道,仁者见仁智者见智,百姓日用而不知。仅此而已。

太阳东升西落,日夜交替是易;

春花秋月、夏风冬雪,寒来暑往亦是易;

吃喝拉撒、读书工作,这皆是易。

学易,万勿离开自然、离开生活!

易曰:“君子以朋友讲习。”此文是为“朋友”而作。然亦是对自己学易之路的一次梳理,收获颇丰矣。

古人诚不我欺!

*注:本文部分图片来自于 *** 。

如果喜欢可以关注公众号<易路相孚>,让我带你领略易学的奇妙!

不良人和秦时明月打起来谁厉害?

我觉得是秦时明月是完胜不良人的

*** ,从当时的大背景来讲,秦时明月处于秦大一统的时期,百家争鸣,人才辈出,而不良人处于唐朝末年,唐朝衰败之际,人才凋零,社会动荡,国家实力日下,国家风雨飘摇,人心比较阴暗

第二,从实力来讲,秦时明月百家争鸣,人才辈出,各家都有许多出类拔萃的人物,比如鬼谷的纵横、罗网的赵高、阴阳家的东皇太一星魂、掩日、焱妃、逍遥子、晓梦、月神、典庆等等,而不良人实力高手就这几个不良师、冥帝、崇玄真人、女帝等

第三,秦时明月给人感觉大气磅礴,处处都是天下,大家辈出,哲学、政治、军事,经济、文化等等,不良人给人感觉阴暗,而且动画场景渲染和人物秦时明月更是国漫中的典范

古人为什么规定16两为1斤?

秦王朝是我国 *** 个大一统封建王朝。秦始皇统一全国以后,许多事都是由丞相李斯在主持。首先就是统一度量衡。

据说,李斯很快就制定出了钱币、长度。不过在重量方面他有些彷徨,不知道应该把多少两算作一斤,便去向秦始皇请示。

秦始皇心里其实也没准,提笔写下四个字:“天下公平”。那意思大概是说,我要的只是公平,至于多少两算一斤,你是丞相,你说了算,你就看着办吧。

李斯一想,这叫啥指示?我是丞相不假,可这社稷不是我的,没有你皇帝的旨意,我哪敢什么都随便做主?他想了很久,决定把“天下公平”这四个字的笔画数作为标准,于是定出了一斤等于十六两。这一标准,一用就是两千多年。

十六两秤包括:秤杆、秤砣、准星。十六颗准星,就是十六进位。秤杆,表示“权”;秤砣,表示“衡”。

当然,传说毕竟是传说。秦统一以后用的文字是小篆。按照小篆的写法,“天下公平”四字的笔画似乎也不是十六画。

不过,以十六两为一斤,三十斤为一钧,四钧为一石固定下来,这的确是李斯在统一度量衡时制定下来的。

另外,关于十六两秤,还有一个说法是,十六金星秤,里面包含北斗七星、南斗六星,加福禄寿三星,一共组成十六两的秤星。告诫那些买卖人,做人要诚实信用,不欺不瞒,否则,会遭天谴。短一两无福,少二两无禄,缺三两折寿。

后来,在淳朴的老百姓当中,一直有“秤上骗人,必遭天谴;缺斤少两,贻害子孙”的说法。当然,这里面有一些迷信色彩,但它的宗旨是良好的,就是希望人们和睦相处,真诚相待,不要互相欺骗。

在漫长的两千多年封建社会间,度量衡尽管也有过一些变动,但大多数时间,仍然还是以十六两为一斤。这种十六两秤,一直延续到新中国建国十周年的1959年。1959年6月25曰, *** 发布《关于统一计量制度的命令》,确定米制为中国基本计量单位,在全国推广使用,保留市制, “市制原定十六两为一斤,因为折算麻烦,应当一律改为十两为一斤。” 只有中草药的计量 *** ,当时仍沿袭旧制没有改变。但后来还是有了一些变动。至于说为什么“筷子的长度为7寸6分”,这是中国人的一种传统思维 *** 。不管什么东西,制定标准时,都要有个理由,都要有个寓意,取个彩头。中国很早就已经使用餐具了。用勺子的历史大概有8000年,用叉子的历史约4000年,用筷子的时间上限,目前还不确定。不过可以确认的是,筷子,肯定最早是由我们中国人发明的。现在能够发现的最早的筷子,是河南省安阳市殷墟出土的铜筷子。《韩非子》:“昔者纣为象箸,而箕子怖。”可见,早在3000多年前的殷纣王时期,中国就已经有铜筷子和象牙筷子了。筷子在先秦时代称为“梜”(jiā),汉代时称“箸”(zhù),明 *** 始称“筷”。民间关于筷子的传说有这么几种。姜子牙受神鸟启示发明丝竹筷;妲己为了讨纣王欢心,发明了玉簪筷;此外,还有大禹治水时为节约时间,以树枝捞取热食而发明筷子的传说。这里说一下姜子牙的故事。据传说,姜子牙只会直钩钓鱼,其他事什么都不会干,故此非常穷困。他老婆不想和他过这种苦日子了,就想把他害死,另嫁他人。这天,姜子牙钓鱼回到家中,老婆说:“你饿了吧?我给你烧好了肉,你快吃吧!”

姜子牙确实饿极了,伸手就去锅里抓肉。就在这时,窗外飞进一只鸟,啄了他一口。他疼得大叫一声,就去赶鸟。

他第二次抓肉时,鸟又飞进来啄他的手背。

姜子牙疑惑了,这鸟为什么无缘无故两次啄我,难道这肉我不能吃?为了试那只鸟,他第三次去抓肉,这鸟又来啄他。

姜子牙明白,这是一只神鸟,于是就假装追鸟,一直追到一个无人的山坡上。那只鸟落在一枝丝竹上,呢喃鸣唱:“姜子牙呀姜子牙,吃肉不可用手抓,夹肉就在我脚下……”

姜子牙听了神鸟的指点,急忙折了两根细丝竹回到家中,把两根丝竹伸进碗里夹肉,这时,他看见丝竹冒出一股青烟。姜子牙假装什么都不知道,问老婆:“肉怎么会冒烟,难道里面有毒吗?”

说着,姜子牙夹起肉就向老婆嘴里送。老婆脸都吓白了,连忙逃出门去。

姜子牙明白这丝竹是神鸟送给他的神竹,任何毒物都能验出来。从此以后,他每次吃饭都用两根丝竹进餐。这事传开以后,他老婆再也不敢下毒。四邻也纷纷学着用竹枝吃饭。后来效仿的人越来越多,用筷子吃饭的习俗也就一代代传了下来。

不过,这个传说一出现,就遭到人们的怀疑。殷纣王和姜子牙是同时代人,既然纣王已经用上象牙筷子了,那姜子牙的丝竹筷也就谈不上什么发明创造了。不过,据说有一点却是真实的,那就是商代,民间的确是以竹子当筷子。

筷子,一般由竹、木、骨、瓷、象牙、金属、塑料等材料 *** 而成。由中国人发明,并广泛使用,后来又传至 *** 、日本、越南等东亚、南亚的汉字文化圈。筷子一般为22-24厘米,标准长度七寸六分,代表人的七情六欲,以表示人和动物必须有个本质不同。筷子一边圆、一头方,圆的,表示天,天是圆的;另一边是方的,表示地,地是方的。所谓天圆地方;这是中国人对世界基本原则的理解和认识。另外,我们在吃饭时,手拿筷子的时候,拇指、食指在上,无名指、小指在下,中指在中间,是表示天、地、人三才,这既符合我们大多数人用筷子时随心所欲的习惯,也是我们老祖宗对人和世界之间关系的深刻理解,也是一种很高深的独特智慧。