刘基给朱元璋算命-早期的刘伯温和早期的朱元璋谁更有智慧

刘基给朱元璋算命,早期的刘伯温和早期的朱元璋谁更有智慧?

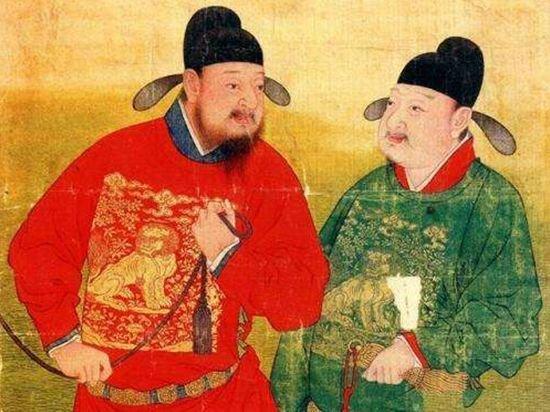

相信大家都听过“三分天下诸葛亮,一统江山刘伯温”这句话吧,刘伯温作为朱元璋建立大明朝地主要谋臣,他与朱元璋地智慧比起来,谁更胜一筹呢?今天珍珍儿地新新就为大家综合对比一下。

一、朱元璋的智慧体现大明王朝的开国皇帝朱元璋,是中国历史上出身更低微的帝王,从一名游僧(因寺庙无法养活,只能四处游走化缘的和尚)参加 *** ,一步步登上帝位,他的处世、御人和统军的智慧,可谓登峰造极。

1.笼络人心,能屈能伸从朱元璋登上帝位后杀了诸多功臣的表现来看,他并不是重情义的人,但从跟随郭子兴 *** 开始,朱元璋始终高举义旗,一步步赢得郭子兴的信任,使其宁愿让朱元璋继承帅位而不让自己的儿子郭天叙继承,后来朱元璋主动前往救援天下义军共主小明王,与张士诚、陈友谅等路义军形成鲜明的对比,赢得了天下民心,朱元璋的表现不可谓不深沉。

2.深藏不露,雷厉风行朱元璋在跟随义军前期,虽然在军中威望不断提高,但始终将自己想要成为上位者的心态隐藏的很好,得到了首领的充分信任。攻下金陵城后,也一直隐匿锋芒,避免成为朝廷的主要围剿对象。但其在面对威胁时,总是放弃固地防守而是主动出击,做起事来雷厉风行,充分展现出了帝王才有的霸气。

3.知人善任,御人无穷朱元璋深知自身短处,面对比自己优秀的人才时,总是礼贤下士、能屈能伸,不断学习别人长处充实自己,对李善长如此,对刘伯温也是如此。但是朱元璋能够很好的驾驭这些人,对手下将才恩威并举,让他们死心塌地跟着自己干。他总是在议事大厅的屏风后面听将帅们说话,从而掌握他们的思想动态,然后在谈话中不着痕迹的提醒对方该如何表现,让他们为其所用。

二、刘伯温的智慧体现刘伯温的智慧,主要体现在分析大势和统兵用兵谋略上,虽然很多人认为刘伯温好像上知天文下知地理、奇门遁甲无所不会,然而真正的刘伯温只是善于权谋、知懂人性、晓于变通。但是刘伯温有很致命的弱点,那便是自视甚高、不懂得与同僚相处、不能够搞清楚自己的定位。由于刘伯温是进士出身,效命于元廷,自认为于义军有优越感,即使后期跟随了朱元璋,也对朱元璋手下的很多人还是瞧不起,也直接导致了他与同僚之间存在隔阂。刘伯温还有一点不足,便是对朱元璋的帝王心思把握不准,这点上他前期不如李善长,后期不如胡惟庸,在朱元璋面前说话总是有所保留,让朱元璋对其有所忌惮。这也最终导致了刘伯温的悲惨结局。

三、朱元璋与刘伯温的对比通过上文的分析,大家可以看出,朱元璋的智慧要更全面,而且更深沉,他的智慧在于谋取天下、驾驭万众,而刘伯温相对来讲就要欠缺得多。刘伯温虽然学识渊博,但在深谋远虑、笼络人心、驾驭将才方面,比朱元璋差了不少距离。所以综合来看,朱元璋要比刘伯温更智慧。但是考虑到地位的不同,刘伯温不能完全展现自己的才能,有些方面的比较不够公平。如果朱元璋和刘伯温分别是两支义军的首领,然后互相较量逐鹿天下,大家觉得谁能打败对方最终取得胜利呢?欢迎在下方留言说出你的想法。

如果您觉得珍珍儿的新新分析得有道理,还请关注支持我,和我一起交流历史趣事!

有谁知道刘伯温资料是什么?

刘基(1311年7月1日-1375年4月16日)字伯温。谥文成,汉族,温州文成县南田人(旧属青田县)。元末明初军事谋略家、政治家及诗人,通经史、晓天文、精兵法。他以辅佐朱元璋完成帝业、开创明朝并使尽力保持国家的安定,因而驰名天下,被后人比作为诸葛亮。朱元璋多次称刘基为:“吾之子房也。”

朱元璋28集解说?

朱元璋单独请刘伯温用餐,席间只有两荤两素四碟小菜。朱元璋故意问刘伯温李善长这人如何?刘伯温的回答没有中伤和贬低之意,使朱元璋十分欣赏。

朱元璋又问谁适合做丞相,刘伯温说:汪广洋为人胆小怕事,不敢担当责任;杨宪才干有余,品德不足;唯胡惟庸最不能用,朱元璋连忙问这是为何?

刘伯温说胡惟庸聪明得可以到你完全不防备的地步,他没有办不到的事,即使把黑说成是白,别人都还以为天经地义。

刘伯温建议朱元璋不设丞相,把权利分给六部,自己亲自掌管,朱元璋说惟恐自己累不过来,设置丞相还是可以为自己分担许多。

一统天下的刘伯温给朱元璋出过哪些计策?

朱元章这个人主意相当的正的利害、嘴上说的好听暗地里、我行我素、其他别的咱不说、只一件惊天动地的大事来说他、庆功楼暴炸一案、之前他与军师刘伯温、多少透过消息、可刘伯温用语言点击过他、不语点头了事、但刘伯温不知祥情、只是旁敲则击,但也说中了他心里的要害、也沒明言、二心不定的回到了后宫、可马娘娘那是什么人,当时就给刘伯温一只小鞋穿,朱头如心不忍刘的才华、无他江山不稳、刘以看破弦机、在说服皇帝与娘娘、是不可能的、他只告诉一人、元帅徐达因他俩相交至蜜只一句话救了老元帅一条性命(庆功楼上别离主)徐达以领会其意,皇帝下楼、他与刘一起随之而去、一声巨响楼以上天、有云曰、不是马娘娘心太很、而是众位英雄命尽应归天,这不是 *** 吗、飞鸟尽良弓藏、走、兽死猪狗烹

早在三国时期的诸葛亮真的算出一千年后的明朝出了个刘伯温吗?

据说辅助了朱元璋建立明朝的 *** 谋士刘伯温,突然有一天听到了民间流传甚广的一句“三分天下诸葛亮,一统江山刘伯温”童谣,这就让他开始飘了。

对历史公认智慧代表诸葛亮,刘伯温一向是既敬又妒的,在听到了这首明摆着是夸自己的童谣后,刘伯温心血来潮,就想着去挖挖诸葛亮的墓,看看里面到底有什么东西。

结果墓挖不到一半,刘伯温就发现了两块石碑。上面写着:“吾到无人到,只有伯温到”、“吾知后世刘伯温,汝知后世有何人?”刘伯温知道诸葛亮早已预料到自己会来挖墓,深感能力不及诸葛亮的刘伯温,只好赶快修缮了墓穴,恭恭敬敬地退出了诸葛亮墓地。

这事流传得很广,也很玄乎,但不可全信

先不论刘伯温有没有去过汉中定军山(诸葛亮葬在了定军山),单就那几句碑文就不符合三国时期的文笔。这几句近乎民歌谚语的碑文,比较适合朱元璋这一类认字不多、出身低微的民众,而不适合诸葛亮、刘伯温这样名声显著的文学家,诸葛亮不会这样写,刘伯温也不会这样读。

再者,如果诸葛亮真能算出千百年后的事,为什么就算不出自己和蜀汉的命运呢?真要强行解释为“天命”的话,可“天命”本来就是一个公说公有理,婆说婆有理的东西,若是天命可改,那不就是“王侯将相,宁有种乎”吗?若是天命不可改,那朱元璋不是坐在家里就能做皇帝啦!

诸葛亮自己都说服不了自己,只能靠罗贯中在戏说方面给他圆回点面子,把他只能“三分”而不能“一统”归结为那虚无缥缈的“天命论”。所以,在没有实质性的证据出现之前,“诸葛亮预言刘伯温挖墓”一事只能作为一个故事来看,而不能当做历史来读。