百家姓起名:林姓起名大全-中国的 *** 大姓氏是什么

百家姓起名:林姓起名大全,中国的 *** 大姓氏是什么?

中国 *** 姓氏之——“风”姓;

风姓出自上古三皇之首的燧人氏,属于以华夏文明起源口传历史姓氏。燧人氏自立为“风”,这是中国人最早之姓氏。据《帝王世纪》云:包羲“伏羲氏,风姓也。”又《竹书纪年》曰:“太昊伏羲氏,以木德王,为风姓。”伏羲之后,有的相传姓风,称为风氏。据专家认为,伏羲经过长时间的观察和思考,开始“正姓氏,制嫁娶”,实行男女对偶婚。伏羲随父风燧人叫风氏,其他或以所养动物为姓氏,或以所种植物为姓氏,或以居所为姓氏,或以官职为姓氏等,于是中华姓氏自此起源。

中国 *** 姓氏之——“姬”姓;

姬姓,中华上古八大姓之一,为黄帝之姓、周朝的国姓,也是吴国、鲁国、燕国、卫国、晋国、郑国等诸侯国国君的姓,有近5000年历史。姬姓的得姓始祖为华夏民族的人文初祖——黄帝,黄帝因长居姬水,以姬为姓。

中国 *** 姓氏之——“孔”姓;

孔子在古代被尊奉为“天纵之圣”、“天之木铎”,是当时社会上的最博学者之一,被后世统治者尊为孔圣人、至圣、至圣先师、大成至圣文宣王先师、万世师表。其儒家思想对中国和世界都有深远的影响,孔子被列为“世界十大文化名人”之首。孔子被尊为儒教始祖(非儒学),随着孔子影响力的扩大,孔子祭祀也一度成为和上帝、和国家的祖宗神同等级别的“大祀”。孔氏谱系完善,被尊为“天下 *** 家”、“儒家 *** 姓”,历代孔家都有社会和经济方面的殊遇。

中国 *** 姓氏之——“赵”姓;

汉族赵姓出自嬴姓,嬴姓的出现是因为舜帝(姚姓,后代以姚为姓)赐姓给他的女婿伯益(颛顼帝孙)为“嬴”,并把自己的姚姓的女儿嫁给他。虽然使用嬴姓的祖先是伯益,但赵姓的具体始祖是造父。宋代《百家姓》中排名 *** 姓。

中国 *** 姓氏之——“李、王、张”姓;

按中国目前各姓氏人口数排序,李、王、张三姓先后在排位上居 *** 位次,三大姓难分伯仲。(百度图片)

林姓有哪些名人?

披肝沥胆,匡扶晋室,为元、明、成、康、穆五世良佐的入闽晋安林氏始祖林禄。

林姓,中华姓氏之一,是一个典型的多源流、多民族姓氏,主要源自子姓、姬姓及少数民族改姓等。林坚为得姓始祖。

林姓在宋版《百家姓》中位列第96位。当代,林姓人口已达1400多万,约 *** 国总人口的1.07%,排在第19位。主要分布于福建、广东、 *** 、浙江、广西、山东等地。福建为林姓人口 *** 大省。[1]

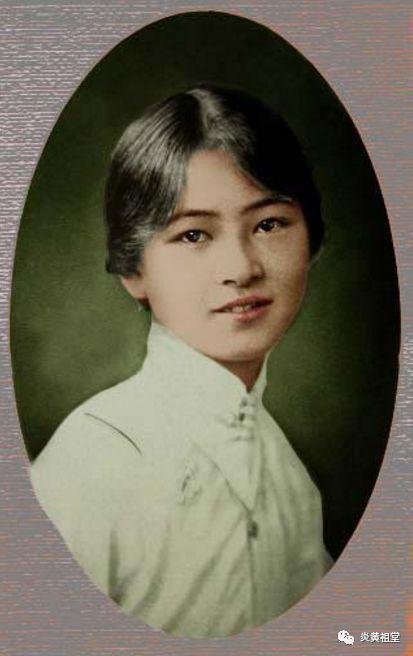

林姓名人中,明朝有林完,清代有林则徐,民国有林语堂,当代有林丹等。

你的姓氏发源地是哪里?

你的姓氏发源地是哪里?

我姓邢,邢氏的发源地是河北省邢台市。现叙述如下(有据可查, *** 扼要,通俗易懂)。

一、首先看邢姓世系及邢姓得姓时间

黄帝—姬玄嚣—姬蟜极—姬俊—姬弃—姬不窋—姬鞠陶—姬刘—姬庆节—姬皇仆—姬差弗—姬毁渝—姬非—姬高圉—姬亚圉—姬公祖类—姬亶—姬历—姬昌(周文王)—姬旦(姬昌的第四子,周武王姬发的弟弟)—姬苴(邢靖渊,姬旦的第四子,得姓始祖)

从邢姓氏系可以看出,黄帝也是邢姓的祖先,而得到邢姓的时间是黄帝的第17代孙姬苴时代,公元前十一世纪。

二、邢姓的得姓过程

公元前十一世纪,周武王姬发之子姬诵(周成王)即位时年幼,其叔父姬旦竭尽全力辅佐,稳固了周成王的统治地位。姬旦死后,姬诵为报答叔父姬旦辅佐之恩,便封姬旦的第四子姬苴为邢侯,由召公占卜封地位置,确定在今天河北省的邢台市,姬苴于是成为西周 *** 代邢侯,封地为邢国。

由上述可见,邢台市是邢氏发源地。

三、邢国的兴衰及邢姓的繁衍

邢国是53个姬姓封国之一,历经500多年,传二十代。邢侯曾率领众诸侯征讨北方戎狄,故有邢侯博戎之说。邢侯曾与东面的齐国联姻,取姜子牙之女为妻,留下了“齐桓公救邢”佳话。春秋末期,邢国逐渐衰弱,戎狄屡屡侵犯,邢君 *** 南迁。公元前635年,邢国被卫国所灭,邢侯带着大部分子孙来到晋国(山西地区),其余的到燕国(保定地区)、齐国(山东地区),还有一部分留在了邢地,后卫国又被晋国吞并。此后的八王之乱、五胡乱华、军阀纷争等导致社会激剧动荡,有少数邢姓子孙避居江南。北宋时,邢姓因仕宦或避乱徙居当时的首都开封及河南各地者甚多。靖康之耻后,赵构偏安江南、北方各地悉归金人统治,邢姓避居江浙一带。其中邢世材由青州(今山东省淄博)徙居会稽(今浙江省绍兴),赵构之妻邢皇后的家族落籍临安(今浙江省杭州)。明中叶以后,邢姓有赴 *** 谋生者,此后至清 *** 战争后,因戌边、流放、仕宦、谋生等原因,有邢姓在一些偏远省份及东南亚一带定居下来。如今,邢姓在全国分布较广,尤以河北、河南等省为多,上述二省之邢姓约占全国汉族邢姓人口的三分之一。

邢姓在《百家姓》中为第195位。在中国姓氏排行中第118位,约占全国汉族人口的0.1%。现在邢台市共有邢氏约三万人。

四、河南省平顶山邢姓的来源

听父辈说过:“要问我家自何处, *** 大槐树。”这与历史吻合。明初,山西邢姓作为明朝洪洞大槐树迁民姓氏之一,被分迁于河北、河南、山东、陕西、北京、天津、东北等地。当然,洪洞大槐树的邢姓的发源地也是邢台。

潮南峡山姓氏排名?

潮南姓氏据统计,潮南区现有 40多个姓氏。据《1997年潮阳市各镇(街道)姓氏人口统计表》,潮南姓氏人口最多的为陈姓,其次是郑姓,再次是林姓,第四是张姓,第五是周姓,计 375968人,占全区总人口的34.2%。其他依次是李、黄、吴、刘、姚、连、赵、马、钟、胡……(详见《1997年潮阳市各镇(街道)姓氏人口(潮南区)统计表》)。

陈氏

潮南陈姓人口共计115821人,占全区总人口的10.5%,排第1位。

郑氏

潮南郑姓人口共计95024人,占全区总人口的8.6%,排第2位。

林氏

潮南区林姓人口共计58922人,占全区总人口的5.4%,排第3位。r /> 张氏

潮南区张姓人口计54252人,占全区总人口的4.9%,排第4位。

周氏

潮南区周姓人口计51949人,占全区总人口的4.7%,排第5位。

李氏

潮南区李姓人口计48202人,占全区总人口的4.4%,排第6位。

黄氏

潮南区黄姓人口共计47647人,占全区总人口的4.3%,排第7位.

吴氏

潮南区吴姓人口计42958人,占全区总人口的3.9%,排第8位。

刘氏

潮南区刘姓人口计31400人,占全区总人口的2.9%,排第9位。

姚氏

潮南区姚姓人口计28004人,占全区总人口的2.5%,排第10位。

连氏

潮南区连姓人口计26859人,占全区总人口的2.4%,排第11位

赵氏

潮南区赵姓人口计22828人,占全区总人口的0.9%,排第12位。

马氏

潮南区马姓人口计22201人,占全区总人口的2%,排第13位。

钟氏

潮南区钟姓人口计18050人,占全区总人口的1.6%,排第14位。r /> 胡氏

潮南区胡姓人口计14843人,占全区总人口的1.3%,排第15位。

朱氏

潮南区朱姓人口计14782人,占全区总人口的1.3%,排第16位。

庄氏

潮南区庄姓人口计14305人,占全区总人口的1.3%,排第17位。

王氏

潮南区王姓人口计13826人,占全区总人口的1.3%,排第18位。

蔡氏

潮南区蔡姓人口计13822人,占全区总人口的1.3%,排第19位。

萧氏

潮南区萧姓人口计12882人,占全区总人口的1.2%,排第20位。

廖氏

潮南区廖姓人口计12821人,占全区总人口的1.2%,排第21位。

翁氏

潮南区翁姓人口计12367人,占全区总人口的1.1%,排第22位。

柯氏

潮南区柯姓人口计10220人,占全区总人口

其真如后世所说可以横着走吗?

宋太祖赵匡胤建立北宋之后,曾留下祖训,“柴氏子孙有罪,不得加刑,纵犯谋逆,止于狱中赐尽,不得市曹刑戮,亦不得连坐支属”。那么,宋朝的历代统治者,真的厚待柴氏子孙了吗?

柴荣七个儿子的结局

根据《新五代史》的记载,后周世宗柴荣共有七个儿子,其中前三个儿子皆被后汉隐帝刘承祐所杀,赵匡胤篡周建宋时,柴荣尚有四个儿子在世,分别是柴宗训、柴熙让、柴熙谨和柴熙诲,我们分别来讲。

1、柴宗训:十余年后去世。后周恭帝柴宗训禅位后,柴宗训被降封为郑王,符太后为周太后, *** 两人被安置于西宫。两年之后,也就是建隆三年(962年),九岁的柴宗训又被贬居房州,房州位于大巴山和秦岭之间,因“纵横千里、山林四塞、其固高陵、如有房屋”而得名,显然是个极为偏僻之处,前朝唐中宗李显在被武则天废黜后便曾被贬居房州。在房州,柴宗训渡过长达十一年,最终于开宝六年(973年)去世,年仅20岁,赵匡胤闻之震恸,素服发哀,辍朝十日,谥曰"恭皇帝"。

2、柴熙让:下落存疑。柴熙让在后周时被封为曹王,在正史记载之中,赵匡胤建宋后柴熙让便下落不明了。不过,根据北宋文学家王巩在《随手杂录》中的记载,当年赵匡胤兵变时,曾想要 *** 年幼的柴熙让,但因潘美等人反对而作罢,后送给潘美做侄子,改名潘惟吉。王铚在《默记》中也有类似记载,且《宋故赠太子左卫率副率潘君及其夫人仁寿县太君王氏墓志铭》也提供了旁证。

3、柴熙谨:少年而亡。后周时期,柴熙谨获封纪王。根据《宋史·宋太祖本纪》记载,北宋建立的第四年,即乾德二年(964年)冬十月,柴熙谨便去世了,赵匡胤听说后,“辍视朝”。

4、柴熙诲:下落存疑。柴熙诲在后周时被封为蕲王,在正史记载之中,柴熙诲与柴熙让一样下落不明了。不过,根据浙南各地卢氏族谱的记载,“陈桥兵变”之后,柴熙诲被卢琰收养为义子,改名为卢璇。卢琰后致仕归农,卢璇随义父隐居于浙江永康,在义父母去世之后,卢璇守孝十年,于宋真宗年间出仕为官,官至殿前防御使,后晋封武烈侯。

柴荣一脉疑似绝嗣

如前文所述,柴荣虽然有七个儿子,但前三子皆在后汉时被杀,其余四个儿子两个被他人收养,已经脱离柴氏宗族,而柴熙谨去世时年纪尚幼,也未能留下子嗣。也就是说,柴荣一脉也仅有柴宗训留下了子孙后代。

根据史料记载,柴宗训共生有五子,分别是柴永崎、柴永廉、柴永惠、柴永孝和柴永盛。柴宗训去世之后,长子柴永崎被封为郑国公,其余诸子则毫无记载。而柴永崎的郑国公,虽说是世袭罔替的爵位,但实际上在赵匡胤之后,也没有了任何记载。

宋太宗、宋真宗在位期间,也完全没有关于柴宗训后代的任何记载。直到宋仁宗时期,由于仁宗赵祯的三个皇子全部夭折,导致始终没有皇嗣,于是便有人认为,这是由于后周的宗庙久无人祭祀,才导致遭受的报应。《宋会要》有载,“今皇嗣未立,臣窃危之。奈何绝人之世、灭人之祀,而妨继嗣之福也。”

当时,后周的宗庙虽然逢年过节都有朝廷官员按时祭扫,但却始终没有柴氏后人参与,为了弥补过失,宋仁宗便于嘉祐五年(1060年)下诏,“宜令有司取柴氏谱系,于诸房中推最长一人,令岁时亲奉周室祀事”。

虽说史料从未明确记载柴宗训是否绝嗣,但宋仁宗在册封柴氏后人时,并未册封柴宗训的直系后人,反而是从柴氏诸房后人中,挑选了年纪最长的柴咏册封为了崇义公,从这点来看,柴宗训大概率是绝嗣或者隐姓埋名难以寻找了。

有说法认为柴揆、柴柔乃是柴宗训的孙子,但这种说法并无相关史料支撑。从目前现有的资料来看,柴荣一脉很可能是绝嗣了。

柴氏后人待遇还算不错

崇义公一脉,得以贯穿两宋始终,柴咏之后,柴若讷、柴安泽、柴夔悟、柴叔夏、柴国器、柴伯淳、柴源、柴辅禄、柴玮、柴彦颖、柴林得以代代相传,最后一任崇义公名叫柴安,其于咸淳二年(1266年)受封,直到祥兴二年(1279年)南宋灭亡,柴安一直在位。

而宋徽宗在位期间也对柴氏后人加封,宋徽宗于政和八年(1118年)下诏,“……除崇义公依旧外,择柴氏最长见在者以其祖父为周恭帝后,以其孙世世为宣义郎,监周陵庙,与知县请给,以示继绝之仁,为国二恪,永为定制”。也就是说,宋徽宗在崇义公一脉之外,又从柴氏后人中挑选了一位最年长者,入嗣为周恭帝柴宗训一脉,并封其为宣义郎,世代得以传承。

此外,柴氏后人还拥有一些其他特权,例如可以不经科举而入仕为官,宋仁宗时甚至直接下诏,“周世宗后,凡经郊祀,录其子孙一人”。(《宋史·仁宗本纪》)同时,柴氏后人即使沦落为平民,也会时而受到免除徭役的待遇。

综上所述,总体来看,除了后周世宗柴荣一脉因各种原因而很可能绝嗣之外,柴氏后人的总体待遇,还算是不错的。宋太祖赵匡胤虽然也是谋朝篡位,但在对待前朝皇室血脉方面,在历代王朝之中,宋朝算是做的不错了。