庚子赔款-八国联军退了多少庚子赔款

庚子赔款,八国联军退了多少庚子赔款?

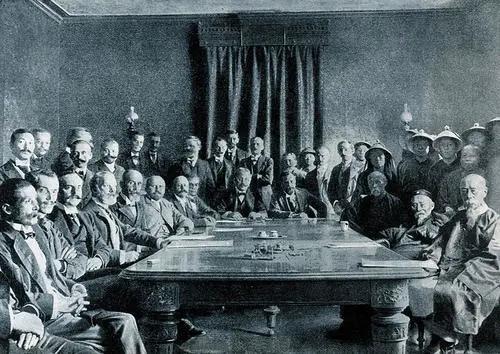

1900年,八国联军以义和团围攻外国使馆为借口,大举入侵。面对西方列强,义和团和清廷无力抵抗,溃不成军。无奈之下,清廷只好与列强签订了《辛丑条约》,以求暂时的"和平"。条约中规定,清王朝要向列强支付4.5亿两白银的赔款。而且还很"贴心"的说,可以分三十九年还清,只是还要付利息,而加上利息之后,合计要赔偿9.8亿两白银。这在历史上被称为"庚子赔款"。

八国之中,美国得到了三千九十四万两的赔款,但据美国自己说,其实他们的"损失"也就一千多万。虽然得到了巨额赔偿,但美国并没有因此满足。1904年,美国宣布将无期限延长所有" *** 法案",这在国内引起轩然 *** ,人们自发组织了" *** 美货"的运动。

见此情景,美国知道大事不妙,为了暂时缓解局面,1905年的时候,有人提出通过退还"庚子赔款"余额的办法来解决这个问题。这个建议被当时的美国总统罗斯福采纳。美国 *** 决定,从1908年开始,免除中国1078万美元的赔款,并分三十二年还给中国。

因为美国"带了头",起了"示范"作用。除了德意志和奥匈帝国因为在 *** 次世界大战时战败,已经废除了余下的赔款,其他国家都先后退还了部分赔款。而只有一个国家一分钱都没退,这个国家就是日本。

相关史料显示,甲午战争之后,中国向日本赔偿的白银和其他财物一共有3.4亿两白银。这笔巨款加速了日本的工业化进程。而根据《辛丑条约》的规定,清廷需赔偿日本三千五百万两白银,除此之外,八国联军入侵北京时,日本还抢在其他国家之前,从清帝国的银库里抢走了两百九十一万两白银。既然拿了中国如此多的"好处",而且其他国家纷纷退还庚子赔款了,日本怎么说也该"意思一下",可日本却丝毫不为所动,理直气壮地说:不!

而且日本不但没有返还一分钱,甚至在清王朝灭亡之后,还要求之后的北洋 *** 以及 *** 要继续赔偿,否则将采取强迫手段。而 *** 也十分听话,竟然一直支付到了1937年。当时赔款还没还清,连本带利还有两百六十七万英镑的赔款尚未付清。知道 *** 正式对日宣战,剩下的赔款才没有再继续支付。第二次世界大战胜利之后, *** 当局放弃了对日本的索赔,如今看来仍是一大憾事。

打庚子赔款的律师是谁?

你是不是想问,当时西方列强为什么会退款给中国?是不是有哪位律师通过国际组织为中国争取了的?实际是并没有通过国际组织,而是中国人民通过斗争争取来的:

1905年由于国际市场上黄金上涨,白银下跌,列强认为中国以白银支付赔款的方式将给他们造成巨大损失,要求改用黄金支付。这就是晚清财政史上的所谓“镑亏”问题。1905年大清 *** 就向列强额外支付了当年的“亏镑”120万英镑,折合白银800万两。

这种地方摊牌“洋捐”,直接造成了1900年代全国的“抗洋捐”斗争300余起,著名的有:

安平、深州的“联庄会”的“抗洋捐”斗争,法 *** 队出动500余人直接参加了军事 *** ;

景廷宾、赵三多领导的“扫清灭洋” *** ;

邓莱峰领导“拒洋会社”;

湖南的“大汉灭洋军”;

通过民间斗争,西方各国迫于各方面的压力最终同意部分退款给中国!

谁言寸草心中庚子赔款指的是什么条约?

庚子赔款是指的清 *** 与众列强签订的《辛丑条约》中规定的对诸列强在义和团运动以及与清 *** 交战中造成的损失的赔偿,因为这些损失发生在1900年庚子年,所以历史上称之为庚子赔款。甲午赔款加庚子赔款?

作者:金满楼

先做一个简单的算术题。1895年甲午战败赔款为2亿两白银,加上之后的辽东赎款3千万两,合计为2.3亿两白银。

1900年的庚子赔款为4.5亿两白银,但因为这些赔款并是提供现款,而是以贷款的形式赔款,因而总额超过10亿两。

那北洋舰队的费用呢?1875年5月,清廷令沈葆祯、李鸿章分任南、北洋大臣,并决定从海关及厘金收入中每年提取400万两白银作为海军军费,由二洋分解使用。

换句话说,如果正常拨付的话,中国海军建设从1875年到1895年应该有8000万两白银的投入。但是,实际情况并非如此。

实际上,海军建设费用主要来自海关税收,而这块是清朝财政的新收入,基本和之前的财政体系无关(换言之,不加税,不触动原来的税收体系)。

据估算,这二十年用于海军建设(包括购买和自造军舰、军港建设、人员费用等等),满打满算能有4千万已属乐观。

后来,由于沈葆桢的高风亮节,海关拨付的这笔巨款主要用于北洋舰队(先发展北洋,再发展南洋的策略)。以购买舰队为例:

“镇东”、“镇南”、“镇西”、“镇北” “镇中”、“镇边”六艘蚊炮船费银90万两;

两艘撞击型巡洋舰“扬威”、“超勇”费银65万两;

主力铁甲舰“定远”、“镇远”两舰,造价340万两;

穹甲巡洋舰“济远”舰,造价68万两白银;

“致远”、“靖远”两舰,造价170万两白银;

“经远”、“来远”两舰,造价174万两白银。

加上其他辅助舰炮等等,光北洋舰队购舰的费用已接近千万。如果加上军港建设等,打造北洋舰队最少不低于2千万白银。

清朝的财政收入大约在六七千万两,但收支相抵,即使在相对太平无事的光绪中期也仅仅数百两万财政盈余,在同治和光绪前期,很多时候往往收不抵支(当然,这主要是长毛、捻匪和回乱的重创后遗症)。

换言之,以清朝当时的财政体系,要支撑北洋舰队这样一个近代化舰队,其实是很不容易的。而慈禧太后困难到要挪用北洋的经费,也可见一斑。

反过来说,庚子赔款时定4.5亿两其实毫无道理。愿意竟然只有一个,那就是按中国人口4.5亿来估算的,其大意是:中国人每个人都有罪,每个人罚款1两!

4.5亿看起来很大,10亿两也无非每人赔款2两,实际上落在每个人头上并不多。大清国民这点钱还是拿得出来的。

由此,稍聪明的人就看出来了:为什么有钱赔款,却没有发展军备?在19世纪这种弱肉强食的时代,这不是傻蛋吗?

其实问题就出在这里。清朝很大的毛病也就出在财政体系上,其实国家、国民是有钱的,但财政收得太少,以致很多近代化事业都无法开展,海军发展就是其中一例。

再以清末新政为例。很明显,之后清廷看到了这个问题,之前固守的“永不加赋”的铁律被打破,清廷财政收入以每年30%的速度增长,到1911年时,清廷财政收入已增长至近2亿两,是光绪中期的近3倍!

而其中,光北洋六镇就花去6千万两。清末新政取得的业绩,无疑和财政支持是相关的。当然,老百姓会不会交换?当然会叫。

但是,和民国之后几十年比,清末的税赋已经是仁慈得不能再仁慈了!到民国后,老百姓税赋何止翻了几倍乃至十倍不止?这才是真正的赤贫化进程。而这些钱,却大都用于打内战,老百姓苦上加苦。

简单的总结,晚清时期为何连吃败仗,很大原因在于慈禧太后的保守,其固守“永不加赋”的祖训,财政的匮乏导致中国的近代化进展缓慢。而在一个弱肉强食的时代,不勒紧老百姓的裤腰带去发展军备,就得更加勒紧老百姓的裤腰带去战败赔款。

换言之,在这种险恶的时代,对老百姓的仁慈就是犯罪,因为战败之后,老百姓要付出更大的代价。

1909年美国把掠夺的庚子赔款退给大清办学?

这非常生动的体现了美国实用主义的考量,还真不是在“做慈善”。

毕竟,通过战争——赔款的模式搞钱,既伤了和气还不具有可持续性,不如用“ *** ”的手段,把对方的精英阶层同化成自己人,跟 *** 理念相同,甘当自己的乖宝宝。这样显然更靠谱、更划算。

这里举个例子。

比如,英国跟印度的关系。当年英国殖民者在印度作威作福,还人为制造过多次毁灭式的“大饥荒”(在收成减产的情况下坚持出口印度粮食,导致数百万英属印度 *** 人饿死),之后竟然幸灾乐祸的说“如果有没有饥荒,印度人都会像兔子一样繁殖。”

然而,印度 *** 后,英国的形象竟然并不怎么负面,反而表现出了明显感激的意思。比如,感谢英国给印度创建的现代教育体系、修筑的各类基础设施、打下的工业基础,还有英语这一宝贵的文化财富等等....

这很大程度上是因为,印度的社会精英阶层,基本上都是英式教育制度下培养出来的,对于英国的那套语言文化和观念十分的认同。

而这些精英阶层又代表了印度的主流社会,主流社又会影响价值观、各种 *** 和文化教育领域,带动媒体选择性的正面宣传。这么着几代人教育影响下去,现代印度自然就对英国充满了好感。

而真正的劳动人民,本身又是文盲半文盲,根本没有话语权,很容易被这种美化殖民时代的社会氛围感染,从而丧失了自主判断能力。

因此,很显然,美国的小九九,跟英国的手法如出一辙, *** 新兴的“精英阶层”,从知识上和精神上控制、支配中国。

跟英法等老牌殖民国家不同,美国下手比较晚,真正出场就是在八国联军中混了个战胜国。之后在“庚子赔款”分到了7%,共计七千九百多万两白银,折合美元五千三百万之多,而美国真正出兵的花费,其实连个零头都不到。此时,美国和中国的关系很微妙。

20世纪初,美国在中国的势力和影响力,跟已经有半个多世纪基础的英法等老牌殖民国家比,不占优势。

同时,在美国国内,出台的 *** 法案让中国无论是官方还是民间,对美国都非常反感,尤其是中国青年,反美情绪高涨,还发起了全国性质的“ *** 美货”运动,让美国工商界损失惨重。

此情此景下,既然要长期 *** 国的便宜,就得争取中国年轻人的好感。那么,通过办教育来宣传渗入自己的理念,显然,是最为妥善的途径。

于是, *** 最擅长的胡萝卜加大棒政策,开始用到了中国身上。

1904年底,美国 *** 远东问题顾问的柔克义向美国 *** 提交了《减免部分拳乱赔款,资助清国留学美国》的建议书,受到了西奥多.罗斯福总统关注。

伊利诺伊大学校长詹姆士也建议罗斯福总统——哪个国家能够教育这一代中国青年,哪个国家就将因此在精神和商业两方面收获更大的回报。如果美国能成功吸引中国的留 *** 流,并使其壮大,那么我们此时就能以最圆满和最巧妙的方式控制中国的发展。

对,就是这个用心——通过教育来控制中国的发展,以知识和精神支配中国的精英阶层。

与此同时,中国驻美公使梁诚也在到处奔走,促成此事。

于是,从1904年开始,中美就启动了“退款谈判”,清 *** 本意并非办教育,而是想用来发展实业。最终,到了1908年,清 *** 答应将退款全部用于兴办西式学堂、“派遣留美学生”后,在商量好了具体细节的基础上,双方才达成了协议。

同年,北京成立了“游美学务处”,这就是清华大学的前身。

次年6月,清 *** 建立“留美训练学校”,1911年更名为“清华学堂”,1928年,正式定名为“清华大学”。

(清华大学西区体育馆。为纪念罗斯福对清华大学的功绩,1919年被命名为罗斯福纪念馆,直到1950年更名)

在国内兴办西式学校的同时,之后的二十多年,通过这笔“退款”,有1300多名学生赴美留学。其中,80%学习农工商矿等科,剩下的20%学习法政理财师范等学科。像竺可桢、茅以升、赵元任、胡适等等,都是清末的几批赴美留学幼童。

整个过程中,美国也表达了对中国 *** 的及其不信任。要求清 *** / *** 要按照原定数额定期向美国缴纳赔款,再由美国退款转交中国,设立专款账号,专门用于选拔出的清朝学生使用,并非直接从账面上做减法。

大清国垮台后,庚子赔款的功用转而资助清华大学所需,由清华大学主办,继续资助选 *** 的公费赴美留学人员。比如,“中国火箭之父”、“ *** 之父”、航天事业的奠基人——钱学森,就是在1934年,考取的清华大学赴美留学机会,之后作为“庚子赔款”资助的中国留学生进入了麻省理工学院航空专业。

最终,上世纪到了三十年代末,这笔钱才算结清,美国方面退回的赔款,大概占了总金额的五分之一左右。美国方面收获了满满的国际美誉度。

客观上看,这笔“退款”,不管用意善恶与否,对于近代中国的自强发展,文明开化,确实帮助巨大。

不过,很显然,中国不是印度。打算在中国做长线的美国,虽然不可避免的真同化了一批 *** 派;但最终也没圆成自己“要在精神领域控制整整一代中国人”的理想。事实证明,这笔退款的大多数“受益者”,都没有被 *** “成功支配”........