干支纪时表-古时候为什么说一甲子是六十年

干支纪时表,古时候为什么说一甲子是六十年?

言归正传,我们通常会说一家子的概念,也知道甲子是60年。一家子其实就是中国古代的纪年法,通过天杆和地杆循环组成

从甲子开始到癸亥结束。在我国古代,古人将许多的自然现象和自然规律贵总为‘天地之道’。

其中,‘天之道’为阴阳五行,也就是‘天干’,分别为甲乙木、丙丁火、戊己土、庚辛金、壬癸水。前阳后阴。

地之道’为四季万物生长变化的规律,也就是‘地支’,分别为子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。

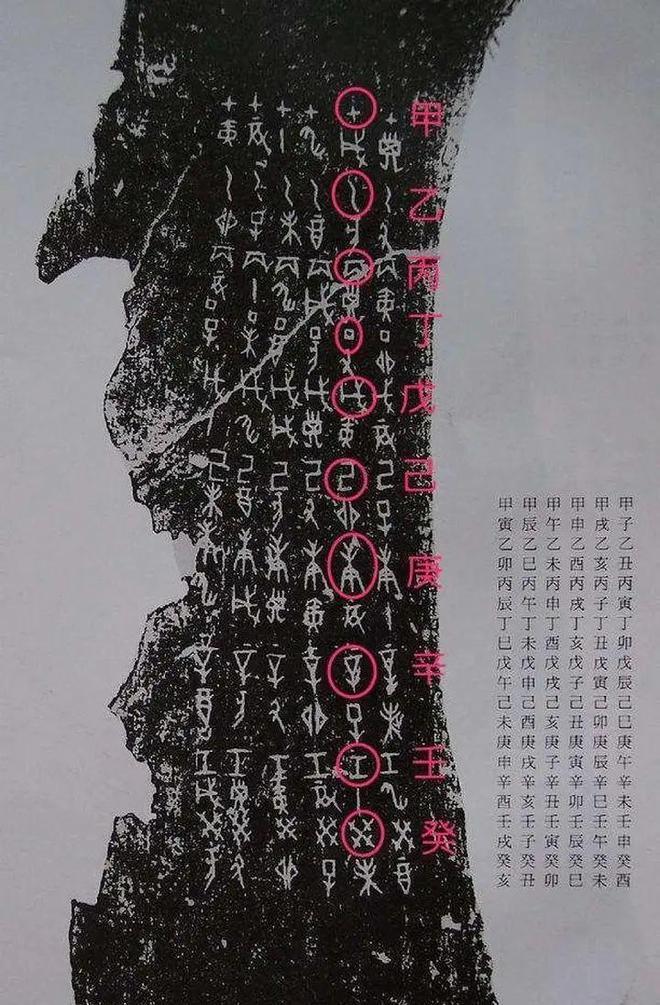

古代以六十年为一个甲子.用十天干和十二地支相配,六十年轮一遍,周而复始.甲子为干支之一,顺序为第1个.前一位是癸亥,后一位是乙丑.论阴阳五行,天干之甲属阳之木,地支之子属阳之水,是水生木相生.十干与十二支按顺序两两相配,从甲子到癸亥,共六十个组合,称六十甲子.天干和地支 天干:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸

1969年7月1日干支?

1969年7月1日的干支是己酉年、庚午月、丁丑日。这种干支纪法,是把十天干和十二地支分别组合起来,共配成六十组,用来表示年、月、日的次序,周而复始,循环使用。具体可分为干支纪年、干支纪月、干支纪日直至干支纪时。干支纪法是以立春为一年的岁首,以节(二十四节日中的节)为月首。

2022年甲子纪年法?

2022年是干支纪年法中的壬寅年。

壬寅为干支之一,顺序为第39个。前一位是辛丑,后一位是癸卯。

六十甲子是中国人民一个古老的发明创造,又称六十花甲子,其最古老的用途是纪年、纪月、纪日、纪时。纪年为60年一个周期,纪月为5年一个周期,纪日为60天一个周期,纪时为5天一个周期。

中国传统纪年农历的干支纪年中一个循环的第39年称“壬寅年”。以下各个农历年份,年份数除以60余42,或年份数减3,除以10的余数是9,除以12的余数是3,自当年正月初一起至次年除夕止的岁次内均为“壬寅年”

己时是几点到几点?

巳时为9~11时。

子时为23~1时, 丑时为1~3时, 寅时为3~5时, 卯时为5~7时, 辰时为7~9时,午时为11~13时, 未时为13~15时, 申时为15~17时, 酉时为17~19时, 戌时为19~21时, 亥时为21~23时。

拓展资料:

己巳时为干支纪时,古代将一昼夜分为十二时辰,即一个时辰相当于现在的两小时,其十二时辰与现在24小时的对应关系:巳时为9~11点。从甲子日开始,这一天的时辰干支依次为甲子、乙丑、丙寅、丁卯、戊辰、己巳……按六十甲子一直循环下去。

根据其固有的规律,为此古人也总结了一首五鼠遁日起时法口诀如下:甲己还加甲,乙庚丙作初。丙辛从戊起,丁壬庚子居。戊癸何方发。意思就是甲己日干的时辰为甲子、乙丑、丙寅、丁卯、戊辰……;乙庚日干的时辰为丙子、丁丑、戊寅……;丙辛日干的时辰为戊子、己丑、庚寅……;丁壬日干的时辰为壬子、癸丑、甲寅……。也就是说只有在甲日或己日才有己巳时。

如何快速准确的记住天干和地支?

其实只要您了解了天干、地支的来历和含义,要想记住他们并不难。

下面,土鳖君就给大家盘一盘天干、地支是什么?

壹丨五行和天干,古代授时和社会阶层的结合众所周知,炎黄文明是一个以农耕文化为基础的文明,“因天之序”四个字贯穿在整个传统文化体系之中,无论是耕作、祭祀、休息、医疗、战争都离不开对“天时”的准确掌握,因此“授时”在中国古代是一件特别重要的事情。

那么古人是如何把握天时的呢?其实很简单,只要找根木头棒子 *** 地上,每天正午观察一下影子长度的变化,然后将影子最短—影子最短这一周期的天数用结绳记事的 *** 记录下来,再均分成等分即可。

在当时的认知水平下,普通的百姓极为难以理解非常大的数字,最容易掌握的计数 *** 就是用数手指。于是,授时者就将这个周期分为五份和十份。

我们先从五分法开始说起

时光的 *** 份正是万物生长之时,此时中原大地刮起东风,最直观的景物是植物开始萌发。因此,古人将此时定为东方木。

时光的第二份正是烈日炎炎之时,此时中原大地刮起了南风,最直观的感觉就是如火的炽热。因此,古人将此时定为南方火。

时光的第三份正值昼热夜凉之时,此时中原大地基本没有风,最直观的感觉暑湿已去,天气干热。因此,古人将此时定为中央土。

时光的第四份正值硕果累累之时,此时的风来自西方,最直观的感觉就是满眼的金黄。因此,古人将此时定为西方金。

时光的第五份正值白雪皑皑之时,此时中原大地刮起了北风,最直观的感觉就是天地皆白,安静如水。因此,古人将此时定为北方水。

因为在炎黄时期,祖先们还是以狩猎、采集为主,以农耕为辅,五分法就足以指导人们的生活。

但随着农耕在人们的生活中越来越重要,祖先们就觉得这种五分授时法并不细致,并不能很好地指导农事。于是,就将每一份时光一分为二,衍生出了十分授时法,也就是天干。

据考证,天干法起源于殷商,是五行学说与阴阳学说相结合的产物,其名字来源于当时上流社会的十个阶层。

甲,即龟甲的意思。在殷商时期,龟甲是巫师们占卜的工具。因此,“甲”代表着地位更高的“神”族,又因为,当时的统治阶层自诩为“神”的子孙,所以“甲”还代表着“王”族。

乙,是 *** 的象形。古代的巫师是用 *** 在龟甲上刻字。因此,“乙”代表着能与天地沟通的“巫”族。

丙,是一只大鸟的象形。我国古代的巫师分为两派,一派是用占卜之术与天地沟通之外,另一派则是用“ *** ”的 *** 与鬼神交流。因此,“丙”代表着“萨满”族。

丁,是“拟声词”,即巫师在占卜或 *** 时所用铜铃发出的声响。因此,“丁”代表着“巫”和“萨满”的助手。

戊,是武器“钺”的象形,这是一种斧子,也是一种祭祀用的礼器。因此,“戊”代表的是主管“礼”的官员。

己,是绳索、鞭子的象形,是一种刑具。因此,“己”代表着主管“刑罚”的官员。

庚,是一种类似拨浪鼓的乐器的象形。因此,“庚”代表着主管“乐”的官员。

壬,是矩和圭表的象形,这是一种专业的授时工具。因此,“壬”代表着主管“天象”的官员。

癸,是鼓和鼓架的象形,古代两兵交战以“鼓”为进军的信号。因此“癸”代表着“将军”。

将“十天干”化用到“五行”“阴阳”之中就有了:

阳木甲、阴木乙、阳火丙、乙火丁、阳土戊、阴土己、阳金庚、阴金辛、阳水壬、 *** 癸。

贰丨地支,北斗崇拜与植物生长的结合北斗崇拜,是我们先祖自然崇拜中规格更高的一种信仰,也是中华文化体系中的根文化。古人将北斗看作是方向、季节、时间的标尺,并通过对北斗运行规律的观测,慢慢地参悟出一套中国特色的时空观和价值观,并抽象成应用在风水、占卜、数术、兵法等方面的理论体系。可以说如果掌握了北斗背后的奥秘,就好比拿到了打开中华传统文化宝库的金钥匙。

祖先们在深夜仰观星象,印象最深的就是永远不动的北极星和一直围着北极星逆时针旋转的北斗七星。于是,祖先们就对这组星座展开了长时间的观察,慢慢的发现,北斗的旋转周期正好与“天干”的周期吻合起来。

当大地上刮起东风时,北斗的斗柄会指向东方,这意味着春天即将来临;当大地上刮起南风时,北斗的斗柄会指向南方,这意味着夏天即将来临;当大地上刮起西风时,北斗的斗柄会指向西方,这意味着秋天即将来临;当大地上刮起北风时,北斗的斗柄会指向北方,这意味着冬天即将来临。

同时,祖先们还发现,如果将斗柄的旋转面等分为12份,那么每一份正好就是“月亮朔望”的周期,如果将这个旋转面平分为360份,那么每一份正好与“日月交替”的周期相吻合。

也就是说,北斗的斗柄每旋转1°正好是一天,每旋转30°正好是一月。

如果把这个旋转面上画上清晰的刻度的话那么就可以准确地知道自己身处哪一月哪一天。

这种“月、日授时” *** 显然比“天干”的十分法更加精准,于是就有了“周天十二辰”。

即:摄提格、单阏、执徐、大荒落、敦牂、协洽、涒滩、作噩、阉茂、大渊献、困顿、赤奋若。

由于这些名词十分的晦涩难懂,为了让普通百姓也能牢牢的记住这种授时 *** ,古人便用植物的生长周期来表示这个过程,也就有了“十二地支”。

子,即“滋”的谐音,为滋生、萌动之态;

丑,即“纽”的谐音,为欲摆脱束缚之前的纽动之态;

寅,即“移”的谐音,种子中的小芽开始向上移动之态;

卯,即“冒”的谐音,种子从种壳中冒出之态;

辰,即“震”的谐音,种子破土而出之态;

巳,即“起”的象形,植物直立而起的样子;

午,即“伍”的谐音,植物排列成行的样子;

未,即“味”的谐音,植物刚开始结果的样子;

申,即“束”的异构,植物硕果累累的样子;

酉,即“酒”的异构,植物的果实被采摘后,拿去酿酒;

戌,一种类似“斧子”的兵器,即植物的枝叶被斧子一样的西风吹落的样子;

亥,即“核”字的谐音,收敛的意思。地面上的植物已经凋零,能量都收敛到地下的“种核”之中。

为了能进一步让老百姓记住,古人还给地支找了一个动物形象代言人,也就是“十二生肖”。

因为“地支”有十二个,并不是五的倍数,并不能将其均分入五行,必然有一个五行会多两个“地支”。因为,地支来源于大地物候的变化,古人根据阴阳气机转化的规律,将阴阳刚开始转化那一时刻的地支定义为“土”,取厚土之德之意。

后来,古人又把十天干和十二地支分别组合起来,配成六十组,用以给年、月、日、时循环使用,就有了干支纪年法和生辰八字。

如果想快速的记住五行和天干地支,就记住下面的口诀就好了:

东方甲乙寅卯木,

南方丙丁巳午火,

西方庚辛申酉金,

北方壬癸亥子水,

中央戊己辰未戌丑土。

好了,以上就是我的回答,很期待能与您在评论区深入探讨一番。

我是土鳖君,一位爱极了中国的书生。

点关注,不迷路。