干支纪时法-农历怎么纪年

干支纪时法,农历怎么纪年?

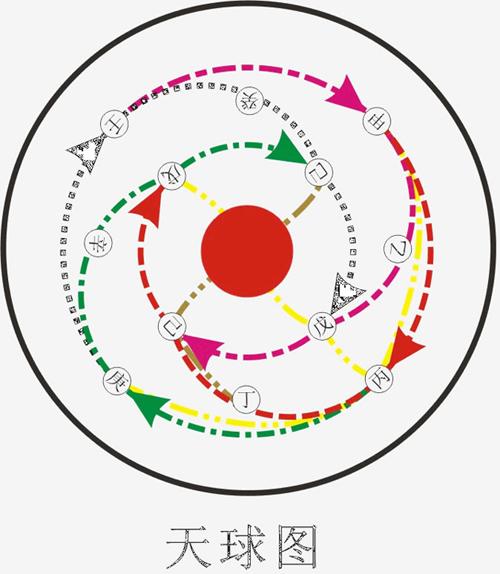

我国的农历属于是干支纪年法 ,中国农历以十天干和十二地支组合成为农历的纪年,干支相当于树干和枝叶,我国古代以天为主,以地为从,天和干相连叫天干,地和支相连叫地支,合起来叫天干地支,简称干支,天干有十个,依次是甲,乙,丙,丁,戊,己,庚,辛,壬,癸,地支有十二个,依次是子,丑,寅,卯,辰,巳,午,未,申,酉,戌,亥,古人把它们按照一定的顺序而不重复地搭配起来,从甲子到癸亥共六十对,叫做六十甲子,我国古人用这六十对干支来表示年,月,日,时的序号,周而复始,不断循环,这就是干支纪法。

老人说庚子入末伏?

今年是从8月15日,即立秋后第四个庚曰开始进入末伏的。

而这第四个庚日,正好是问答里的庚子(日)。

什么是庚子日呢?

大家也许知道,立秋后的入伏时间,是以立秋后 *** 个庚日来计算的。

当进入末伏时的庚日,与十二地支中的老大“子“相配时,就是问答里的“庚子日”了。

古人用十天干(甲乙丙丁戊己庚辛壬癸)与十二地支(子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥)一一配对来记录时间的流逝。

比如:

甲配子为甲子日,甲配丑为甲丑日…

庚配子自然就是庚子日了。

初伏从立秋后 *** 个庚日进入,经过十天后,第二个庚日出现时就进入了中伏。

有时中伏会有第三个庚日。

出现第三个庚日的中伏,就要经历二十天的中伏,才从第四个庚日进入末伏。

也就是三伏天有的年份是三十天的,有的年份是四十天的。

(伏期不一样。图片来自 *** )

今年的三伏天,由于中伏经历了两个庚日,一共二十天,就推迟到甲子日才进入末伏。

所以今年是加长版本的三伏天,一共四十天。

注定今年要热成狗。[抠鼻][抠鼻][抠鼻]

(图片来自 *** )

四十多天,四十多度,漫漫高温天气,热得人只想做宅男宅女,宅在空调房里…

(图片来自 *** )

今年的三伏天漫长。

要到8月24日才出末伏。也就是滚滚热浪要持续到处暑后了。

见日历。

8月23日处暑,8月24日出末伏。

另据国家气象台报告,我国今年夏季的副热带高压出现了异动,造成长江中下游地区及华南地区的极端高温天气不仅来势汹汹,还涉及范围广泛。

适逢庚子日进入末伏的今年,三伏天比往年整整多了十天,是加长版的三伏天。

另外,据古时的五行推算,庚为阳金,而“庚子日”的金气较弱。

古人认为,金气越弱,天气越热。今年以弱金入末伏,三伏天的天气应是比较炎热的。

就是出现问答里“庚子入末伏,热到处暑后”的现象了。

这几天,比“狂热”更闹心的,还有厦门又出现的疫情。

又开启“捅咽喉”模式了。

(图片来自 *** )

好在,在我们村的路上,已经接连撑起了好多巨大的遮阳伞,专门给排队做核酸的人们遮阳挡曝晒…

已是末伏了。

暴虐酷热君也该是秋后的蚂蚱了吧?

二分二至日是什么意思?

“二分二至”是指春分、秋分、夏至、冬至,是祖国传统历法中“二十四”节气的四个节气。

我国的传统历法是配有干支纪时(纯数学的60进制纪时法,与其他两个成份没有关系)的阳历和阴阳历的合历,其中的阳历成分就是“二十四”节气。

严格说来,“二十四”节气仅指时刻,在我国传统历法中,将黄道分为24段,,每段15°,这样黄道上就有24个节点,其中黄经0°、90°、180°、270°的节点就是春分点、夏至点、秋分点、冬至点,太阳在黄道上运行,过这些节点的时刻就是24节气。

所以,“二分二至”是指四个时刻,“二分二至点”则是黄道上

阴历年号是怎么排的?

按天干地支。60年一循环。天干地支是早在公元前二千六百九十七年,於中华始祖黄帝建国时,命大挠氏探察天地之气机,探究五行(金木水火土),始作甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸等十天干,及子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥等十二地支,相互配合成六十甲子用为纪历之符号。 我国历法以月球绕地球一周的时间(29.5306天)为一月,以地球绕太阳一周的时间( 365.2419 天)为一年,为使一年的平均天数与回归年的天数相符,设置闰月。

据记载,西元前六世纪中国开始采用十九年七闰月法协调阴历和阳历。 天干地支,是过去人建历法时,为了方便做60进位而设出的符号。

对古代的中国人而言,天干地支的存在,就像 *** 伯数字般的单纯,而且后来更开始把这些符号运用在地图、方位及时间(时间轴与空间轴)上,所以这些数字被赋於的意思就越来越多了。

古人(一说黄帝)观测朔望月,发现两个朔望月约是59天的概念。12个朔望月大体上是354天多(与一个回归年的长度相近似),古人因此就得到了一年有12个月的概念。在搭配日记法(十天干),产生阴阳合历,发展出现在的天干地支;较为成熟时应该是在夏商周这几个朝代。 天干地支简称干支,是夏历中用来编排年号和日期用的。 历法用天干、地支编排年号和日期,天干共十个字,因此又称为「十干」,其排列顺序为:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸;地支共十二个字,排列顺序为:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。其中甲、丙、戊、庚、壬为阳干,乙、丁、己、辛、癸为阴干。

子、寅、辰、午、申、戌为阳支,丑、卯、巳、未、酉、亥为阴支。 以一个干和一个地支相配,排列起来,天干在前,地支在后,天干由甲起,地支由子起,阳干对阳支,阴干对阴支(阳干不配阴支,阴干不配阳支)得到六十年一周期的甲子回圈。称为“六十甲子”或”花甲子”。我国人民过去就是以六十甲子循环来纪年、纪月、纪日、纪时的。 天干地支这共二十二个的符号错综有序,充满圆融性与规律性。

它显示了大自然运行的规律,即时(时间)空(方位)互动,和「阴」与「阳」的作用结果。中国历法包含了阴阳五行的思想和自然回圈运化的规律。 年:每个干支为一年,六十个干后,又从头算起,周而复始,循环不息。由甲子开始,满六十年称做一甲子或一花甲子。称为干支纪年法。 月:正月是由寅开始,每个月的地支固定不变,然后依次与天干组合;由 *** 年的正月丙寅月、二月是丁卯月、三月是戊辰。从甲子月到癸亥月,共六十甲子,刚好五年。 日:由甲子日开始,按顺序先后排列,六十日刚好是一个干支的周期。 时:由甲子时开始,但记时的地支固定不变,每天十二个时辰。 补充典故: 相传黄帝时代,因有蚩尤神扰乱,黄帝忧民之若,遂与蚩尤大战於涿鹿之野,流血百里不能治之,黄帝於是斋戒沐浴、筑坛祀天、方丘礼地。

天乃降十干(即甲乙丙丁戊己庚辛壬癸)。十二支(即子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥)。

帝乃将十干圆布像天形,十二支方布像地形,始以干为天,支为地,然后乃能治之。后有大挠氏将十天干、十二地支分配成六十甲子,并以黄来开国日定为甲子年、甲子月、甲子日,甲子时。此为天干地支之由来。

1939年阴历8月15号什么甲子日?

1939年阴历8月15号不是甲子日,当天是丁卯日。当月的甲子日是阴历八月十二,秋分那天。中国的阴历其实是干支纪法,指的是。即把十天干和十二地支分别组合起来,共配成六十组,用来表示年、月、日的次序,周而复始,循环使用。具体可分为干支纪年、干支纪月、干支纪日直至干支纪时。俗称的阴历八月十五,是农历,农历是一种阴阳合历,和阴历还是有所区别。