干支历法-2021年是什么干支年

干支历法,2021年是什么干支年?

从干支历来看,2021年分两段,大体上是1月1日至2月3日期间是庚子年,2月4日至12月31日是辛丑年。

按照干支历法的规定,立春是年与年的分界线,2021年2月3日22点58分39秒,在这之前的还是庚子年,在这之后的就是辛丑年。这一年是晚立春,因为是在中午12:00后才立春。

今年是兔年还是虎年?

按照中国的传统算法,每个年份都会对应不同的生肖属相,2022年是生肖虎的本命年,而2023年是生肖兔的本命年。按照生肖年的算法,2023年1月22日春节,所以1月22日。一般来讲,1月22日之前算虎年,1月22日之后算兔年。

按照传统的划分 *** ,生肖年一般都是按照农历时间算的,春节是新一年的开始,根据日历显示,2023年春节是在1月22日,所以从这一天虎年结束,开始进入兔年。

2000年是什么年干支纪年法?

2000年干支纪年法是庚辰年(龙年)。龙在十二生肖中位居第五,与十二地支配属“辰” 一天十二时辰中的“辰时”,上午七时至九时又称“龙时”。公元除以12余数是8的年份年号,都是龙年。虽然龙是十二生肖中唯一虚构的动物,但国人对它却是又敬又怕,有一种特殊感情,龙的地位之高任何动物也无法与之比较,中国人心中,它是一种能呼风唤雨,腾云驾雾的神物。帝王自称自己是真龙天子,百姓自己是龙的传人。

十天干和十二地支是谁发明的?

“干支”为历法名词,是天干与地支之合称。

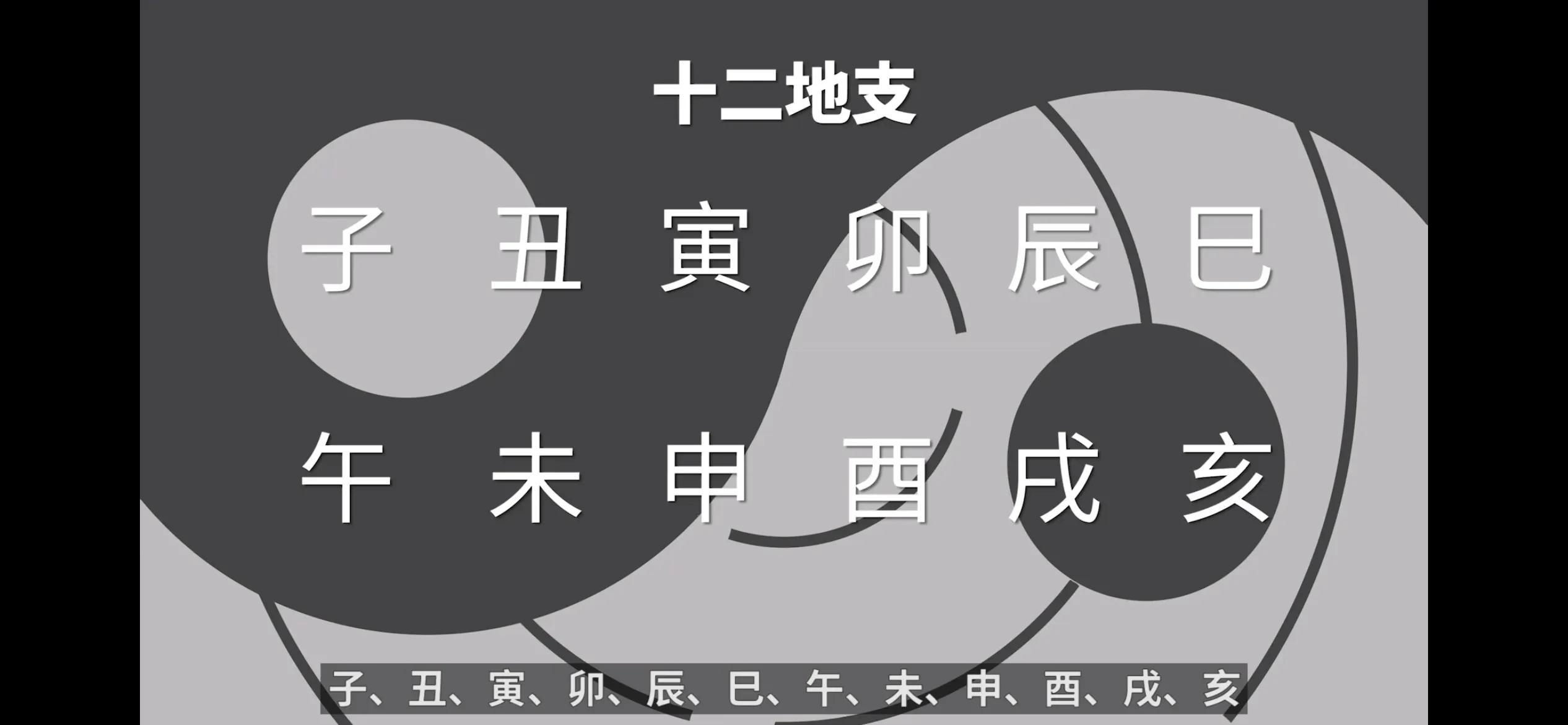

“干支纪法”为历法术语。在中国古代历法中,甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸被称为“十天干”;子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥被称为“十二地支”。干支按固定的顺序互相循环配合,组成了甲子、乙丑……直至癸亥,共60组,故称六十年为一甲子,即今众所周知的“干支纪法”。

中国古代用“干支”以表示年、月、日、时的次序,以60为一周期,周而复始,循环使用。甲子为干支之首,故又称“甲子”纪年,通称“六十花甲子”。“干支纪法”为中国古代历法之重要发明。干支纪法初始为“干支纪日法”。干支纪日法创于何时、何人,尚难确指,至今仍是一个历史之谜。

关于干支之起源与谁人创制,古籍虽有记载,然时为上古传说时代,尚待确考。战国时期赵国史书《世本》记载:“容成作历,大桡作甲子。”《尚书正义》解释道:“二人皆黄帝之臣,盖黄帝以来,始用甲子纪日,每六十日而甲子一周。”即上古黄帝时便已经使用甲子纪日了。然大桡创造干支之传说,尚无可资信。

从我国上古的夏代帝王世系中可以看到,“十天干”中的字已被用为人名,如帝廑(胤甲)、帝孔甲、帝桀(履癸)。而商代自开国君主成汤(天乙、太乙)以下所有帝王(凡31王或30王、29王)的名字中皆用到了“十天干”,如帝外丙、帝太庚、帝武丁、帝辛(商纣王)等。故有学者认为“在四千多年前的夏代,可能已有干支”产生了,但也只是推测。据从殷墟出土的甲骨文来看,六十干支纪日法早在殷商时代已普遍流行,并已有类似日历的《干支表》出现。但其顺序至今有无间断或错乱,尚待考证。

(甲骨文干支表)此外,尚有源自外来说。郑文光所著《中国天文学源流》一书,力驳了所谓的“干支外来说”~“猜测我国的干支法来自巴比伦”是不科学的。郑先生进一步考证认为:“十天干”起源于我国古代羲和“生十日”的神话传说,是十进位法概念在记时中的反映,认为“十天干”产生于渔猎时代的原始社会。并认为“十二地支”是由常羲“生月十有二”的神话传说演变而来,产生于殷商之前,并又演变为十二辰。十个太阳和十二个月亮的传说,反映了人们对日月出没的时间认识。可见十二支的产生与观测天象有重要的联系。他还指出,“十二支宜乎是夏人的创作”,因为商族先祖的名字叫“亥”,是个“二首六身”的“怪物”。当时,日益强大起来的商族已对夏族构成了威胁,因而夏人故意了将商族的先祖~亥,贬之为十二支之末。

历史上,可以确认的干支纪日,始见于《春秋·鲁隐公》三年(前720):“三年春王二月,己巳,日有食之”。“己巳”为目前所知史籍中出现最早的“干支纪日”记载。

自前720年二月己巳日(二月二十二日)使用干支纪日法起,至清宣统三年(1911)止,共2600余年中,没有间断和错乱过。这是现今已知 *** 长的纪日法。

其后,历代沿用干支纪日法,并在此基础上又发展了干支纪月、干支纪年和干支纪时。

说到了干支纪年法,先得说说“岁星纪年法”。

岁星即木星。中国古代很早便认识到木星约12年运行一周天。人们把周天分为12分,称为12次,木星每年行经一次,就用木星所在星次来纪年。因此木星被称为岁星,这种纪年法被称为岁星纪年法。

岁星纪年法在春秋、战国之交颇为盛行。除了12次之外,天上又有十二辰的划分,用子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥十二地支来称呼。它的计量方向和岁星运行的方向相反,即自东向西。由于十二地支的顺序为当时人们所熟知,因此,人们又设想有个天体,它的运行速度也是12年一周天,但运行方向是循着十二辰的方向。这个假想的天体成为太岁。当岁星和太岁的初始位置关系确定后,就可以从任何一年岁星的位置推出太岁所在的辰,因而便能以十二辰的顺序来纪年。

太岁所在的子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥12个年,就有了地支关系,再配上十天干,便与干支顺序相联了。

岁星实际约11.86年运行一周,过80多年,岁星实际位置将超过理想计算位置一次。岁星纪年法用久之后,便与实际天象不符。于是必须改革历法,调整岁星和太岁的位置。因此,当时各种历法的岁星纪年法是有出路的。

汉武帝太初(前104~前101)以后,岁星纪年法与后世的干支纪年法相连接。从太初上溯至秦统一中国时,岁星纪年比干支纪年落后一辰;上溯至战国时期则落后二辰。于是干支纪年法便逐渐取代了岁星纪年法。

干支纪年法至迟从西汉时代即已开始使用。成书于汉武帝时的《淮南子·天文训》载:“淮南元年冬,太一在丙子(太岁在丙子年,此指前165年)”、“太阴原始,建于甲寅(太阴建元开始定在甲寅之年)。”

东汉光武帝建武三十年(54),按六十甲子的次序来纪年,开始成为定制而施行。汉章帝元和二年(85),新历法《四分历》制订而成,并在全国推行。《四分历》表明中国古代历法已达较高的精度,于是废止了岁星纪年法,沿用干支纪年法,并延续至今从未中断。

中国历史学广泛使用干支纪年法,近代史上用干支纪年尤多,如甲午战争、戊戌变法、辛亥革命等。中华人民共和国成立后,采用公元纪年,但同时行用的《夏历》(农历)中仍保存有干支纪年法。例如,从2021年2月12日(辛丑年正月初一)起的《夏历》年,就称为“辛丑年”。

“干支纪法”是中国古代历法的重要发明。中国历史悠久,有五千年的文明史。尽管干支纪日始见于前720年二月己巳日,但只要顺着干支往上推,无纪日的历史日期便可一清二楚了。这是中国古代创用干支纪法的功绩。由于古代历法中使用了干支纪法,只要求出气、朔的干支,其余便一目了然了。

(天干地支图表)图片皆选自 *** ;根据资料整理,若有不当请见谅并指正!