当官不算命-你们有没有去找当地有名的算命先生算过命

当官不算命,你们有没有去找当地有名的算命先生算过命?

我找过,开始都是抱着试试看的态度,问过儿子高考以及后来的搬家,还有我和我爱人的事业,后来发现都说得挺准的,每次去她都叫我们多做好事善事,她说做好事加上脾气好命自然就会好。

问搬家的日子

2019年,我卖老家一套房子准备到深圳买第二套房子,当时签了合同后,买我房子的人说他的钱买了理财产品,要晚两个月付钱给我,我满口答应,可他两个月后把钱全部付清给我后,就立马要我腾房给他,而那年的天气跟往年不一样,连续下了一个月的大雨,我就发愁怎么搬家。

既然别人的钱已经都付清给我了,那房子就不是我的了,我多住一天也不自在,也想尽早腾房给他,就跟老公说,我们去陈师姐那儿算个搬家的日子吧。

陈师姐是很多年前朋友介绍我们认识的,儿子参加高考那年,我们来问过她,她说孩子会去北方读书,后来儿子被西安的一所大学录取,果真在北方。

为了早点搬家,第二天冒着大雨,我和老公一大早赶到了陈师姐家,我们还以为去得很早,进去后看到一间不大的屋子里坐满了人。

一大早陈师姐正在做早课,估计她每天都要这样坚持做早课吧,大家都安静地在座位上等着。

过了半个小时,陈师姐开始了她一天的工作,大家按照顺序来。

等轮到我时,我就首先向她说明我要搬家,越快越好,她听了后,闭着双眼,一直用手掐算着,过了会儿,就笃定地跟我们说了个日子,在五天后搬家。

我听了后有点担心天气不好,就弱弱地问了她一句:“那天会下雨吗?”

她马上理解我的意思,就安慰我说:“妹子啊,我说的日子一定是好天气,是不会下雨的。”

我听了后半信半疑,只想着不管那天下不下雨,既然算好了日子,我无论如何都得搬家。

搬家前的几天,天天下大雨,搬家的那天一大早刚停雨,天气还是一般般,到了中午太阳越来越大,我家东西多,搬了两趟,到了中午艳阳高照,也越来越热,我买了好多水给搬家师傅喝,搬家师傅都说那天的天气真好,阳光普照的。

我们那天除了问搬家的事情,还问了陈师姐几个事。

问深圳的房子

我在深圳买的房子是更低层二楼,我当时没钱就买了大家都瞧不起的低层,我问她房子怎么样。

她说房子虽然是二楼,但是阳光充足,光线很好,前面绿树成荫,空气新鲜。最让我吃惊的是她说房子前面有一条很宽阔的大马路,房子右边有一条很美丽的河畔,有很多花草树木,她描述得就像她亲眼看见的一样,我当时感到很震惊,觉得不可思议。

我和老公的事业

她接着说了一下我和老公的工作情况,她直言不讳地说我的事业到顶了,无论怎么干都上不去,全被她说中了,当时我在单位上是个工班长,我一辈子怎么努力都是个工班长,临到退休还是个工班长。

而说到我老公时,她随口说了一句能干到处级干部退休,我当时听了,觉得他都这么大年纪了,绝对没有提升的空间了,至于干到处级退休,那是坚决不可能的事,所以根本没往心里去。

哪知老公退休前真的是副处级待遇退休,这是我们万万没有想到的,她说的那句话我都忘记了,我老公跟我提起来我才想起来又被她说中了。

每次去她都叫我们多做好事,改恶从善,福报自然就会回馈到我们身上,做多了好事,福报还会回馈到子孙身上,从那以后,我就再也没去算过了,我相信她那句话只管做好事,莫问前程。

古人说相由心生是有科学依据的?

古人说“相由心生”是有科学依据的,阴险之人就是丑,光明之人就是美,你怎么看?

我认为“相由心生”纯属无稽之谈!

我们首先看下《面相学》的由来,东方的《面相学》最早记载于中国古籍《礼记》。而在西方,最早的《面相学》可以追溯到古希腊时期。面相就是人脸所表现出的长宽、比例、高低、色彩、褶皱、对称等一系列景象,它是一种试图透过某个人外在的面部特征来估计此人命运的学科。

注意,是学科,而非科学。

针对《面相学》的实验,曾经有这样一个有趣的例子,1966 年,美国密歇根大学的心理学家们征募了 八十四名在校志愿者作测试。这些人之前从未曾谋面。根据实验规则,在分组两两相对 ,静静对坐十五分钟以后,他们被要求仅凭对方的面相作出几项判断。实验的结果就是,被测试的志愿者们对其中的三 项 — — 对方是否外向 、是否有责任 和是否坦率 — — 的判断相当准确 。

为什么我们能从一个人 的脸相来判断他的个性 。这里有个经验的判断。

相学算作一门古老的学科,《面相学》认为只要看一个人的外貌,包括头型、面容、掌纹指纹甚至骨形、臀部形状等诸多特征,就能了解其性情与性格,由此而推论其过去和未来的命运。相学家认为,从自己客观的观察中发现了外貌与行为模式之间的对应关系,例如头上的凹凸与某些疯病或犯罪行为有关,或者某种类型的罪犯具有相似的面相,高度浓缩就是“相由心生”。

有史以来,面相学一直蒙着一层神秘的面纱。信者有之,不信者亦众。现在我们知道了,面相学的诞生和发展,是和古代社会生产和科学水平密不可分的。

古时候的人,因为知识水平低下,生产力落后,对人的“旦夕祸福、前世今生”迷惑又好奇。有人就错误地认为,人的“命运”好坏,和天地万事万物一般,决定于“长相”和“气色”。

简言之,人们试图用事物可见的一面来估测出事物不可见的一面——支配事物的规律。

当然在古代,人们是不可能调用我们现在的大数据原理进行科学分析,进而归纳总结的。

于是,好多面相学大师仅凭阅历的经验总结出一套看似有理却实在不科学不 *** 的范式,所用的语言也往往是似是而非、模棱两可。并且,有的运用了模糊语言试图自圆其说。更令人可笑的是,同一部相学书籍,不同的大师有不同的解释。

当然,同一副面孔,不同的相学大师做出的判断甚至大相径庭。

所以,面相学之类东西,真的经不起反复推敲,不过是人们一厢情愿的出于经验的一种猜测游戏罢了。更上升不到科学的高度。

实质是社会上一些江湖骗子以“心理咨询”之名,行看相敛财之实,给来访者测算“夫妻恩爱面相”,宣扬“相貌的业报”。

其实,相学理论只是源自古人的幼稚思维方式——感应巫术,以为相似的东西会彼此影响。在此基础上,相学结合各种逻辑谬误和人性弱点,让不明就里的人以为相学家“批”得很准,欣然为巫术买单,为自己心理暗示花钱。

大家可以讨论下,如果面相学真的这么准确又灵验,为什么面相学不运用在刑侦探案上呢?整容以后的人会变得心慈手软吗?还是内心漂亮得胜似鲜花呢?又或者,同样长相的人难道前世今生都一个“命运”?极其相似的双胞胎为啥好多却命运不同呢?

所谓“相由心生”不过是自欺欺人的游戏罢了。

作者阿尚青子

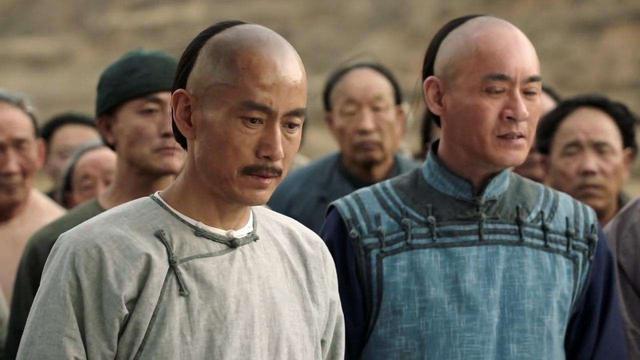

图片源于 ***

为什么李广一辈子都无法封侯?

提要

自汉文帝前元十四年从军击胡,李广在此后的30多年里一直是汉军中最声名显赫的将领。

可是这位令匈奴人闻风丧胆的飞将军,其在军界的地位滑落之快也是历史上所罕见的。竟然轻而易举地在两年之内被新兵卫青所取代。从此之后,李广就基本失去了立功封侯的可能性。揭秘李广与卫青两位名将的竞争过程,胜负易手的关键就在公元前129年的关市诱击战。。

元光二年(公元前133年)的马邑之下,30万汉军将士伏击匈奴,无功而返。今我来思,雨雪霏霏。回程路上,谁会是最沉重的失意者?孝武帝吗?诚然,马邑之谋的落空可能会给主和派发动新一轮的舆 *** 势提供口实,但历史毕竟宽容了这位年轻的皇帝。

经过这一次的试错,孝武帝就要奏响征胡的凯歌,汉匈战争的天平将不可逆转地向他倾斜。只是历史的温情并不是这样慷慨地赐予所有人,就在孝武帝的宏图大业渐次展开的同时,另一个人的光荣与梦想却在渐行渐远,他就是——李广。

掐指算来,从孝文帝前元十四年(公元前166年)从军击胡到孝武帝元光二年的马邑之谋,这位将门虎子已经在战场上拼杀了整整33个年头。曾经的青葱少年不知不觉已是两鬓严霜。

先祖李信擒获燕丹的赫赫战功仍然高悬于祖庙,但是他的子孙,空负无双之誉的李广却拿不出哪怕一件彪炳史册的战功来光耀家族的门楣。客观地说,这并不是李广个人的过失。错生在韬光养晦的文景时代,国家保守的对匈战略束缚住了飞将军的双翼:

(孝景帝时)徙为上谷太守,匈奴日以合战。典属国公孙昆邪为上泣曰:“李广才气,天下无双,自负其能,数与虏敌战,恐亡之。”于是乃徙为上郡太守。后广转为边郡太守,徙上郡。尝为陇西、北地、雁门、代郡、云中太守,皆以力战为名。

——《史记·李将军列传》

李广三十年如一日地在战场上奋力厮杀,没有哪怕一天放弃过对军人荣誉的热烈追求。但在负责外交事务的文官们看来,这却是李广的自负与好战,而这份自负与好战随时可能毁掉文官们苦心维系的和亲局面。于是他们上书皇帝,以爱惜人才的名义要求将李广从战场调离。

上谷,上郡,陇西,北地,雁门……,许多年来,李广在汉朝的北疆辗转流离。左突右入的他似乎总在寻找一个缺口,想要打破这股窒息,但命运却悄悄地张开了一张巨网,把他死死地困住。

直到孝武帝上台执政,李广的眼前才闪出一线曙光。新皇帝以无与伦比的勇气废止了汉廷奉行数十年之久的和亲政策,并调集30万大军开赴马邑。舞台已经搭好,李广也被钦点作了主角,只可惜匈奴人的意外“爽约”搅黄了李广的这出压轴戏。

失意而归的李广还不能算老,尚有射虎没石之力,但他无法预知接下来将要发生的历史:马邑之谋是李广的 *** 次,也会是最后一次战场主演,此后他将无可避免地沦为一个无足轻重的龙套演员,直至含恨自裁!

悲剧是从5年后的关市诱击战开始的:

自马邑军后五年之秋,汉使四将军各万骑击胡关市下。将军卫青出上谷,至茏城,得胡首虏七百人。公孙贺出云中,无所得。公孙敖出代郡,为胡所败七千余人。李广出雁门,为胡所败,而匈奴生得广,广后得亡归。汉囚敖、广,敖、广赎为庶人。

——《史记·卫将军骠骑列传》

公元前129年,对伐胡一事念兹在兹的孝武帝策划了对匈奴人的新一 *** 击行动:虽然上回的马邑之谋让汉、匈两国的和亲关系趋于破灭,但贪财好利的匈奴人毕竟还是舍不下精致的汉朝商品,仍与这个南邻保持着频繁的关市通商,所以这一回,孝武帝便将打击的目标锁定在南下通商的匈奴人以及他们 *** 扰边境的小股游骑身上。

和马邑之谋类似,此次仍将有四位将军共同参与军事行动,而老将李广的名字赫然在列。但顾视同僚,李广可能会感到某种孤立,因为同时出征的四将军之中只有他李广一人不是“浙江籍黄埔系”:

公孙贺:自潜邸时便随侍孝武帝左右的太子舍人;

公孙敖:护卫孝武帝的骑郎;

卫青:因为家姊卫子夫新受武帝宠幸,故以侍中、太中大夫的身份供职于内廷。

须要特别说明的是,公孙贺此时已经娶了卫青同母异父的大姐卫孺为妻,而公孙敖作骑郎的时候曾经拼死从大长公主刘嫖手里救下了卫青的一条命,并因此受到孝武帝的信用。

换句话说,以卫青为核心,除李广之外的三位将军已经隐然形成了一个新的军功集团——和卫尉李广这样的外朝公卿不同,卫青等三位将军都出身于孝武帝身边的私人亲信,并且带有明显的外戚特征。

为什么孝武帝放弃许多元勋宿将不用,却对卫青、公孙敖这样初出茅庐的新兵委以重任?难道真是任人唯亲的私心作祟吗?恐怕,我们还不能遽尔做出这样的论断。要揭秘孝武帝弃故任新的真实原因,我们应该注意到,拍板发动关市诱击战的孝武帝此时仍然背负着巨大的政治压力,作战计划的具体内容已经清晰地表明了这一点:

和马邑之谋一样,关市诱击战的作战计划也没能突破内线作战的思维局限。也就是说为了规避深入敌后的战争风险,汉军将以关市为诱饵,尽量争取在靠近汉朝边境的地方歼灭匈奴人。

5年前,首次对匈宣战的孝武帝尚显稚嫩,他一股脑儿地将自己所有的注码统统压到了马邑,企图以一场酣畅淋漓的主力会战一劳永逸地解决掉匈奴人,结果劳师麋资,天下哓哓,却终于一无所获,只留给朝臣们讥议的话柄。

得到教训的孝武帝不再好高骛远,转而选择了更加务实的策略:不但将主力会战降格为游击作战,大幅削减了兵力规模,而且命四位将军分路出击,绝不再做孤注一掷的 *** ——总该有一路人马有所斩获的吧?

这一方面显示出孝武帝的日益成长,但从另一方面也折射出他的开战决定迟迟得不到朝廷公卿一致支持的尴尬事实。其实关市诱击战前的很长一段时间里,孝武帝都是一心希望依靠外朝公卿的辅佐来打赢汉匈战争的,否则他就不会在即位之初下诏李广、程不识两位边将入京,出任九卿卫尉。

但前次的马邑之谋,御史大夫韩安国领衔群臣,阻击孝武帝的开战计划,迫使武帝不得不在战场失算后杀掉谋主王恢以塞悠悠众口。大臣们反战的态度是如此坚决,要想说服他们支持对匈作战,其困难之大,恐怕不亚于在战场上与匈奴人刀兵决胜。

为了摆脱这样腹背受敌的被动局面,孝武帝不得不考虑绕过外朝公卿,另选一批得力的亲信来负责对匈作战的相关事宜,卫青等亲近侍从正是因为这个原因才在关市诱击战中获得了崭露头角的机会。

关市诱击战的5年后,卫青成功击溃了匈奴右贤王的主力。孝武帝钦命使节拜卫青为大将军,于是一个与外朝公卿分庭抗礼的中朝官僚集团正式成形,而外朝公卿也在汉匈战争中被彻底地边缘化了。当然,那已是后话。

现在让我们把话题再转回到公元前129年关市诱击战发生的当时。命卫青等人为将,证明孝武帝已经起念要撇开外朝,另建中朝。但与李广相较,卫青毕竟资历太浅,孝武帝还不敢冒冒然地把战场主攻的重任交给他。所以卫青一军被摆在了四路征军的最东端,当作偏师来使用。

居中攻坚的任务则由李广来担当:李广一军直出雁门,他的正当面就是阴山山脉。阴山既是匈奴本部的生息之地,单于的主力也时常在此出没。作为此次领军出征的唯一一位外朝大臣,假设李广能够取胜,他就还有资本继续压制卫青等中朝新锐,迟滞他们的崛起。

但以这区区一万骑兵,一旦遭遇占据绝对优势的单于主力,任是李广再有神通,又怎么可能全胜而归呢:

广以卫尉为将军,出雁门击匈奴。匈奴兵多,破败广军,生得广。单于素闻广贤,令曰:“得李广必生致之。”胡骑得广,广时伤病,置广两马间,络而盛卧广。

行十余里,广详死,睨其旁有一胡儿骑善马,广暂腾而上胡儿马,因推堕儿,取其弓,鞭马南驰数十里,复得其余军,因引而入塞。匈奴捕者骑数百追之,广行取胡儿弓,射杀追骑,以故得脱。

于是至汉,汉下广吏。吏当广所失亡多,为虏所生得,当斩,赎为庶人。

——《史记·李将军列传》

李广全军覆没,匹马无还,连他本人都差点被虏往匈奴。而与他同出阴山的公孙敖也没能逃脱失败的命运,带着不足三成的残军铩羽而归。西路的公孙贺从云中出征向西扫荡,兜了一大圈,却连匈奴人的影子都没见着。四路大军,两路落败,一路扑空,孝武帝的关市诱击战计划堪堪又要破产了。

可就在失败即将宣告的时候,东路的卫青却传来了报捷的佳音。这既是孝武帝的幸运,更是卫青的幸运。原来李广树大招风。一得到他领军出征的消息,匈奴单于便调主力前去围攻,并向参战部队下达严令说“得李广,必生致之!”匈奴主力被李广所吸引,正为卫青一军拉开了攻击的空挡。卫青从匈奴单于和左贤王的结合部撕开一条口子,长驱直入, *** 次让匈奴人尝到了圣地龙城被异军侵入的苦果。

兵至龙城,斩首数百,卫青这个看似不大的胜利却给孝武帝带来了双重的惊喜:它不但挽救了关市诱击战的失败,而且还向朝中的主和派证明了汉军的外线作战能力值得信赖。

原本,卫青接受的作战任务要求他只能在关市附近扫荡小股的匈奴游骑,可是卫青却违令而行,竟能直捣虎穴,耀兵龙城。有了这一次的胜利,往后孝武帝要求汉军走出国门,兵发漠北,主和派还有什么理由质疑和反对呢?

鬼使神差的关市诱击战就这样缓缓地落下了帷幕,只是原本担纲主角的李广万万没有想到自己竟做他人嫁衣,令卫青这个龙套演员一战成名。战后,兵败的李广被解除职务,免为庶民,仅靠入财赎罪才勉强逃过了军法的惩罚。将军一去,将星黯淡。

李广的失意更衬托出卫青的崛起之迅速。就在关市诱击战的次年(公元前128年),卫青又在汉朝的军事史上留下了浓墨重彩的一笔:孝武帝组织的 *** 个大规模骑兵军团(为数3万人)在卫青的指挥下自雁门出征,反击匈奴的侵边行动,并成功地斩获了数千敌首。

又过了一年,赋闲的李广再度出山,接替病逝的韩南国出任右北平太守,而此时的卫青早已不是吴下阿蒙,晋封长平侯的他一跃蹿升到了李广必须仰视的高度。汉军 *** 名将的易主已经不可逆转。

从此往后,大将军卫青还会在讨伐匈奴的征程开创上一个又一个辉煌的胜利,而那个偏居于右北平的老兵,则悄无声息地淡忘在了世人的记忆里。

参考文献:

泷川资言《史记会注考证》;同利军《汉朝与匈奴战争述评》;王先谦《汉书补注》;《中 *** 事通史·西汉军事史》。

本文系晋公子原创。已签约 *** 骑士,对原创版权进行保护,侵权必究!如需转载,请联系授权。

欢迎分享转发,您的分享转发是对我更大的鼓励 !

— THE END —

文字|晋公子

排版|奶油小肚

当一个人无欲无求到了一切都觉得无所谓的时候?

答:

这是怎么了呢?难道“无欲”,“无求”就不是欲求了吗?答案显然是否定的,其实“欲求”达到了一个极致的满意,满足的程度时,才有可能显现出“无欲”,“无求”的状态来!或者说“无欲”,“无求”正是“欲求”的泛化!所以说“无欲”,“无求”仅仅是“欲求”的抽象阶段,“欲求”也就是“无欲”,“无求”的具体表现,二者何曾分开?本就是一个一体两面的东西!千万不要把它们看成是两个东西!

在日常的生活之中,当你不能够穿透“无欲”,“无求”的表象看到“欲求”的本质,或者不能够穿透“欲求”的繁华看到隐藏在后面的“无欲”,“无求” *** 的时侯,吃亏上当受骗的结局就很难躲避得了了,难道不是吗?

岐黄之术可信么?

算命不可信,比如说生辰八字,同年同日同时生的人,太多了,比如说一个人做了皇帝,不可能说所有的人都做皇帝,有的人过得富有,有的人却在乞过,比比皆事,还有双胞胎,多胞胎之类,虽然都出生在一个时辰,但是他们的生活各不同,有务农的,有当官的,所以说,信命不如信自己