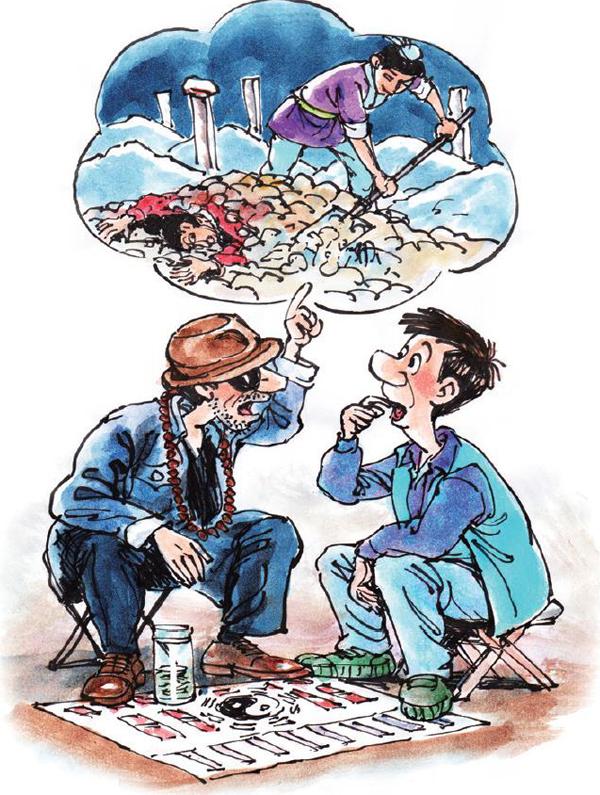

请前世算命-是命中注定的吗

请前世算命,是命中注定的吗?

我们这一代人,经历了改革开放的最初开始,和现在的伟大未来,国家的和平崛起,人民的幸福安慷…我们是见证人,同时也是参与者。对于钱财这东西的认知,是否是命中注定的说法?本人只能告知,自己的一生所做所为,让大家去判断,明理吧…八七年从十二月从邮电局,停新留职下海创业…在深圳杭州,惠州等地致今,个人认为只是一场梦,又回到了原点…记得刚下海时的 *** 年去到了深圳,八八年初,遍地是工地,在建设,如果想当建筑工,我就没必要停新留职去干这逮筑工了,故此我首先选择的是,在深圳跑沙头角中央街,带货出关赚钱。由于我妹在深圳邮电局,工作又分配了一房间,故此不向其它人,下海要租房子住,而我就有了住房可安生,省了很大一笔开销。每天沙头角往返中央亍带货,可转三到五百元一天,当时我从邮电局停新留职,下海时只有每月工资36.元2角三分,在同龄人当中我工资是算中上水平了,工龄加军龄有十一年工龄了,从七六年下乡当知青开始算工龄,因此本人心大,闲弃工资少,不够用,才有了这下海经历,当每天三百五百一千二千几千一万几万一天时,那人呀就别提有多爽了,人走起路来,真带有风的爽爽歪歪…但是不管是有和无,钱财命人还得一天一天活不是…故此本人是,随命而过,自由生活就好…一日三攴夜归一旭就0K…

算死命这本小说男主什么身份?

男主是诸葛亮转世,其实刘伯温也是诸葛亮转世,诸葛亮早已算好了这一切,那只狼他的丈夫是麒麟,但玉帝下旨诛杀麒麟全族了。

大家有没有好的小说推荐几部?

我是佐佑de妈咪。爱读书、爱写书评,又关注教育,又独自带俩娃的妈咪。如果喜欢,请多多关注哦!

在漫长的岁月里,偶遇一两知己,再读几本好书,闲来喝喝茶,这样的生活想想就让人感到惬意。

可是在历史的长河里,才子佳人们留下的宝贵财富太多了,作为普通人还未能一一品读,但总有那么几本给自己留下的印象非常深刻。

今天,我们来谈一谈著名作者池莉的《不谈爱情》。

池莉是中国当代著名女作家。著有小说《来来往往》《烦恼人生》《不谈爱情》等,除此以外她还出版了作品合集《汉口情景》。

池莉曾获全国优秀中篇小说奖、鲁迅文学奖、小说选刊奖等50余项奖项,多部小说被改编为影视作品。

出生于武汉的池莉,对武汉有着独特的感情。或许是这么深情,使得池莉的作品中总围绕武汉的风土人情展开。

其中《不谈爱情》,讲述的是出生在花街楼的吉玲与知识分子世家的庄建非之间爱情故事。

说是爱情故事,倒不如说,这是一场始于现实而终于婚姻的两性故事。 为什么这说呢?

懂得武 *** 土人情的人知道,花街楼里住的是一群没有文化、满口脏话的穷苦人,自命不凡的吉玲恰好就出生在这里。

她想改变处境,重新改写自己的命运,可是她知道靠自己的力量去改变这一切太难,于是年纪轻轻的她,认定找个合适的结婚对象,是改变一切的捷径。

看透一切的她,在找对象的时候不以追求爱情为前提,而是以对方家庭背景为条件。

为此,她还学会了看人的手。书中这样写道:

“吉玲一向注意观察别人的手……出身知识分子家庭且本人又是知识分子的人,手指修长,手型很美……”就是通过一双手,吉玲淘汰了六个男孩,就当她内心倾向于父亲是市委机关正处级干部,母亲是医生,本人是国家正式职工的郭进的时候,庄建非出现了。

对于俩人的初次见面,文中这样描述

“吉玲与庄建非初遇在武汉大学的樱花树下,吉玲一副纯情少女的模样,从包里掉出《少女杜拉的故事》,手帕里包着樱花瓣,零花钱和一管香水”。 “庄建非替她捡书和手帕的时候,吉玲单凭他的那双手就肯定了自己这辈子所能找到的更佳人选即是此人。”于是,郭进便成了第七位被淘汰的人。 从吉玲选婿的方式上来看,她的理性超越了感性,现实超过了理想,但这个带着“功利心”的有心机的女人,却误打误撞找到了如意郎君,更进入了她梦想中的“豪门”。

可豪门的路,哪有好走。当听说庄家非谈了一个底层的姑 *** 时候,全家人反对。

被爱情冲昏头脑的庄建非,顶破阻力终于抱得美人归的时候,新的问题又出现了,庄家人瞧不上这个花街楼出来的底层女子,结婚时只给了1000块钱,结完婚许久了,婆家从未登过娘家的门。

更可气的是,庄建非的心里除了夫妻生活那点事,就是足球,半点丈夫的责任都不尽。

他从不管家务,不会做饭,也不 *** 心吉玲身体舒不舒服,却在乎家里干不干净,饭菜可口不可口,身体方不方便亲热。

于是,当婚姻的天平失衡的时候,矛盾自然就显现了。就如,完美无瑕的吉玲,终于受不了庄建非的面目狰狞地关了电视,并破口大骂。

那一刻,庄建非彻底懵了,他发现来自花街楼的吉玲,竟露出了底层人的粗鲁和野蛮。

这是他诧异的,也是令他震惊不已的。 这突如其来的战争,揭去了爱情的面纱,露出婚姻的底色。 逼得庄建非这个长不大的孩子,认真思考起来。

他想“结婚是成家,是从各方面找一个终生伴侣,是创造一个稳定的社会细胞”,“他相信他是这样,他周围的许许多多人都是这样”。为了核实内心的答案,庄建非去找了大学时的同窗好友,也找了大自己好多岁的秘密情人,从他们当下的生活处境及提供的经验来说,他确实抓住了婚姻的本质,本质就是:责任、义务和担当。

于是,经受精神折磨的庄建非迅速成长了,他赶紧用行动挽回自己的妻子、自己的爱情、自己的婚姻。

那他是怎么做的呢? 他完全接受了吉玲与自己在不同的成长环境下成长起来的事实,他也承认不同环境下成长起来的人,其生活习惯、家庭教养、行事风格等均有很大不同的现实。

他甚至接受了男女思维和交流方式等各方面,存在巨大差异的事实。 于是,他 *** 次敲开父母的门,请求他们到吉玲家坐坐。

好在,高傲的知识分子,为了儿子的幸福,也做出来妥协,他们痛快地提着礼物来到花街楼,从此以后家境悬殊的两家也算正式有了联系。

他甚至做好了痛改前非,从此以后要多关心妻子,与她一起经营自己小家庭的准备。

于是这个要脸的男人,一次次拉下面子,去请求吉玲回家。

或许一开始,他的“请求”并不严肃,但随着吉玲态度的坚定,并得知离婚消息会影响到自己职位升迁的时候,庄建非终于认识到问题的严重性,这才严肃起来。

他这一严肃,才找准了自己的位置。这个已经结婚半年,但依然是单身贵族心态的男人,终于发现他和吉玲间轰轰烈烈的爱情早已渗透到婚姻里。

婚姻里,表达爱的方式不仅仅停留在“我爱你”这些甜言蜜语。而是表现在热气腾腾的饭菜上,还体现在整整齐齐、干干净净的家庭布局上,更体现在关心对方的身心状况上。

尤其是,当提出离婚的吉玲告诉他自己怀孕了的消息,这个小生命的到来,成为庄建非飞速成长的又一动力。

也就是那一刻,这个衣来伸手饭来张口,从小到大顺丰顺水的公子哥,懂得了婚姻的真谛,学会了担当。

虽然《不谈爱情》只是一个虚拟的故事,但故事背后所反映的事实却起到了一阵见血的道理。

吉玲和庄建非,分别代表着两个不同家庭背景下成长起来的女人和男人。而他们的爱情故事,也代表着人世间男男 *** ,从初识时的甜情蜜意,到谈婚论嫁时所受到的各种阻碍,再到突破重重阻碍生活在一起时,被鸡毛蒜皮啪啪打脸的悲惨境遇……

这些事情是吉玲和庄建非的遭遇,更是许多男男 *** 的遭遇。然而,不一样的初心,不同的处理方式,很可能会导致完全不同的结局。

好在折腾了一圈的吉玲和庄建非,仍然深爱彼此,并为了在一起做了足够的努力。结果两人最终团团圆圆,重新过上了幸福的小日子。

读完这部小说后,会让大家明白爱情与婚姻的关系。不仅如此,它还会教会我们如何经营好家庭。

最后,想问下大家,如果在婚姻生活方面遇到问题,您是如何解决的呢?

注:图片来自 *** 。

我是佐佑de妈咪。爱读书、爱写书评,又关注教育,又独自带俩娃的妈咪。如果喜欢,请多多关注哦!为什么有人说预测学往往不靠谱?

“读书不觉已春深,一寸光阴一寸金。”不是题者来提问,“周情孔思正追寻。”笑谈话,其实我买了本《周易》还没时间看呢!

题者真拿我这蚊子当飞机了?拿癞蛤蟆的肚子当智囊了?我哪懂什么预测学呀!因为我不敢胡说,接题后即是看书本又是打百度,才知道预测学是我们国家和整个世界研究的,并且有的西方国家进行应用的一门科学。

五十年代以来,预测学渐渐地形成了一门 *** 的学科,国内外各部门、各行业不断应用各种预测理论和 *** 来进行社会预测、经济预测、科学预测、技术预测、军事预测等。同时,决策过程也逐步由经验型向决策分析技术型过度发展。预测决定理论和 *** 得到了广泛的应用,并已发展成为理论分析、 *** 技术与实际应用相结合的专门学科。

古代传统预测学是集阴阳、五行、周易、四柱、八卦、奇门遁甲等于一体的,以推测已知的或未知的事件为目的的一门学科。无知者认为其带有迷信色彩,其实万物有规律。现代预测学科学或称预测的科学研究无所不在的不确定性,旨在控制随机性以及减少无知的程度。预测学通过开发数学模型和程序,制定事物未来发展的可靠预测揭示过去发生事件的准确结果。

人生离不开忧患。若想预知未来,往往去用想象或者生产生活规律与产生的思想智慧去推测未来,先搞预测,再变实测,从此达到目的。

《周易》的前言里说:“生活在现代的我们,忧患也不少,科技的发达,经济发展虽然增强了人对自然的控制,但人类生存和发展的基本问题却依然如故。诸如人与自然的关系人与人的关系以及成功、幸福、爱情、生死上,由于地域,——这些问题不但没有解决,反而更显咄咄逼人。

在这个世界上,由于地域、宗教、种族、阶层观念、体质的不同,每时每刻都在发生冲突,对立、斗争;但自力于共同发展和生存的人们也在合作,让步、妥协,为和谐而努力。人们还面临着诸如气候变化暖,资源消耗等共同的问题。”对于这些忧患,我们若想预知,而往往先搞预测。

有人说不靠谱,这并不等于说作预测不对,也只能说作出的预测结果不准确。

大家都知道科学的严密性,进行中容不得半点虚假。如果说预测不靠谱,也只能说不够准确而已。比如:我们的天气预报,它的准确程度对某个局部是有偏差的!但对大部地区的概率还是比较准确的。如果有人说不靠谱 那他为什么要听天气预报?我们这里有一句谚语说:“八月十五云遮日,正月十五雪打灯。”正月十五那天,我们这里虽然云露星光,可不远几里之外就有皑皑白雪。

我们农村农业运作的就是古人预测后推出的二十四节气。每节气的气温变化上下不差几天,对于农业生产起到了相当可靠的作用,是每个农民必须遵守的规则。什么人敢说不靠谱?

有时预测和推测是分不开的结合。数学知识和我们生活是永远离不开的!否则,我们的高科技就无法进行。我们的天宫一号上天,嫦娥奔月,大型天文望远镜对宇宙的探测,我想都离不开预测。

人们的智慧和求知的欲望,使人先产生预测,然后成为现实。我国指南针,浑天地动议的产生,预测着我们生活、生产、生命的,即是没有达到提前的一定量,可是它无不体现着人们的智慧,我信早晚会有靠谱的一天。

有人说到了三国时期的诸葛亮,那足以体现古人的学识与智慧。能“草船借箭”,那是他的学识,预测到大雾迷江,所以才获得成功。“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。”诸葛亮借东风,是他的学识。如果不知道东风天气的始末,焉敢口出狂言?

人对事物有一定的感觉。我对年轻时代的事情也有自己回忆,和不解的疑惑。我们农民生活艰难,我小时候家里为我结婚,只买了一个挂钟,这就成全了我的婚事。我下地干农活,由于没手表,看时间只能是预测。把锄头往地上一戳,看影子斜度。

一次三姐问我:“志丰,几点了!我将锄头往地上一戳,说快到十一点半了!”那个准!后来她又问代手表的知青,就差两分钟。

我每天下地都要看天气。平明,如果云遮日,我知道,今天就是上午半天,午后必有雨。如果太阳有“耳”午前就会起风。这是我年轻时就学的农家知识。我们农村有很多农谚,比如说预测雨来:“蚂蚁般家,蛇盘道,燕子钻天学猫叫,缸穿裙子山戴帽,大雨说来就来到。”辛弃疾也说:“浮天水送无穷树,带雨云埋一半山。”我不知道这算不算预测,可这是我疑惑至今的问题。

另外,我对事情有预知的感觉。一次我媳妇儿替我出工,我已经坐过一个三轮车三天了!可是我说什么那天都不让我媳妇儿再坐,就感觉那天肯定不对劲儿,果不其然,那个三轮车一出门就摔下五个人,伤了三个人。

一次我下地铲地,我心特别难受,就感觉家里有事,我就快铲,一连杀了几颗苗,果然,快铲到头了 ,我的堂侄跑来说“我二奶摔倒了!”我回家后,大夫都说不行了!可我心里知道,我妈没死,是一时昏迷,我守了三个小时,我妈终于醒过来了!又活了四年。

关于事物的随机,是难以预测的!辛弃疾说:“七八个星天外,两三点雨山前。”这叫天有不测风云。又说起诸葛亮。大家知道《三十六计》中的:“上屋抽梯”是公子刘奇对诸葛亮施的一计。便是高人的不到之处,这就是一个普通人的随机。这也是人所说的:“不按套路出牌”。

有人说:“就连自己的生死都不知道,还预测什么其他?”我用一个例子说明。古有一个高人,能前推五百年,后算五百载。可也有一个人对他的手杖中的结子做了详细的查数,便问:“你那么神通,你可知道你的手杖有多少结子?”高人一时真的没答上来。这就是一个人能关心大事,而忽略身边小事的可能性,这就是“熟视无睹”。

有的人爱钻牛角尖,可这并不说明他的聪明。我不迷信,可预测学不是迷信!而是科学!

孔子说:“攻乎异端,斯害也已。”可《周易》不是有害之书,而是一门学科。孔子在《周易》的前言里说:“始作《易》者,其有忧患乎?”人生离不开忧患。

我不迷信,但有一些解不开的疑惑。所以,我不会诋毁古今的预测。

为什么有人说预测学往往不靠谱,那是我们的预测学还没达到一定的准确。

个人之见

癞头和尚为何不给林黛玉配药却给薛宝钗配呢?

这个问题有意思,牵扯到《红楼梦》里的一些细节疑问。说说我个人的看法吧。

1.癞头和尚给宝钗配药这件事,跟“金玉良姻”一样,真实性是可以存疑的。我在之前回答过好几个关于“木石前盟”和“金玉良姻”的问题。一般人认为,二者是相对的,都是上天的安排,注定黛玉和宝玉有缘无分,宝钗和宝玉有分无缘。但我觉得,“木石前盟”确实是上天安排,因为在书里,这是通过和仙界有沟通的一僧一道口中说出来的,宝玉在梦游太虚幻境时,也从警幻仙子口中得到了确认。

“金玉良姻”就不好说了。

纵观全书,其实除了薛家的人自己口述,再也找不到“金玉良姻”说法的由来。而这口述本身也充满细节上的冲突,有人说宝钗一会说秃头和尚一会说癞头和尚是笔误,我不大认可。如果是笔误,书中不大可能巧妙地埋伏着好几处叙述上的冲突。一会秃头和尚一会癞头和尚,和尚送的一会是几个字一会是带字的金锁,与其说是笔误,不如说是薛家内部没有就故事的细节对好口供。

要知道,金玉良姻可是关系宝钗一生和薛家未来的大事,如果是这么神奇的“神仙指点”,薛家人印象一定很深刻,不可能对具体过程记忆如此不一致的。

详细分析请参见之前回答的《小说<红楼梦>中“金玉良缘”天注定,贾家败落,贾宝玉又考取了功名,为什么他还选择出家?》和《<红楼梦>,比通灵金莺微露意,是宝钗授意的吗?》。

既然“金玉良姻”有可能是薛家编造的故事,那么所谓癞头和尚给宝钗献方“冷香丸”也不排除是子虚乌有。

这里的疑点跟“金玉良姻”颇为相似。首先,这件事是宝钗自己说出来的,没有旁证。其次,宝钗说这事的时候,给人的感觉也是背词一般有多玄乎说多玄乎,对于容易惹人生疑的逻辑细节,则用“可巧”二字含糊掠过不解释。

来看看宝钗曝光“冷香丸”的过程:

周瑞家的到宝钗那里去,寒暄中宝钗自曝犯病了,所以没出门,周瑞家的自然要关心一下宝钗到底有什么病,提出应该请个大夫来看。

显然,这时没人知道宝钗自己带着药,还得宝钗自己把这神奇的冷香丸说出来。

宝钗听了便笑道:“再不要提吃药。为这病请大夫吃药,也不知白花了多少银子钱呢。凭你什么名医仙药,从不见一点儿效。后来还亏了一个秃头和尚,说专治无名之症,因请他看了。他说我这是从胎里带来的一股热毒,幸而先天壮,还不相干,若吃寻常药,是不中用的。他就说了一个海上方……倒也奇怪,吃他的药倒效验些。”划重点:宝钗的病,寻常医生看不好。幸亏一个和尚献了一个不同寻常的海上方,专药专用,这才显得有点效果。

高大上的感觉扑面而来不是?

接着,宝钗详细说起了这个听起来果然不同寻常的药方。概括起来,材料听起来很像神话或童话的感觉:

1.春天开的白 *** 蕊十二两、夏天开的白荷花蕊十二两、秋天的白芙蓉蕊十二两、冬天的白梅花蕊十二两;

2.雨水这日的雨水十二钱、白露这日的露水十二钱、霜降这日的霜十二钱、小雪这日的雪十二钱;

3.十二钱蜂蜜、十二钱白糖;

4.和尚给的做引子的药末子。

做法呢倒是简单:将四样白花蕊在春分那天晒干,和着药末子一起研好;将四个节气收集的四种形态的水调匀,和在研好的药里,再将蜂蜜和白糖加进去,做成龙眼大的药丸,埋在花根底下。

吃法也是简单中加点一以贯之的神秘:发病时拿一丸出来,用十二分黄柏煎汤服下。

听了这些,除了感觉更加高大上以外,一般人都会想到:这么麻烦,那得猴年马月才能配齐呀?

周瑞家的就是这么感概的,很正常的反应。

然而对这个疑问,宝钗却轻描淡写地回避过去了。仔细看她的说法,其实是有一些避重就轻的感觉的。

为什么这么说呢?问题就在她和周瑞家的对话中,两个人所提到的年份数字。

宝钗见问,乃笑道:“不用这方儿还好,若用了这方儿,真真把人琐碎死。东西药料一概都有限,只难得‘可巧’二字:要春天开的白 *** 蕊十二两,夏天开的白荷花蕊十二两……将这四样花蕊,于次年春分这日晒干,和在药末子一处,一齐研好。又要雨水这日的雨水十二钱……”周瑞家的忙道:“嗳哟!这么说来,这就得三年的工夫。倘或雨水这日竟不下雨,这却怎处呢?”宝钗的话还没说完,就被周瑞家的打断了。注意这里周瑞家的说的话,她说要三年才能配成这个方子。

为什么要三年?因为在二十四节气中,雨水是在春分前面的。雨水是一年的第二个节气,而春分是第四个节气。虽然宝钗叙述的顺序是先说春分再说雨水,但是古人对节气是非常熟悉的,尤其是周瑞家的这种干活的下人,所以她马上意识到,宝钗说了“次年春分”之后的“雨水”应该是第三年的雨水了。

可不, *** 年收集四季白花,第二年春分晒干研磨,第三年雨水开始收集雨水……这不至少要三年么?万一雨水那天没下雨,那三年还不行,还得再等第四年、第五年……

周瑞家的理解有没有错呢?会不会宝钗说的雨水那天其实也是指“次年雨水”,而不是第三年呢?

如果是那样的话,宝钗应该会纠正周瑞家的。但宝钗并没有纠正:

宝钗笑道:“所以说那里有这样可巧的雨,便没雨也只好再等罢了。白露这日的露水十二钱,霜降这日的霜十二钱,小雪这日的雪十二钱……若发了病时,拿出来吃一丸,用十二分黄柏煎汤送下。"宝钗不但没有否认周瑞家的“这就得三年的工夫”的结论,反而承认要是雨水那天不下雨还得再等,那就等于承认了周瑞家的所得出的结论。接着她又把剩下的配方和用法全说了,于是周瑞家的更加觉得不可思议。

周瑞家的听了笑道:“阿弥陀佛,真坑死人的事儿!等十年未必都这样巧的呢。”的确,一般人听了估计都会是这样的反应。一年之中,雨水刚好有雨、白露刚好有露、霜降刚好有霜、小雪刚好有雪的概率多大?所以周瑞家的觉得三年都不行,十年都未必可以。

而宝钗对此是怎么回答的?

宝钗道:“竟好,自他说了去后,一二年间可巧都得了,好容易配成一料。如今从南带至北,现在就埋在梨花树底下呢。”真的就有那么巧,不奇怪吗?最奇怪的是“一二年间”这个说法。上面明明分析了,最顺利的情况也得要三年啊,怎么可能“一二年间”就得了?一年肯定是不行的,根据宝钗自己的叙述,最少也得两年,因为她明明白白说了“次年春分”,而没有说“第三年雨水”,权当雨水、白露、霜降、小雪的收集都跟春分的研磨一样,同一年完成吧,那确实最快可以两年完成。

但如果是这样,刚刚周瑞家的说要三年的时候,她怎么没反驳?而且,也不能是“一二年间”,最少两年啊。

所以,宝钗这段叙述,给人的感觉就是,她似乎只是需要把一个高大上的“神秘和尚给我一个神秘方子”的故事说出来,类似于不久之后把金玉良姻的故事说出来那样,却忽略了打磨细节。也许是只顾按脑子里的本子说故事,所以没注意周瑞家的打岔内容?否则,她应该把本子里的“一二年间”改成“三四年间”,那就一点bug都没有了。

但这种忽略,至少对于我这种较真的读者来说就有点致命。因为这么奇幻的遭遇,这么奇特的方子,当事人一般不会印象不深刻。到底用了多久配成,没理由记不住吧?就算事情太顺利,顺利到没法让当事人有铭心刻骨的记忆,也不至于把最少三年记成逻辑上说不过去的“一二年间”啊。

另外还有个细节,宝钗在说这个故事的时候,一开始用的是“秃头和尚”的说法,后来又变成了“癞头和尚”。

周瑞家的又问道:“这药可有名子没有呢?”宝钗道:“有。这也是那癞头和尚说下的,叫作‘冷香丸’。”这在我看来也很令人生疑,像是讲故事没注意细节,一开始顺嘴说了“秃头和尚”,后来才想起应该说“癞头和尚”的感觉。

有人说秃头和尚就是癞头和尚,我不认同。秃头和癞头是完全不同的,正常的和尚哪个不秃头?不用多此一举去强调“秃头”,但癞头就不同了,这是一种比较明显的个人生理特征,就跟跛足道人的“跛足”一样。

秃头的和尚有的是,癞头的和尚少见;走路不瘸的道士有的是,跛足的道士少见。所以,癞头和尚和跛足道人是凭借独特的生理特征来标记自己不是凡俗中人的。一般人见到这种有特征的和尚和道士,自然也会印象深一些。

说白了,就是如果真的见过,而且还真的受其指点,有过一些奇妙的交集,通常是不会忘记的,尤其不会忘记“癞头”“跛足”这样的特征。

但如果其实没有真的见过,没有真的受其指点,而只是编一个故事的话,就有可能只记得故事里的人物是和尚,所以顺口说了“秃头”。后来想起正确的故事文本,才改成“癞头”。

因此,我对宝钗嘴里说出来的癞头和尚送她“冷香丸”配方的事是保有怀疑的。

反观黛玉,她从未说过“秃头和尚”,她说的就是“癞头和尚”,而且这和尚也没给她什么神仙方子,只是要她出家:

黛玉道:“我自来是如此,从会吃饮食时便吃药,到今日未断,请了多少名医修方配药,皆不见效。那一年我三岁时,听得说来了一个癞头和尚,说要化我去出家,我父母固是不从。……疯疯癫癫,说了这些不经之谈,也没人理他。如今还是吃人参养荣丸。”故事版本跟宝钗的很可以相互映照。都是什么名医都看不好的娘胎里带来的病,都是一个癞头和尚来提供解决方案。只是一个方案因为“疯疯癫癫”不被采纳,另一个方案不但被采纳了,而且执行过程中顺利得匪夷所思。

对照两个故事,能看出什么呢?我觉得不带感情和思考去看的话,很容易会得出这样的结论:

神秘的癞头和尚显然对宝钗更加关照。他提供给黛玉的方子是叫人出家,太残酷无情了;提供给宝钗的方子却是充满神仙仪式感的东西,而且本人还送了一包做引子的药末——其实我怀疑那些专跟十二这个数字死磕的东西都是噱头而已,真正有效的不过是这包药末,毕竟是神仙给的东西嘛。

但是,越是身份尊贵,一般越需要虚无缥缈的噱头和包装,仪式感一定要足。所以,宝钗的身份显得比黛玉尊贵?

癞头和尚不但给宝钗提供了这么有仪式感的方子,最神奇的是这方子还以人们难以相信的速度顺利配成了。这是不是暗示宝钗是天选之人,上天或者说神仙都在暗中帮她呢?

对比之下,黛玉没得到任何彰显身份尊贵的提示和帮助。居然叫她出家,叫她一辈子不见外姓亲友,这是暗示她身份低微,所以只值这样的待遇吧?而她的态度是觉得人家“疯疯癫癫”,对神仙很不敬呀,所以最后的下场是活该咯?

表面看就是这样。黛玉的故事,别人听了只会当无稽之谈,或者暗地为她被人劝说出家而耻笑她一下。而宝钗的故事太精致了,别人听了大概会肃然起敬,觉得眼前这姑娘不同寻常,所以才有这种神仙际遇。

这是不是宝钗一方所希望达到的效果和目的呢?(参见之前的相关问答:《<红楼梦>第七回中“冷香丸”的描述对薛宝钗的人设有何暗示?》)

问题是,当这样的故事从当事人嘴里说出来,而且又有些细节上的bug时,这效果就要打点折扣了。身价不凡,和自抬身价,毕竟是两个概念。

对了,在书里,黛玉的故事是一进贾府就说了的。后来宝钗才进了贾府。也就是说,不能排除一种可能:黛玉这个怪诞的“癞头和尚”神仙故事在贾府里已经传开了,宝钗那边才据此为蓝本,创造了另一个对应的“癞头和尚”神仙故事。

2.即使这件事为真,也只能说明黛玉属于天人落寞,宝钗拥有凡尘尊荣。当然,很多人不喜欢阴谋论,不认为宝钗的冷香丸配方和“金玉良姻”一样是编造的,那就权当一切都是真的吧。癞头和尚真的分别造访过林家和薛家,给了林黛玉和薛宝钗截然不同的建议。

那说明什么呢?真的说明宝钗的身份比黛玉尊贵,或者宝钗是神仙选定的获胜者吗?

我觉得那只是表象。

黛玉的命运必须坎坷,结局必须悲戚,这是她在警幻仙子面前挂号的还泪公案决定的。她要用一生眼泪偿还神瑛侍者,肯定不能和下凡后的贾宝玉双宿双栖,和美幸福地度过一生。所以,癞头和尚一阵见血地指出,她要避免一生注定的命运,只能从一开始就躲开——出家,避见外姓亲友。

这显然是不可能的,否则还泪公案无法执行了,这本书也不用写了。所以,癞头和尚的这番说辞,是说给读者听的,是预先埋下伏笔的意思。至于黛玉,她不过就是天上仙草下凡历劫一番,完了还得回去归案。这个过程注定是落寞的,但再落寞,她也是仙界中人。

这是黛玉真正的身份。或者说是作者心中黛玉的真正地位。

而宝钗呢,是不是神仙指定专门来为还泪公案演出反派配角的,不好说,毕竟一僧一道在甄士隐梦中讲述这桩公案时,一点也没有提到会有配套的神仙也一起下凡历劫,任务就是利用金玉良姻 *** 木石前盟、促成还泪公案。

如果说宝钗不是仙界安排好的还泪公案中的第三个角色,是不是意味着金玉良姻属于神仙另外安排的一件事, *** 于木石前盟?也不见得。如果是神仙另外安排的,为什么这么不伦不类,最后是徒有形式。“金玉”一个出家一个守寡,多么尴尬。

所以,最有可能的是,宝钗只是一个普通人,虽然有了“金玉良姻”这种高大上的包装,但毕竟是包装而已,不是真的被神仙眷顾安排。她能得到的,也就是这种形式上的高大上了,有身份上的尊荣,无实质性的幸福。

听起来很高贵的“金玉良姻”是这样,听起来很不凡的“冷香丸”也是这样。

相对于黛玉,宝钗就是凡间徒有其表的繁华而已。

以上是头条号“海阔天空诗酒花”的回答。欢迎在今日头条APP关注“海阔天空诗酒花”,图文、问答、视频,海阔天空随便聊。