易经算命婚姻配对-属相相配的婚姻会离婚吗

易经算命婚姻配对,属相相配的婚姻会离婚吗?

看到这个话题,我可真有发言权。我和老婆的结合,算命先生和老人下的定语是“虎遇蛇如刀截”属虎的一定不能娶属蛇的结婚。这两个属相是六害的,(属相有 *** ,三合,六冲,六害之说。)

有一种说法婚姻如鞋,合不合适只有自己知道!大部分人的理想婚姻就是 *** ,例如,

(男)虎配(女)猪,就是女要大男的三岁。古语“女大三抱金砖”。这应该是理想的婚姻,但是如果结婚时间一长。女的比男的大三岁,如果不注意保养,就会比男的要老。现在的社会“同苦难,同富更难”!离婚也是有可能的事!

还是说我们的婚姻吧,定婚之初。属闪婚,应该算是缘份吧!我应该感谢老父亲的先见之明!刚结婚父亲就交代我“事在人为,两人过日子主要是要忍让,人定能胜天”。

结婚二十年真如亲人们担心的一样,一直是战火不断,也闹了几次大仗,特别感谢岳父母,舅哥姐们的包容理解。如果换成别的家早就离婚了!这期中最主要就是经济问题和家务事。责任在我时常把亲情看在 *** 位,忽略老婆的感受!这也许和属相性格有关吧!属虎的人都任性,固执!

去年之今我经历了有生一来更大的经济危机。父母生病父亲病故孩子上学,搞的我是焦头烂额,是亲戚们的雪中送炭是我慢慢的脱离了困境!

过完春节来北京,隔离十四天。让我真正的一个人静下来,从新思考了家里的未来与我的未来,这十四天让我一下子醒悟过来。我在妻子面前就好像在显微镜下,缺点别想逃过!所以我有时也会恨之入骨!也曾想过离婚,幸好没钱,如果有钱可能还真离了。没钱的男人就是怂,没法呀!

真正的醒悟来自看过《道德经》与《易经》(都没看完),让我学会从反的方向考虑问题。如果我能在妻子的监督下改掉所有的缺点,是不是会越来越好。这样一想,我的气变成了感激!我也更理解了妻子的良苦用心。爱好经典的我,相信因果。我十分感谢祖上有德,让我娶到这样一个“监察御史”!不管未来是否会荣华富贵,我都会庆幸自己的幸运,虽然经历了长期的战争岁月。我都会感谢我的祖上,所有雪中送炭的亲人![祈祷][玫瑰]

中年男人无妻是什么感受?

表哥今年47岁,自从表嫂去世后,表哥已经单身19年了。他一个人将两个孩子抚养长大,19年里从未再婚。表哥长得不错,身高一米八三,大眼睛、高鼻梁,这些年对他有好感的姑娘有好几个。

她们不嫌弃表哥结过婚,也不嫌弃表哥带着两个孩子,但是表哥都坚定地拒绝了她们。起初,我以为表哥是为了让孩子安心才不肯再婚,后来表哥喝醉说了一件事,我才知道他为什么不再婚。

表哥和表嫂是朋友介绍认识的,表哥本科毕业,在一家公司做销售经理,表嫂开了一家服装店,自己当老板,两人很聊得来,不过表嫂迟迟没有答应表哥的表白。

两人认识一个多月后,表哥才知道表嫂有一个弟弟,由于弟弟出了一场车祸,失去了右腿,不能干重活,所以家里的经济来源,主要依靠表嫂和表嫂的父母。

表嫂的父母告诉她,她们年纪大了,每年赚的钱不多,所以以后表嫂的弟弟结婚时,买车买房都需要表嫂帮衬。

表嫂知道父母不容易,所以这些年赚的钱除了留点生活费,都给父母存着。

表嫂从来不觉得这样做有错,但是后来她交往了一个男朋友,男友觉得表嫂总是帮衬娘家人,属于典型的伏地魔,男友的父母也觉得表嫂有个累赘弟弟,以后会拖累他们的儿子,所以坚持让他和表嫂分手。

表嫂被男友的做法伤了心,她决定努力挣钱,给她弟弟买好车和房再结婚。所以表嫂辞了工作创业,她摆过地摊,卖过零食,后来转行做了服装,才慢慢赚了点钱。

表嫂以为表哥听到她给弟弟买车买房,也会觉得她有个累赘弟弟,但是表哥却说了一句:这些你一定过得很不容易吧?我相信你弟弟和 *** 妈看到你这么拼,肯定也会心疼的。以后咱们俩一起帮助你弟弟吧,我想替你分担一些压力。

表嫂诧异地问表哥:我们要是结婚了,婚后我还帮衬我弟弟,你不会有意见吗? *** 妈不会生气吗?

表哥淡定地说:有压力才有动力啊,虽然咱们会累一点,但是有弟弟总比没弟弟强啊,一家人就应该互帮互助。我爸妈都有好几个兄弟姐妹,他们经常帮衬过得不好的那一个,我相信他们肯定会理解的。

表哥追求表嫂的心很真诚,他把工资卡交给表嫂,还在朋友的公司做点 *** ,赚得钱都给表嫂。表哥说,他要努力攒钱,争取早点把表嫂娶进家门。

表哥家条件不错,舅舅妈妈做生意,表哥上大学时,家里就已经买好了房子和车,只是表哥不想结婚,所以一直拖到三十岁,才有了结婚的念头。

表哥和表嫂确认恋爱关系后,就将表嫂介绍给舅妈和家里的亲戚认识。舅妈发现表嫂勤快、善良、嘴巴很甜,打心眼里喜欢她。舅妈知道表嫂弟弟的事后,虽然有一点不舒服,但是看到她和表哥感情很好,那份不舒服并没有表现出来。

舅妈不是不讲理的人,她知道表哥娶了表嫂,以后的压力会大一些,但是她换位思考过,如果是她,她不可能对弟弟不管不问,所以表哥和表嫂结婚后,舅妈已经说服自己释怀了。

表嫂很贴心,舅舅和舅妈忙得时候没时间吃饭,她每天早起做好饭,盛到饭盒里让舅舅、舅妈带着,中午在锅里热一下就可以吃了,节省了做饭的时间。

舅舅每天要扛货,腰经常疼。表嫂知道后,就给舅舅买膏药、还学人家针灸,减轻舅舅的腰疼。

表嫂知道舅妈年轻时吃了很多的苦,她和舅舅为了省钱,从来没拍过婚纱照,就自己出钱,满足了舅妈穿婚纱的愿望。

表嫂很懂得搭配衣服,自从表嫂嫁到我们家,舅妈穿衣服的气质都提高了几个档次,家里也多了许多欢声笑语。

舅妈真心拿表嫂当女儿待,所以表嫂怀孕后,舅妈舍不得她劳累,让她把店关了,好好在家养胎,钱的事不用她 *** 心。

表嫂结婚四年里,生了两个孩子,一个女孩,一个男孩。别人家的婆婆是重男轻女,舅妈是重女轻男,舅妈觉得女孩子将来要嫁人,儿子一辈子都在自己身边,所以更想把宠爱都给女儿。

表嫂觉得舅 *** 很多婆婆都开明,所以两人相处地很融洽,出门在外,经常被人说成母女。

一家人沉浸在幸福的氛围中,谁也没想到,年轻乐观的表嫂竟然得了脑癌,舅舅和舅妈为了治好表嫂的病,去了许多大医院,手里攒了多年的积蓄都砸了进去,可惜表嫂还是不到三个月就去世了。

表嫂临走之前,拽着表哥的手,表哥知道,表嫂舍不得孩子,舍不得这个家。

表哥和表嫂结婚多年,吵架的次数屈指可数。在表哥心里,表嫂早就是他生命中的一部分了。

表嫂住院期间,表哥每天都陪在表嫂身边,他害怕表嫂离开她,做梦时都会担心地哭。

表嫂离世时,表哥从一百六十斤,瘦到了一百一十斤,整个人也无精打采,每天把自己关在房间里,翻着他和表嫂的合影。

表嫂去世时,大女儿4岁,小儿子2岁,大女儿经常问舅妈, *** 妈去哪了?为什么妈妈总是不回家?舅妈不想让孩子难过,谎称表嫂出门打工了,要很久才能回来。

舅妈担心表哥想不开,让我们有空就劝劝表哥,和表哥聊聊天。不过表哥心里接受不了表嫂去世,不管我们怎么劝,他都无法让自己不难过。

后来舅妈带两个孩子累病了,表哥知道不能这样下去,才慢慢振作起来。

表哥认为孩子们已经失去了母爱,他不想让孩子缺少父爱,所以考虑再三,辞了工作在老家盖了两间养殖场,和舅舅、舅妈一起创业。

这样大家都能在一起,孩子上学时,也不用担心没时间接送。

表哥对两个孩子很上心,闲暇时会给孩子折纸玩,每天睡前都会陪孩子看会书,给他们讲各种小故事。

后来两个孩子陆续上了小学,表哥的养殖场也有了起色,家里攒了些钱。

表哥知道表嫂最疼爱的就是她弟弟,所以表嫂去世后,表哥依然会帮衬她弟弟。表嫂的弟弟结婚时,买的房子离表哥家很近,这样表哥很忙的时候,表嫂的弟弟可以帮忙接送两个孩子,看管他们的学习。

表哥和舅舅、舅妈偶尔忙得没时间吃,表嫂的父母会做好饭给他们送去。虽然表嫂不在了,但是一家人并没有心生疏远,甚至过年的时候都在一起过。

表哥的大女儿上四年级时,家里人觉得表哥一个人带两个孩子太累,虽然表哥有父母帮衬,但是家里缺少女主人,总有些冷清。亲戚们也劝表哥再找一个,如果女方能对孩子们好,孩子们会更幸福。

不过家里人每次提议,都被表哥否决了。表哥觉得孩子们还小,接受不了他再婚,等到孩子大一点再说。他只想好好陪孩子,将孩子教育成才。

后来,表哥的大女儿初中毕业,家里人觉得表哥应该同意再婚了。表嫂的父母以为表哥不再婚是担心他们生气,也主动出面劝表哥再婚,不过表哥还是拒绝了。他说孩子正的读书的关键时期,再婚容易影响孩子的情绪和成绩。

舅妈这才知道,表哥压根不想再婚。

表哥做生意的这几年,没少和别人打交道。有的人觉得表哥有学问、有能力,长相也不错,会主动给表哥介绍亲事,有的人对表哥很有好感,也很喜欢表哥的两个孩子,不过表哥还是不同意再婚。

我曾问过表哥,他总是单身一个人,是不是太自私了?

舅舅和舅妈年纪大了,他们希望表哥再成一个家,有人心疼表哥,帮他分担,他们就不用总是为他担心了。如果表哥一直单身,他们怎么会安心呢?

表哥叹了口气,说道:其实这些年我也想过再婚,可是我每次有这个念头,就会想起你去世的表嫂。我忘不了她,我看到别人结婚,会想起她,看到熟悉的背影,也会想起她。我忘不了她,如果再婚了,这对人家不公平。既然不爱对方,就不该耽误对方的青春,不是吗?

表嫂去世19周年,表哥晚上一个人喝醉了。他絮絮叨叨说了很多,我才知道中年男人无妻,是什么感受。

自从表嫂去世后,表哥一个人拉扯两个孩子,虽然有父母帮衬,但是学习和生活上,主要是表哥在管。表哥发现教育孩子比养孩子还难,孩子到了叛逆期,不听话不爱学习,还总和他对着干。

他每次管不住孩子的时候,都会想起表嫂,如果表嫂在世,一定会安慰他,开解他,不让他生气。

自从表嫂去世,表哥又当爹又当妈,有时候他也会累,也想有个人陪在自己身边说说话。可是一想到两个孩子,表哥又打消了这个念头。表嫂临走前一直念叨两个孩子的名字,如果他没把孩子教育好,实在没有颜面在百年之后面对表嫂。

为了让孩子们健康成长,心无旁骛地学习,表哥只能委屈自己。

时间长了,看着孩子一天天长大,他有很强的成就感,再婚的念头也就淡了。表哥说,如果再婚,婚后妻子想要一个属于他们的孩子,他不想要怎么办?如果妻子也有孩子,做不到对孩子一视同仁怎么办?

再婚需要考虑的问题实在太多了,他想要纯粹的感情,既然这种感情不易找寻,干脆不要再婚。

我问表哥,难道他打算一辈子这样单身下去吗?表哥摇摇头,说他也不知道。也许以后孩子长大了,他遇到了合眼缘的人会再婚,如果遇不到,自己一个人过也没什么不好。他不用 *** 心太多事,一个人随心而活,也是一种幸福。

总得来说,中年男人无妻,肯定不如夫妻相伴更幸福。毕竟少来夫妻老来伴,缺少妻子的陪伴,还是会觉得孤独。

只是有的人学会与孤独相处,看得开了,觉得一个人的生活也很自在。有的人不喜欢孤独,所以中年后希望再婚,有人相伴左右。

每个人都有选择如何生活的权利,不管选择哪一种方式都没错。

余生很长,要学会好好自己、教育好孩子,孝敬父母,做好为人子为人父的本分,缘分来时,诚心接纳,缘分未到,也能活得坦然,无愧于心。

古代女性的贞洁观是如何诞生的?

贞 *** 观是一种针对女性的传统性观念,意指不失身,或在婚姻上从一而终的 *** 守,也叫贞节观。贞 *** 观是伴随两性关系的文明化进程而逐步产生的,在我国,贞 *** 观有一个漫长的发展过程。

原始的两性关系并不产生贞 *** 观

最初的母系氏族出于生理需要,两性关系是纯自然、不固定的,即“杂婚型”,是和野兽一样的杂乱 *** 关系,那时男女之间纯粹是发自本能,是基于种族延续和群体强大为目的的;而到了男权主义萌芽时期,基本上是距今大约二、三十万年的旧石器时代中期,也就是我们常说的伏羲氏时代,人类群体出现了以“血缘家庭”为基础单位的社会关系,这时的两性关系,在“血缘家庭”内部除了不同辈份之间不能发生以外,同辈之间的男女都可以发生两性关系,是典型的一群兄弟与他们的一群姐妹之间彼此都互为夫妻,是多对多、共夫共妻的关系,子女为“血缘家庭”所共有。这段时期,是没有贞 *** 观念的。随着人类生产力的发展和智慧增长,见识的增加,文字的出现等,人类的知识得到了记载和传承,人类逐步认识到了优生原则,两性关系也慢慢由“血缘家庭内婚”发展到“血缘家庭外婚”即“族外婚”。这个阶段人类社会仍保持着群婚的形态,但是限制却越来越多,氏族内一切血缘亲属间的婚姻都逐步地被禁止了,本氏族的男女都只能到其他氏族去求得妻子或丈夫,最终导致了“对偶婚”的出现。

先秦时期产生了朴素的贞 *** 观

“对偶婚”的出现以及向“一夫一妻”、“一夫多妻”制的转变是贞 *** 观产生的两个必要条件之一,另一个必要条件是父系氏族的产生。随着社会经济发展和社会分工的形成,男子在社会生产中的作用日益超过女子,逐渐居于主导地位,人类也自然而然的由母系氏族过度到了父系氏族,也就是男权社会。在男权社会里,男性凭借着自己经济上的地位,同时为了让自己的子女继承权的问题,就必然会导至“对偶婚”制变革为父权制的“一夫一妻”、“一夫多妻”制。相伴而生的,贞 *** 观也开始出现了。不过,这个时期的贞 *** 观是为了维系男性家长私有财产继承权的要求而产生的,特点是只对婚姻持续时期女性贞节提出要求,而对女性的童贞和寡妇再嫁无任何要求,因而还只是一种朴素的贞 *** 观。这种贞 *** 观一直陪伴人类走过夏、商、周,并持续到了春秋早期。

春秋战国时期,封建的贞 *** 观出现

春秋中后期,随着儒家礼教的产生,对两性关系也有了更多的要求,“发乎情,止乎礼”。其目的,就是提倡有节制的两性关系,因此,朴素的贞 *** 观念开始具备了“从一而终和童贞” 等原则,《周易·恒》:“妇人贞吉,从一而终也”,《仪礼·丧服》:“父者子之天也,夫者妻之天也。”但是这个时期贞 *** 观还未得到社会大众及统治阶级的认可,比如,春秋时期的史料中多有卿大夫娶再嫁女子为妻的事例,当时妇女改嫁之事颇多甚至存在着“人尽夫”的观念,郑国的公主夏姬,则先后三次成为王后、七次嫁给别人为夫人,在当时却鲜有人求全谴责。

秦汉时期,统治者开始推崇贞 *** 观

秦始皇统一中国后,可能是出于对母后朱姬与嫪毐行为艺术的影响,在社会风俗整治上十分重视妇女问题,反复强调妇女要守贞节,还采取措施大肆表彰贞女和节妇。据《史记》记载,巴蜀一位名叫清的寡妇,能守其业,用财自卫,不见侵犯,秦始皇以为贞妇而客之,为筑女怀清台,“怀清台”便成为后世“贞节牌坊”的雏形。而到了汉代,特别是西汉中期汉武帝提倡独尊儒术,对节 *** 观有了巨大的的推进。这个时期,出现了董仲舒提出的“三纲五常”,刘向编撰的《烈女传》,班固的《 *** 通义》,班昭以现身说法著成的《女诫》等各种宣传贞 *** 观的著作。而中国历史上 *** 次记载的因女子贞节得到官方表彰(汉宣帝)的记录,也发生在这个时候,此后,汉安帝、汉顺帝、汉桓帝也曾多次表彰贞节女子。但尽管秦汉时期重视褒扬贞节,但百姓大众的贞节观念还是十分淡薄,种种违背贞节的现象时有发生。

魏晋南北朝,因战乱导致贞 *** 观束缚力减弱

魏晋南北朝时战乱频仍,游牧民族文化与玄学及佛、道两教一道猛烈地冲击着汉代建立起来的儒家妇女贞节观,因而儒家贞节观的束缚力相对减弱。从宫廷到地方,普遍滋生及时行乐心理,世风乱杂,社会中各个不同层次的女子,从后妃公主到官宦平民百姓女子,贞节观念都十分淡薄。因此,无论统治阶层还是有名望的学者,都对贞节观念提出肃严之策,提倡诏旌门闾。如北齐时的《羊烈家传》说,一门女子不许再醮。女子寡居且无子的,均出家为尼。晋书《列女传•跋》说:“盖女人之德虽在于温柔,立节垂名咸资于贞烈。”但是,在实际生活中,贞节这一枷锁对于他们来说还没构成极大的限制或禁锢,妇女改嫁,男女私通的现象相当普遍,比如魏文帝的甄皇后“建中袁诏为中子熙纳之”;东晋简文帝郑太后“先适渤海田氏生一男而寡”;北周宣帝尉迟皇后“初适祀国公亮子西阳公温”。魏晋南北朝时期尽管在贞节观念上比前代保守,但对贞女节妇的约制却并不苛严。

隋唐时代,妇女再嫁巳经受到约束

隋唐时期是我国封建社会大发展的时期,也是我国历史上伦理发展的一个重要阶段。虽然初唐以来,皇室家族不拿贞 *** 当回事, *** 、 *** 之事不绝于史书,但唐代女性,特别是广大下层社会妇女,她们较少受胡风影响,更多地秉承了传统儒家贞节观。这一时期涌现出一大批女教著作,如唐朝太宗长孙皇后的《女则》,陈逸夫人郑氏写的《女孝经》,宋若华的《女论语》等,进一步宣传女子的贞节,据说凌烟阁二十四功臣排行第五的房玄龄有一次身染重病,嘱托自己的夫人在自己死后改嫁,没想到房夫人当即拿出剪刀,一把将剪刀捅进自己的左眼以明心志。唐朝中期开始,皇帝也开始提倡贞节,并通过政令限制妇女再嫁。唐穆宗时,襄阳公主 *** 事败,便被“幽禁于宫中”。唐宣宗也曾下诏说:“夫妇,教化之端。其公主、县主有子而寡,不得复嫁”,而唐前期公主改嫁之风到唐玄宗以后就被禁止。翻检《新唐书》可以发现,自代宗以后,诸帝公主有一百一十二人,没有再嫁的了。公主如此,百姓自不待言,这说明,唐后期开始注重贞节,妇女再嫁巳经受到约束。

宋代的贞节观还是比较宽泛

宋朝时期,以程颢、程颐、朱熹为主要代表的程朱理学诞生了,程朱理学脱胎于儒家学说,提倡男尊女卑的人伦等级将贞节观念发展得更为具体,苛刻,把对妇女的拘束推向了极致。这一时期,产生了“饿死事极小,失节事极大”这种将贞节提到高于女性生命的地步,成为后世约束妇女的“千载名言”;也产生了“存天理,灭人欲”的著名命题。但是,理学在宋代还没有取得独尊地位,观念理论上的倡导到社会民众的接受也要有一个过程,因而北宋至南宋中期,理学贞节观念对社会风尚影响还不很大,妇女再嫁仍具有普遍性,比如范仲淹的母亲就曾再嫁,他毫不以母亲再嫁为耻;而王安石的贞节观念是很宽容的,他当儿子在时,就把媳妇改嫁了。

明清时期,是奖励贞节最力的时代

宋 *** 学在明代得以发扬光大,明太祖朱元璋鉴于元朝统治丧治早亡的教训,以“敦教化”为急务,崇尚理学。因此,“饿死事极小,失节事极大”的理学贞节观便逐渐成为约束女子行为的社会风俗。洪武元年,明太祖曾下过一个诏令:民间寡妇,三十以前夫亡守制,五十以后不改节者,旌表门闾,除免本家差役。这个诏令的下达,社会上一时守节风盛,空前绝后,而节妇烈女的人数也越来越多,《二十四史》中的妇女以及《列女传》等书中得以记名列传的妇女,《宋史》五十五人;《唐书》五十四人;《元史》达一百八十七人。而清朝人撰写的《明史》中,所记载的节烈妇女竟“不下万余人”,择其中更优胜者,也还有三百零八人。同时,明朝对童贞也格外重视,同时也产生了新婚之夜“验红”的传统以及“稳婆”这个职业。

到了清代,贞节观念空前恶化。《大清会典》规定:“三十岁以前守寡,至五十岁不改节者称节妇;殉家之难或拒奸致死者称烈妇、烈女;未婚夫死,闻讯自尽或哭声往夫家守节者,称贞女。” 在清朝,女子遇上火灾或水灾,因不能抛头露面,有失闺训,只得固居内室活活烧死;如果恰逢被男子救起,而自己的手足、身体碰触过男子的手或身体了,或是与男子同坐一条船,也被看作有损贞节,有的妇女宁愿再赴水火而死。有清一朝,“男女之大防”甚严,倡导贞女节妇为社会普遍信条,一座座贞节牌坊标立,不知有多少善良青春女子被绞杀于“贞节”名下。仅在福建,“闽南十三县明清两代守节的女性,明代三百零七人,清代六百三十三人。”清代节烈意识之浓厚,节烈行为之普遍,可见一斑。

搞了半天,我们现在社会上的“贞 *** 观”,“ *** 情节”多是受明清所累呀!

如何看待算命这种行为?

如何看待这个问题呢?反正现在大多数人都不正眼看,但暗地里还是比较热衷的,我只是说了一个事实而已。当然官方是不可能提倡的,为什么呢?你看一下墨子的观点就知道了!

今虽毋在乎王公大人,蒉若信有命而致行之,则必怠乎听狱治政矣,卿大夫必怠乎治官府矣,农夫必怠乎耕稼树艺矣,妇人必怠乎纺绩织纴矣。王公大人怠乎听狱治政,卿大夫怠乎治官府,则我以为天下必乱矣;农夫怠乎耕稼树艺,妇人怠乎纺绩织纴,则我以为天下衣食之财,将必不足矣。《墨子·非命下》

这是啥意思呢?其核心的意思就是怕大家都信命,听从命运的安排,官员怠政,人民怠业,就是怕一群懒官懒民不好管理。

那么怎么看待算命呢?首先你得知道什么是命?一般来讲,算命指的是八字算命,当然还有其他各种算命的 *** ,不管如何,按照人的出生年月日时辰所形成的八字算命最为盛行,这种发端于东汉、成型于盛唐、完成于明清的算命模型,在古代社会生活中起到了非常重要的作用。通过这种方式算命,能够满足人的什么需求呢?富贵贫贱、吉凶祸福、死生寿夭、甚至官名利禄……

自古以来,人们最关心的莫过于升官发财,所以按照这一套 *** 是可以看出一个人的这些信息的,孔子的弟子子夏就曾说过,死生有命、富贵在天。《论语·颜渊》

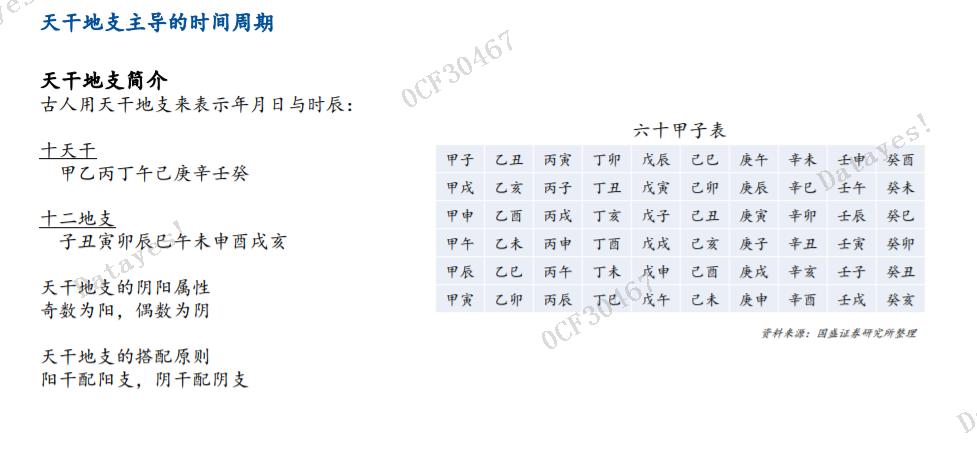

但是不可否认的这一套理论的基础是星占学,也就是古代天文学种的观星,还有自然的实物本体。不管其技法上使用的天干地支、阴阳五行学说、历法时令等都是百姓日用而不知的现象,但是命理学(算命)研究的对象是人,而不是神,这一点是难能可贵的。

阴阳讲的是对立统一的关系,比如白天黑夜,阳男阴女等,这是一个整体的哲学范畴,五行学说种的金木水火土,是古人根据观星以及对应自然中的实物形成的生克制化之理,比如木生火,古人就是钻木取火的,你能说他错吗?再者水克火,即使到现在,消防灭火大部分还是用水,你又能说他错吗?五行与干支的关系,比如甲乙东方木,……立春、春分……月建,正月建寅……这些都是现在仍在沿用的东西,你说准不准?

那么什么是算命的表现形式呢?也就是什么是算命的基本模型呢?就像数学一样,要有一个方程式才能解题,化学需要方程式才能体现化学过程一样。算命他也是有相对固定的模型的,这就是八字,八字实际上就是一个人的出生年月日时辰用干支纪年的 *** 进行排列的组合,什么意思呢?比如今年是庚子年,今年出生的人,年的干支就是庚子,这就两个字了,同理月也有干支,日也有干支、时辰也有干支……

至于你说准不准,这个在于人,而不在于其理论本身,为什么有的人能算得准,有的人算不准呢?这就是个人的能力和水平问题了,就算是今天所谓的科学,也不是人人都能当科学家的,也不是人人都能考试满分的。还有一种千万别说预测就是迷信,天气预报本身就是一种预测,也有不准的时候,那为啥不称之为迷信呢?只是先入为主而已。还有一种就是硬刚,啥意思呢?相信大家都在神话小说了听过泾海龙王的故事,人家说午时三刻下这么多雨,他为了证明别人不准找别人麻烦,最后给自己惹上了 *** 烦。

算命,不管你怎么看,它始终都是一种文化现象,能一定程度上解决问题,但是企图通过算命达到不劳而获成为暴发户的想法不可取,即使有,相信算命师傅也不会白白给你,你又不是他儿子,他宁愿告诉你错的,也不会助你一夜富贵的,说白了天下没有免费的午餐,凭什么收你那一点钱就让你成为人上之人呢?还有很多人期望免费算命的,要是不给你算吧,就说人家装,啥也不会就只会装,这种和整天想天上掉馅饼有什么区别?从来没有人说过算命或者风水师傅是免费做善事的吧?虽然做善事,但从来不会有免费的,这是规矩!

这么说,可能很多人不接受,但这就是人的自私的地方,算命的师傅也是人。当然,当今世界,真正读书的人本来就少了,在街头街尾摆摊算命的,有几个真才实学,自己掰手指都可以知道,但问题是有骗子在,这个世界就没有高人了吗?

还是那句话,其真无人耶?其真不识人也!!!

妇好在甲骨文里有大量记录?

在人们的印象中,从古至今在战场上领兵打仗基本都是男人的事,战场上似乎和女子不太沾边。即便出现女子带兵打仗,也是少数。然而在这少数的女子当中大部分还是虚构的,如花木兰、杨家女将等。然而1976年在河南安阳的殷墟遗址中发现的一座商代贵族墓葬,打破了人们固有的观念。

这是一座完全没有被盗掘过的商代贵族墓葬,该墓共出土随葬物品1928件,其中青铜器440多件,玉器590多件,骨器560多件。此外还有石器、象牙制品、陶器以及6000多枚贝壳。在出土的10000多片甲骨卜辞中,有200多片卜辞中都提到了妇好这个人。妇好是谁,为什么能够在商朝的历史上留有如此多的遗存?从专家学者对这些甲骨卜辞的研究得知,妇好是殷商时期商王武丁的妻子。甲骨卜辞表明,商王武丁时期,在对周边方国、部族的一系列战争中,妇好多次受命代商王征集兵员,屡任军将征战沙场。曾统兵1.3万人攻羌方,俘获大批羌人,成为商王武丁时期一次征战率兵最多的将领。妇好还参加并指挥对土方、巴方、夷方等重大作战,著名将领沚、侯告等常在其麾下。对巴方作战中,率领沚布阵设伏,断巴方军退路,待武丁自东面击溃巴方军,将其驱入伏地,予以歼灭。这是中国战争史上记载最早的伏击战。妇好不但为商王朝拓展疆土立下汗马功劳,她还经常受命主持祭天、祭先祖、祭神泉等各类祭典,又任占卜之官。据甲骨卜辞记载,妇好在三十余岁去世,这在殷商时期不算早逝,但是相对于在位59年的商王武丁来说,似乎算是过早逝去了。妇好只是商王武丁60多位妻子中的一位,但其地位却是更高的。死后庙号为“辛”,生活于公元前13世纪后半叶武丁重整商王朝时期。从现有的考古以及文献来看,可以说妇好是我国历史记录中最早的女政治家和军事家,是中国历史上 *** 个有据可查的女将军。然而就是这样一位杰出的巾帼英雄,除了殷商甲骨文外,在后世的所有史籍之中没有任何记载。要弄清楚这个问题,还得从商周时期女子社会地位变迁说起。禹终结了禅让制,确立了宗法制。宗法制源于原始社会后期的父权家长制。随着社会发展,漫长的原始母系氏族社会逐渐被父系氏族社会取代,并最终确立了父权在家庭中的统治地位,太古先民“知母不知父”的历史终于画上了句号。可以说,宗法制确立于夏朝,发展于商朝,完备于周朝,影响于后来的各个封建王朝。虽然夏商时期已经实行宗法制,但是母系社会的余威还是存在的,从这一时期女子的社会地位就能看出来。在殷商时期,妇女积极地参与国家的社会生活,占据国家重要的地位。先秦时期,“国之大事,在祀与戎”,也就是说先秦以前,国家的 *** ,就是祭祀和军事。殷商时期的女子,不但可以参与祭祀,还可以参与朝政,领兵打仗。这足以说明殷商时期女子的社会地位还是非常高的。宗法制的核心是嫡长继承制,但是殷商时期却没有遵循这一点,而是流行兄终弟及制,这或许就是母系社会余威所产生的效应,因为兄弟为同母所生,而父子却各有其母,从母系的关系看,兄弟之间的关系比父子之间更亲近,所以王位的传承由兄而弟,这是母权社会遗留的表现。尽管殷商在祖甲改制后传承已父子为主,但并没有严格的嫡长子继承制。其实即使周王朝分封殷商遗族的宋国,也照样保留兄终弟及的制度。这说明宗法制在殷商时期的约束力没有那么大,而母权在当时社会还有一定的影响力。先秦时期国之大事无外乎就是祭祀和军事。所以女子在祭祀中的参与程度也决定着女子的社会地位。殷商时期的女子基本都是单独墓葬,夫妻合葬现象虽有但极少见。从商周时期青铜器以及金文判断,商代晚期的女子受祭和致祭的次数还是比较多的,而且女子在祭祀中具有某种程度上的 *** 受祭权和致祭权。这一时期可谓是中国古代女子地位的巅峰时期。当然,此时的女子社会地位稍高也只是相对后世的女子来说,与同时期的男子相比,仍然相去甚远。只要看看殷商晚期数以千计的为男子祖先所用的祭器,就能说明这一问题。殷商时期的女子也可以有自己的封地,比如妇好并不和商王武丁住在一起,而是经常待在自己的封地里。有自己的封地和财产。这在当时似乎是个普遍的现象,商王武丁的另外一位妻子妇妌,也曾多次率师远征,同时为武丁管理农业和内政。她被封在井方,也就是如今的河北邢台。这也说明殷商时期女子社会地位普遍较高,这种现象在后来的中国历史上再也没有出现过。西周时期的分封制度,先后多次按照传统血缘关系和功劳大小,分封诸侯,将土地城邑赐予弟兄和功臣及子孙,但未曾给女子。这和殷商时期的女子社会地位形成鲜明的反差。这也从根本上决定了西周以后女子只能依附于男子。周灭商后,女子的社会地位出现了变化。专家学者通过对商周时期的金文资料的分析研究表明,西周时期的女子社会地位是逐渐被削弱的。从西周早期开始,女子已经不能染指乐器和高级礼器,官方祭祀中再也不把女子作为单独受祭对象,但因为此时还有大量的殷商遗民,她们仍然在自觉不自觉地维持着殷商文化制度,这一时期的女子在一定程度上还保留着单独的受祭和致祭权利。西周中期礼制改革以后,宗法制度和礼制都比西周初期趋于完善。这一时期女子的单独受祭权和致祭权被严重剥夺,她们更多地是依附男子去受祭或致祭,即所谓的“附祭”。西周开始,夫妻合葬也逐渐取代了殷商时期女子单独墓葬。西周时期更高统治者周天子的王后一般来自外族,出于联姻会为王后带来相应的政治地位。从西周的金文可以清楚地看出,当时的女子,即便贵为天子王后,也仅以 *** 的姓或官职、爵位加上父亲的姓以为名。如西周铜器铭文多次提到的“王姜”,前面那个王字表明她是周天子的妻子,即王后;后面那个“姜”是她父亲的姓,表明是“姜”姓国家嫁过来的女子,她自己的名字却没有。周天子王后的称谓如此,周代的诸侯、贵族、大臣等等的配偶之称谓也基本这样。从西周晚期到春秋战国时期,此时虽然礼乐制度和宗法制度都开始逐渐趋于瓦解,但女子的社会地位已经不可挽回,甚至随着农耕文明的成熟而进一步逐渐下降。女子社会地位的下降有利于巩固和加强男子在社会生活中的主导地位,对中国古代 *** 制度的形成和发展起到了推波助澜的作用。西周以来女子社会地位下降的原因是周代的礼仪制度的严酷制约。西周时期形成了“天子建国,诸侯立家,卿置侧室”等级森严的宗法制,周天子是天下的大宗,诸侯是一国之大宗,卿大夫在封地内史大宗,大宗与小宗等级严格,宗法制的核心是嫡长子继承制。这样西周自上而下形成了一套完善的以男性为核心的管理机制,男性成为国家“主干”,而女子只能是依附于这些男子,没有了 *** 的地位,为了彰显“男权至上”的男子“主干”地位,开始对妇女参与社会活动刻意加以掩饰。西周的宗法制和周礼制度,就是要确立父系家长制度,母权制的遗留要被彻底清除。对于妇好这样的女性英雄人物,和当时统治阶层所宣扬的价值观背道而驰。作为导向社会价值的统治者,怎么可能让妇好这样的女子形象出现在世人面前?所以只能逐渐抹去她在历史上的痕迹。中国传统文化中占主导地位的是儒家文化,而儒家文化的创始人是“述而不作,信而好古”、崇拜周公、笃信周礼的孔子。孔老夫子对于女子的观点在《论语》中有相当多的论述,这里不多说。从西周开始,女子生活在男子的掌握之下。这种现象一直延续了将近三千年,到了辛亥革命前后仍然盛行。关于后世史籍中没有妇好的任何记载这一点,我认为是周王朝为了维系父权制度的权威,宣扬男权至上的价值观,刻意抹去了关于妇好以及类似女英雄人物的历史信息。这样的现象在世界史中也非常普遍,在古埃及史中,包括哈谢普苏与图坦卡门这两个法老,同样在史籍中也记载甚少,尤其是图坦卡门,几乎没什麼记载,同样是被后世抹煞掉的例子。太史公司马迁著书《史记》的态度是非常严谨的,由于西周以来统治阶级刻意抹去妇好的信息,不留任何痕迹。我想司马迁可能确实对妇好的史料一无所知,知道了他肯定会写,“天下遗文古事,莫不毕集于太史公”。其实,不但《史记》没有关于妇好的记载,比《史记》更早的《竹书纪年》、《春秋》、《尚书》、《左传》等史籍中也没有关于妇好的记载。只能说妇好作为女子,在西周以来,男权至上的主流价值观中是被排斥的,所以她印记留在了她那个年代的甲骨卜辞中,而被刻意“消失”在了后世的史料典籍之中。