测字算命书籍-你有过让算命先生极度尴尬的经历吗

测字算命书籍,你有过让算命先生极度尴尬的经历吗?

在我们城里,有个算命先很出名。他姓吴,人们都称他吴大师。他收费很高,算一次100元。但城里人,农村人,外地人,去找他算命的,据说每天都不下于5人。

我老伴本来都很相信命运,经三朋四友一吹,她对吴大师更是相信得很。

上前年,儿子交了女朋友。老伴想方设法,暗地里搞到了儿子女友的出生年月及日时,偷偷去找吴大师给儿子及女友分别算了一命。

老婆欢天喜地回到家里,迫不及待地私下告诉我:儿子女友的命很好,是个旺夫命,一生不愁吃穿,45后要挣大钱。儿子的命却一般,一生虽不缺吃少穿,但挣不了大钱,靠老婆享福。他俩的八字合得很好,两人定会白头偕老,未来家庭有大福大贵的机会,子女必将胜过他们,更有出息。

我劝老伴别信这些,好好对待儿子及其女朋友才是我们的本分。老伴则不以为然,认为吴大师算得很准。儿子女友是医生,现在收入都不错。再过10多年,也就是她45岁的时候,她应该评上了主任医师职称,那收入不是很高了,挣大钱了吗?再说,儿子为了女友,辞掉了好工作,现在的收入还不及女朋友多,将来也不太可能。这不是算得很准吗?现在开药店的都很发财。假如今后他们也开个药店,靠未来儿媳开处方卖药,不就是要发大则的机会吗?

老伴越想心里越美,到处宣传吴大师算命很准。对未来儿媳,更是宠爱有佳,视如己出。

当老伴一直还沉浸在吴大师的话中时,今去年12月20日,儿子跟儿媳扯了结婚证刚好半年,还未办喜酒就离婚了。

老伴不敢相信这个事实。思来想去,只怪前儿媳妇的生辰八字没搞准确,并不怪吴大师算得不准。

前不久,儿子要到广东去创业。老伴不听劝阻,非要又去找吴大师算算儿子的出行日期和方向。

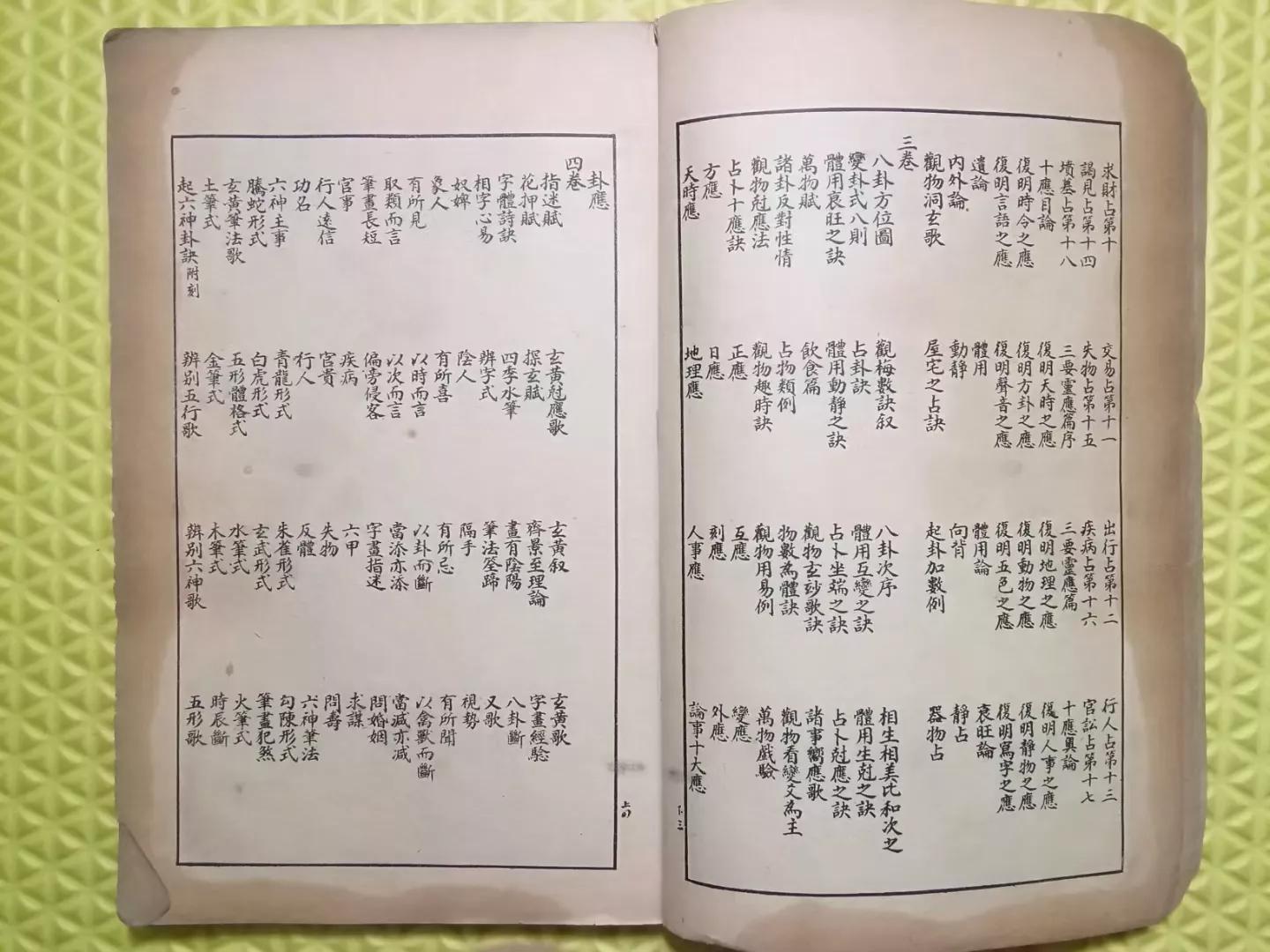

我搬了新买的家具,没来得及换掉弄脏的衣服,就陪老伴去了吴大师家里。我观察了吴大师工作室的布置,墙壁上挂满了锦旗,书桌上摆了几本手抄本,还有一些算命用的纸笔……怎么也说服不了自己,相信吴大师是个很神的算命先生。

于是,我抢在老伴前面,请吴大师先给我算算命。我报了自己的出生年月及日时候,吴大师一边在纸上写写划划,一边偷偷观察我。大约过了10分钟,吴大师对我说:

你小时多灾多病,家里又很贫穷,所以身体很不好……

没等吴大师说完,老伴就得意的用眼神示意我,算得多准!我赶紧示意老伴注意自己的表情。

吴大师在继续说:你读书很调皮,家里又穷,从八字上来看不占文才,你应该连小学都没读毕业……

正在这时,我以前教过的一个学生进来了,吃惊地喊到:“老师,你也相信算命啦?!”

我马上“嗯——嗯”应到,并示意他不要叫我。

吴大师很警觉,马上停止算命。惊讶地问我:“你是老师?!”

我学生抢先回答:“他是一个很有名的中学老师,是我的老师。”

吴大师站起身,走到我身边,双手握住我的手说:对不起,对不起!我不给你算了。你的出生时侯报得不准,没法算,没法算!

我看了看老伴,老伴很失落,只得一脸苦笑跟着我离开了吴大师。

这就是我让算命先极度尴尬的经历。

中国古代说的三教九流是什么?

三教

三教指三大传统宗教——儒教、佛教(释教)、道教。

儒教

儒教又称“孔教”“圣教”(儒教不等于儒学)。以“仁”为更高信仰,以“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”为终极目标。

后为和崇尚黄老列庄等道家思想的道教区分,从南北朝开始叫做儒教又被称作圣教,跟印度佛教、中国道教并称为三教。“儒教是中华民族土生土长的宗教”,儒教是礼乐文明的代表,上古宗教的直接继承者。

“儒教是中华民族特有的传统宗教,历代王朝都以儒教为国教,孔子为教主。……儒教利用政教结合的优势得以成为国教,儒教的神权与皇权融为一体,不可分割,相得益彰。”

佛教(释教)

释教是世界三大宗教之一,指东汉时由印度传入我国的佛教。佛,意思是“觉者”。佛又称如来、应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、世尊。

佛教重视人类心灵和道德的进步和觉悟。佛教信徒修习佛教的目的即在于依照释迦牟尼所悟到的修行 *** ,发现生命和宇宙的真相,最终超越生死和苦、断尽一切烦恼。

道教

道教是产生于中国的传统宗教,是把古代的神仙思想、道家学说、鬼神祭祀以及占卜、谶纬、符箓、禁咒等综合文化产物。道教以“道”为更高信仰,以神仙信仰为核心内容,以诸多方术为修炼途径,以得道成仙、长生不老、与道合一为终极目标,相信修道者能够幸福快乐、长生久视。

九流

所谓的九流,实际上是指‘上中下’三等。三教之中三等人;自然三三得九。

至于上中下九流之说,则是源于《七略》。此中将天下学说分为九流十家。

在《七略》分别指:儒家、道家、墨家、法家、名家、杂家、农家、纵横家、阴阳家。九流十家,是九流以外加上小说家。

之所以以‘流’来形容,实际上是以社会形式比喻为水。无论是山河变换,还是水脉分流,水却一直遵守自然规律的同时,依然展现自己的意志思想。而小说家,却往往要以迎合读者为首。

19岁适合读易经道德经吗?

你爱读就读,不想读就不读,全在你自已。

但是,读的懂与读不懂也全在你“文字功底”特别是古文功底,当然现代有译成白化文的读本。你的理解能力也是读的懂与读不懂最重要的因素。

比如,《易经》丶“《道德经》”都有“白话文泽本”,但是即使是“白话文泽本”恐怕你还是“不懂”,比如《易经》。如有人用《易经》的卦符丶卦象来测字丶算命丶预测未来那就是“糊扯犊子”;把“一”阳符丶“_ _”阴符说成是中国人发明了“计算机”的“二进制”更是生拉硬套,往自已脸上贴金。

如果你带着这种心理去读,不仅读不懂更会把你引入“迷信”的歧途,这就有害而无益。

实际,《易经》与《道德经》都带有朴素唯物主义观和辩证法思想,是中国远古社会,中国人认知自然丶人和人类社会的初期认识的“总结”。《易经》成书更早,是“西周”之前的实践和认识的总结。是讲“自然丶人和人的思想”变化(自然世界和人发展变化的基本观点和看法,易者变也)的书。莫要想从中发现啥“自然秘密”学到啥“莲花宝典”式的“武功”或具有“鲁班”一样的“神技”。这是不可能的痴心妄想,这样去读只会越读越傻。

《道德经》成书于“西周”未期丶战国初期由“老子”所著,同样是一部关于“自然丶人和社会”的具有朴素唯物主义哲学观和辩证法的书。书的成书时间比《易经》晚,但比《易经》更进一步丶更深入全面些,里面更多是对人和社会的认识,有了自己的“政治立场”和“政治理想”如“小国寡民”丶“不为天下先”丶“无为而治”等给统治者开的“治国方略”。

今天,有了更全面丶更深入丶更细致丶更科学的“现代哲学”,特别是“马克思主义”的“辨证唯物主义哲学”也更易理解和更适合现代人学习和掌握。而且,学习现代哲学,有很多理论丶观点都会对比引述丶比喻其古代朴素哲学观,帮助你学习理解“哲学理论”。比如,“物质的客观性丶真实性”认识和《易经》丶《道德经》对物质世界的“客观性”丶“真实性”认知是一致的,并不存在本质不同。而“辩证唯物主义”对事物发展的一般变化性和趋势的认识也是基本一致的。只是《易经》更神秘些、不可控些,带有“神秘”和“迷信”色彩,所谓信者有丶不信者无,所谓天人合一丶所谓不可“重复”等等错误认知。

而现代哲学思想,其理论丶观点讲的清楚丶明白丶易于理解更切合生活实际。其对事物发展变化的趋势更有清楚丶明白丶确定的认识和把握,是对客观事物现像和本质及其规律性的科学认识和准确把握,而不是靠“卦卜”丶“抽签”丶“看风水”式赌运和靠超自然“神秘力量”等等。

当然,你爱读就去读罢,用你这一生的宝贵时间去钻研吧,看能不能读出个“子丑寅卯”来,成就个“牛顿”丶“爱因斯坦”个人物出来,也为咱中国人“掌脸”。不过,我真诚地告诉你,咱有些中国人在你之前读《易经》巳前仆后继研读了数千年,至今除了自称的“易学大师”如“张吾本”之流以及街头丶巷尾丶地下通道摆个摊子给人“看像丶算命”混饭吃的先生丶修坟造屋的“风水大师”外,可就是没读出“牛顿”丶“爱因斯坦”等科学家来。而中国人最有成就的“科学家”丶“政治家”如“钱学森”丶“华罗庚”丶“邓家先”等科学家可都是“西洋科技”培养出的人才,而不是《易经》,伟人丶政治家如“ *** ”丶“黄兴”丶“宋教仁”等等也都是接受西方新科学丶新思想和新文化的结果。

好了,说这么多,不知道“头条”观点如何,你是否看不看得到俺的回答。

为什么有些人要学习易经?

《易经》是最古老的书,是中国人文文化的基础。在《四库全书》、《十三经注疏》、《古今图书集成》、《四书五经》等文化知识宝典中,首经,都是《周易》,所以说它位于“群经之首”、为“文化之源”。

笔者从易经系辞传中了解到,传说我国远古时代伏羲氏,仰观天文,俯察地理,观察鸟兽纹理、人与动物生活习性、人与万物生长发展规律,近取诸身、远取诸物而作八卦。以八卦代表八种自然现象,又以八种自然现象概括宇宙万物,八卦两两相重,组合出64卦,对应64种自然现象及人间处境384种。虽然始于符号 *** 没有文字,但却是上古时代通天彻地、中通人与万物之情的庞大的信息 *** 。后由周文王及其子作卦辞和爻辞,春秋末期由孔子及其弟子作传。由此可知,《易经》是由“伏羲氏、周文王和孔子”三位古代圣人合作成果,我们称之为“易经三圣”。

众所周知,古人经过全方位、长期、细致观察,分析、归纳、总结出天、地、人、事、物发生、发展规律,漫长的实践运用过程中验证、修订,才成就了《易经》这部巨著。所以说,易经来源于生活,是一部具有普遍指导意义的、包罗万象的百科全书,易经不是迷信,是无价之宝。我们研习易经,不是搞迷信,是在学知识,运用《易经》搞预测,就像解数学题,运用古人给的定理定律,就能解开人生奥秘。《易经》基本内容是“象、数、理、占”。包括两大 *** :“象数”和“义理”。象数,即根据卦象与数字的搭配,经特定运算程序占卦,义理,是由观察自然现象的变化,体验做人、做事的道理,教我们如何趋吉避凶,此时强调的是德行、能力与智慧。“象”就是卦所代表的具体形象,看到卦就知道它预示的人事物形象特点。如同看到建筑设计图,就知道了建筑物的形象。因“易经”是以“卦”的形式表述其思想,而“卦”又是以“象”的形式为表述方式。

上海滩大佬黄金荣收养2米5巨人后?

黄金荣打广告的水平有多高?两米五!

他曾经不过是一个小 *** 小 *** ,骗点小钱,收点保护费,因缘际会成了法租界的一个华捕,又凭着自己的小聪明爬成了华探头头,手底下确有几分能耐。

他也不只是一个小小的华探,在林桂生的帮助下,他利用手里的职权为自己挣下了一份家当,让他成了上海滩上的风云人物。

不过,他赚的钱是“黑钱”,即所谓的黑心钱,靠的便是黄、赌、毒,特别是毒,更是让他赚的盆满钵满。

所以,黄金荣这个人虽然在黑道上、在小混混小 *** 眼里是声名斐然,可是在多数人心中却是声名狼籍。

当然了,他也不全是不爱惜名声的人,所以他即便贪财,也会花点小钱买点好名声,比如冬日里买棉衣送给穷人,又比如搭个粥棚施施粥,你们没衣穿没饭吃?我黄金荣黄善人送你们一份温饱!

这办法被用了几千年,可谓是屡试不爽,黄金荣只要拔一毛便可买到好名声,所以自然乐意为之。

近代中国世道乱,一个人别说想活得好了,即便只是简单地活下去也不是什么容易的事——

人称“狗肉将军”的张宗昌,他小时候家里穷得揭不开锅了,他娘冒着寒风去要饭,可饭没要到,自己反倒冷得饿得晕倒在了路边,结果被一个单身汉救了后,死活赖在这单身汉家里不肯走了,给他当了媳妇,只为了能够吃一口饭。

再说说曾经和黄金荣齐名的杜月笙,杜月笙小时候家里也穷, *** 经营了一个小米店,可是乱世里生意不好做,所以 *** 也没有发家致富,生活过得拮据。他娘又在生下他妹妹后一口气没喘上来,撒手人寰了, *** 自觉一人养不活一儿一女,叹叹气咬咬牙,将他妹妹送人了。

所以,想在乱世里活着,对不少人来说确实很难很难。

当时,又年年、处处是战乱,军阀打架、国家打战,受伤的也终究是手里没权没势没钱的小老百姓,为了生活,他们能怎么办?

运气好的能够背井离乡讨口饭吃,运气不好的怕也只能去阎罗殿里蹭饭吃了。

黄金荣也是小民爬上来的,对于这样的人,或许多多少少也有一丝一毫的恻隐之心,当然,说到底也是为了花钱买名声,所以,他搭起了粥棚,让人吆喝了起来。

黄老板送温饱,不管能不能温,能不能饱,喝一口稀饭也总好过什么也没的吃!

于是,黄金荣的善事干的是如火如荼,讨口稀饭吃的人也绵延不知多少。

人多了,事难免也会多。

这不,黄金荣的粥棚引来了一个奇人,一个黄金荣需要“仰望”的奇人——英文。

这个英文不是英国人的“英文”,是黄金荣的一个小弟英文。

黄金荣看到英文时,眼睛瞪直了,抬头一看,英文如一座高山般屹立在他的眼前,即便他见多了世面,心中也不由得一震,高,实在是高!

再一问,侬多高?不多不少,两米五。

黄金荣心想,侬个小赤佬长这么高,一顿饭得费多少米饭?岂能让侬在这白吃白喝?

突然,黄金荣心中产生了一个想法,与其让这个小赤佬在这白吃白喝,倒不如让他给自己做事,他这高度,别说别人了,即便是黄金荣看到他,也会隐隐感到一股压力。

于是,黄金荣收了英文当小弟,英文正愁生计,愁着没饭吃,黄老板突然递过来一碗香喷喷的米饭,英文自然是感激涕零。

这么一来,黄金荣获得了乐善好施的好名声,名声积累多了便成了声望。

黄金荣收了英文这个小弟,让他干什么呢?看门——看的是大世界的门,凡入上海乃至中国最繁华处者,谁能不过英文的眼?

在黄金荣的地盘上,自然没有几个人敢闹事,即便是有几个愣头青想闹事,看到门口那座两米五的铁塔,料来心里也得打鼓,自己能不能打得过这座铁塔?中国人对于未知者,素来有敬畏心。

此外,中国人对于未知者或者从未见过者,素来还有好奇心。

好好的一个娱乐场所,门口突然冒出了一座两米五的铁塔,谁能不好奇?更何况,一个这么高的人蹲在门口吃饭,这在好事者眼里也是一桩趣事,看人吃饭当看猴戏!

手里有几个闲钱的人看完了“猴戏”,心情舒爽了,哪能不顺便进大世界里潇洒潇洒?

潇洒,得花钱。

于是,英文便成了杵在大世界门口的一块“广告牌”。

同时,黄金荣也是在通过英文告诉上海的混混 *** 们,黄老板我是一个厚道人,你们要真有本事,只管来投靠我,总能让你有饭吃,让你混出一个人样来!

黄金荣虽然当过法租界的华探头目、督察长,可说白了,说到底,他也还是一个在黑道上赚钱的 *** 大亨,他想要保持或者发展自己的势力,便少不了要多收小弟,更要多收有本事的小弟。

否则的话,杜月笙当初又怎么进得了黄公馆的门?只是如今杜月笙已经的势头已经盖过了他,让他感受到了压力罢了。

所以,英文一事,对于黄金荣而言,也是一件“千金市马骨”的好事。

黄金荣赚了钱和名声,英文也因此过上了好生活,可谓是一举数得,不得不说黄金荣这一手广告打得真妙!

所谓的“一饭之恩”,也大抵如此了,这“一饭”对黄金荣而言一文不值,可对英文而言却是他活下去的救命稻草。

所以,英文也记了黄金荣的“一饭之恩”一生,后来黄金荣死后,英文也前往奔丧,为黄金荣送行,从此了断了一饭之恩。

只不过,黄金荣也没想到的是,今天是英文蹲在大世界门口吃饭,明天却成了他黄金荣拿着扫帚在大世界门口扫街。

这师徒二人的命运,倒也“相得益彰”。