三藏经算命-取经时如来对唐僧说的话

三藏经算命,取经时如来对唐僧说的话?

如来在唐僧师徒四人抵达雷音古刹大雄宝殿殿前,拜求真经时,对唐僧说:“你那东土乃南赡部洲,只因天高地厚,物广人稠,多贪多杀,多 *** 多诳,多欺多诈;不遵佛教,不向善缘,不敬 *** ,不重五谷;不忠不孝,不义不仁,瞒心昧己,大斗小秤,害命杀牲。造下无边之孽,罪盈恶满,致有地狱之灾,所以永堕幽冥,受那许多碓捣磨舂之苦,变化畜类。

有那许多披毛顶角之形,将身还债,将肉饲人。其永堕阿鼻,不得超升者,皆此之故也。

虽有孔氏在彼立下仁义礼智之教,帝王相继,治有徒流绞斩之刑,其如愚昧不明,放纵无忌之辈何耶!

我今有经三藏,可以超脱苦恼,解释灾愆。三藏:有《法》一藏,谈天;有《论》一藏,说地;有《经》一藏,度鬼。共计三十五部,该一万五千一百四十四卷。真是修真之径,正善之门,凡天下四大部洲之天文、地理、人物、鸟兽、花木、器用、人事,无般不载。

汝等远来,待要全付与汝取去,但那方之人,愚蠢村强,毁谤真言,不识我沙门之奥旨。”叫:“阿傩、伽叶,你两个引他四众,到珍楼之下,先将斋食待他。

斋罢,开了宝阁,将我那三藏经中三十五部之内,各检几卷与他,教他传流东土,永注洪恩。”

这段对话出现在《西游记》第九十八回:猿熟马驯方脱壳 功成行满见真如

唐僧为什么又叫唐三藏?

原因是唐玄奘取回来三部藏经,分别为经藏,律藏,论藏。

唐僧发明叫做玄奘,贞观五年(公元627年)抵达烂陀寺出家,拜高僧戒贤为师。后唐僧经唐太宗李世民的推荐下。向各国学习佛教,十余年间,唐玄宗向唐朝拿来了许多藏经,其中包括三部藏经。

总上所述,唐玄奘之所以叫三藏的原因是唐僧为唐朝佛教做出的贡献

西游记取到的真经是什么?

西游记中唐僧师徒取回的真经是什么?吴承恩的《西游记》取材于唐玄奘西域取经的故事,剧中的唐僧自然是玄奘大师无疑。那么唐僧师徒取回的真经自然是玄奘大师取回的佛教经典。历史记载,玄奘及其弟子翻译出经典75部(1335卷),译典著作有《大般若经》《心经》《解深密经》《瑜伽师地论》《成唯识论》等,所以唐僧师徒按理就是取回的这些经典。

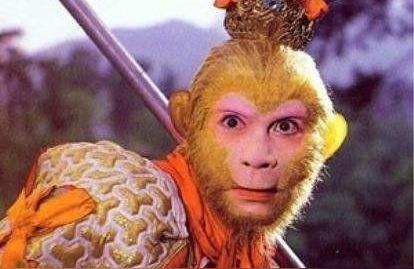

吴承恩的《西游记》是一部艺术作品,来源于生活,且高于生活。小说中唐僧师徒风格各异艺术形象更是深入人心,为万千华人津津乐道。其主角孙悟空的形象更是被广大中国人所称道。因为他具备了传统中华文化中弥足珍贵的抗争精神。

鲁迅曾在《老调子已经唱完》中评论中国传统文化是侍奉主子的文化,导致国民性格普遍缺少一种亢奋、进取的 *** !在这样的背景下,孙悟空的横空出世无疑让人眼前一亮,他是一种与生俱来的感性生命,天生带着反抗传统的顽强精神。在孙悟空身上,可见到深埋在国人心底的三种性格,因此为人们欣赏。

其一是自尊心。孙悟空大闹天宫的心理出发点是“玉帝这般藐视老孙”,所谓“强者为尊该让我,英雄只此敢争先”。在取经路上,他的自尊心也没有折损,自我评价“老孙自小儿做好汉,不晓得拜人,就是见了玉皇大帝,太上老君,我也只是唱个诺罢了”。上天之前,孙悟空叫人做了面旗帜,号“齐天大圣”。可见自尊心在孙悟空的潜意识里有多强。

其二是自由心。孙悟空天生地养,是大自然的结晶,从一开始就超越了宗法制社会对一般人的约束,追求的就是“自由自在”。为此,他不断反抗 *** 对他的约束和管控,就是带上了紧箍咒,也无时不刻想着要把它摘下来。就像电视剧西游记《吹不散那点点愁》的歌词“哪怕是野火焚烧,哪怕是雷轰电打,也落个逍遥自在,也落个欢心爽快…”

其三是自娱心。孙悟空身上有国人少见但的确存在的自娱心。小说中人物评价孙悟空“你是人间之喜仙,何闷之有?”孙悟空的确是有一种玩世不恭的自娱精神。他在降妖除魔之中于其说是为了完成任务,不如说是为了享受这种“耍耍”的体验。不论是大闹天宫还是取经途中,孙悟空的战斗不一定都取得胜利,甚至绝大多数都以失败告终。但是并没有人把他看作悲剧英雄、失败人物,因为他享受的是这个过程,在反抗和斗争中实现自我的价值,结果反而不那么重要了!

孙悟空身上的这些精神,是否与唐僧师徒西行取回的经典奥义有相同之处呢?

个人观点,欢迎关注一下!

西游记如来的原文?

如来对众言曰:“我今有三藏真经,可以劝人为善。”诸菩萨闻言

【原文】

如来对众言曰:“我今有三藏真经,可以劝人为善。”诸菩萨闻言,合掌皈依。如来曰:“三藏乃是修真之经,正善之门。我待要送上东土,叵耐那方众生愚蠢,毁谤真言,不识我法门之旨要,怠慢了瑜迦之正宗。怎么得一个有法力的,去东土寻一个善信,教他苦历千山,询经万水,到我处求取真经,永传东土,劝化众生,却乃是个山大的福缘,海深的善庆。谁肯去走一遭来?”当有观音菩萨,行近莲台,礼佛三匝道:“弟子不才,愿上东土寻一个取经人来也。”(第八回)

唐僧正走处,忽听得一棒锣声,路两边闪出三十多人,一个个枪刀棍棒,拦住路口道:“和尚!那里走!”唬得个唐僧战兢兢,坐不稳,跌下马来,蹲在路旁草科里,只叫“大王饶命!大王饶命!”那为头的两个大汉道:“不打你,只是有盘缠留下。”长老合掌当胸道:“大王,贫僧是东土唐王差往西天取经者。自别了长安,年深日久,就有些盘缠也使尽了。”那贼闻言,掣大棍,上前就打。长老一生不会说慌,遇着这急难处,没奈何,只得打个诳语道:“二位大王,且莫动手。我有个小徒弟,在后面就到。他身上有几两银子,把与你罢。”那贼道:“且捆起来。”众喽啰一齐下手,把一条绳捆了,高高吊在树上。

却说三个撞祸精,随后赶来。忽见长老在树上,八戒呵呵大笑道:“你看师父。在那等我们便罢了,却又有这般心肠,爬上树去,扯着藤儿打秋千耍子哩!”行者见了道:“呆子,莫乱谈。师父吊在那里不是?你两个慢来,等我去看看。”好大圣,急登高坡细看,认得是伙强人。心中暗喜道:“买卖上门了!”即转步,摇身一变,变做个干干净净的小和尚,肩上背着一个蓝布包袱。来到前边,叫道:“师父。”三藏道:“徒弟呀,还不救我一救?”那伙贼见行者与他师父讲话,撒开势,围将上来道:“小和尚,你师父说你腰里有盘缠,趁早拿出来,饶你们性命!”行者放下包袱道:“盘缠有些在此包袱,不多,只有马蹄金二十来锭,粉面银二三十锭,散碎的未曾见数。要时就连包儿拿去,切莫打我师父。”那伙贼闻言,都甚欢喜道:“这老和尚悭吝,这小和尚倒还慷慨。”教:“放下来。”那长老得了性命,跳上马,顾不得行者, *** 着鞭,一直跑回旧路。

行者忙叫道:“走错路了。”提着包袱,就要追去。那伙贼拦住道:“那里走?将盘缠留下,免得动刑!”好大圣,耳中摸一摸,拔出一个绣花针儿道:“列位,我出家人,果然不曾带得盘缠,只这个针儿送你罢。”那贼道:“你好道会做裁缝?我要针做甚的?”行者听说不要,就拈在手中,晃了一晃,变作碗来粗细的一条棍子。将棍子插在地下道:“列位拿得动,就送你罢。”两个贼上前抢夺,可怜就如蜻蜓撼石柱,莫想弄动半分毫。这条棍本是如意金箍棒,天秤称的,一万三千五百斤重,那伙贼怎么知得。大圣走上前,轻轻的拿起,丢一个蟒翻身拗步势,指着强人道:“你都造化低,遇着我老孙了!”群贼围上前来,打了五六十下。行者笑道:“且消停!待我一个个打来,一发教你断了根罢!”荡的两棍,打死了两个,唬得那众喽啰撇枪弃棍,四路逃生而走。

却说唐僧骑着马,往东正跑,八戒、沙僧拦住道:“师父往那里去?错走路了。”长老兜马道:“徒弟啊,趁早去与你师兄说,教他棍下留情,莫要打杀那些强盗。”呆子一路跑到前边,厉声高叫道:“哥哥,师父教你莫打人哩。”行者道:“别个都散了,只是两个头儿在这里睡觉哩。”呆子行到身边,看看道:“这两个,张着口睡,都淌出些粘涎来了。”行者道:“是老孙一棍子打出豆腐来了。”八戒道:“人头上又有豆腐?”行者道:“打出脑子来了!”八戒听说打出脑子来,慌忙跑转去,对唐僧道:“打杀了。散伙了!”三藏问:“阿弥陀佛!打的怎么模样?”八戒道:“头上打了两个大窟窿。”三藏教:“解开包,取几文衬钱,快去那里讨两个膏药与他两个贴贴。”八戒笑道:“师父好没正经。膏药只好贴得活人的疮肿,那里好贴得死人的窟窿?”三藏道:“真打死了?”就恼起来,口里不住的絮絮叨叨,猢狲长,猴子短……(第五十六回)

(节选自《西游记》,人民文学出版社,1980年)

【问题】

16.根据第八回,简要概括唐僧师徒西天取经的根本原因。(2分)

17.结合文段简要分析唐僧形象。(4分)

18.鲁迅认为《西游记》“实出于游戏”,请结合上文第五十六回节选内容简要分析。(3分)

【参考答案】

16.如来寻人取经以传法、劝化众生。(2分)(意思对即可)

17.要点:善良/慈悲(1分);怯懦/胆小(1分)。遇强盗便“战兢兢,坐不稳”直呼“大王饶命”,见出他胆小、怯懦的一面(1分);逃脱后又让八戒去劝行者“莫要打杀那些强盗”,见出他善良、慈悲的一面(1分)。(性格特点2分,结合文本分析2分。举例分析不必囿于参考答案)

18.要点:能读出“玩耍”“逗乐”的意味,能结合文本从情节(细节)安排或人物形象找实证。

示例:1.《西游记》中有很多逗乐、好玩、戏弄、戏谑成分(1分)。如:唐僧路遇强盗被吊在树上却被八戒笑说成“扯着藤儿打秋千耍子”。孙行者见着强盗竟很高兴,认为是来了买卖,变着戏法、故意耍弄了他们一番,让人读来忍俊不禁。

唐太宗下地狱是哪一回?

唐太宗游地府是指《西游记》第十回《二将军宫门镇鬼,唐太宗地府还魂》的故事,也是唐僧取经的一个直接原因。

泾河龙王与袁守诚打赌,错行雨布,被唐太宗李世民的老臣魏征梦斩,泾河龙王要唐太宗还命,整得唐太宗日夜不得安宁,最后重病而亡。

他死后,携带魏征给他的书信,到达地府后,受到十殿阎罗的款待,又经崔珏帮忙,偷改生死簿,得以还阳。

太宗还阳后,让刘全献瓜给十殿阎罗,并做一场水陆大会,再寻一个取经人,去西方极乐取三藏经普度东土众生。