算命秀才手-如果可以改变那还叫命运吗

算命秀才手,如果可以改变那还叫命运吗?

大家好、首先我们从祖宗发明的伟大的象形字开始说起,为什么说我们的文字是全天下最美,最伟大的文字?因为它,字形藏理,字音藏意、大家放眼天下,有哪国的文字可以作为美术挂在墙上的?只有中国的象形字,是不是?作为中国人的一份子,是不是应该由衷的感到骄傲和自豪呢?

命运两字拆开来、一个是命,一个是运。

人生,每个人天生就可以拥有三条命, *** 是生命,第二是性命、第三是使命,这三条命从我们在娘肚子里开始,它们还带着正确的流程的,有些人,用前面两条命就活得自在,快乐,幸福的走完一生;有些人呢?天生就有异人的特质,活出不一样的人生,比很多人多了一条命,那就是常怀:先天下之忧而忧,后天下之乐而乐的东西,那叫使命,这种人拥有了高于常人的入世和出世的精神和觉悟。命是等量的,是公平的,对于任何人来说,

因为每个人的人生走的路不同,方向不同,努力也不同,选择不同,下的功夫也不同,碰到的人和事,态度不同,处理 *** 不同等等的不同,所以我们就会发现,十个人在一起,每个人的生活状态,事业状态都𣎴一样,所以说,每个人的运皆由心转,皆由一切运动中的一切形成和决定!要不然,怎么会有,性格决定命运一说,性格是什么?指的也是上面众多不同的综合体。

所以说,命运一定是可以改变的,前提是要:付出再付出、坚持再坚持,努力再努力,学习再学习,感恩再感恩,自律再自律,虚心再虚心,勤奋再勤奋、、、!如果你拥有它们其中几项特质,不断加持,放大,坚特,让天都觉得欠你的时候,不能改变命运,连上天都会一起和你想办法!努力,加油在前,我们都会拥有,得到自己想要的一切,一切,到那时候,如果又不贪心,爱奉献的话,那么,连最后一条命的使命都来拜访您了!生命,性命,使命,三条命的去处全在自己在运方面的把握,理解和付诸行动了!!!相信就一定会有,相信努力,学习,付出等会改变命运,就一定会改变命运!相信既是一种力量,也是区别于常人的一种武器,一种特质,一种状态、、、!

什么是知行合一?

“知行合一”是明朝思想家王阳明提出来的“心学”内容。简单点说:知是指良知,行是指人的实践,知与行的合一,既不是以知来吞并行,认为知便是行,也不是行来吞并知,认为行便是知。

很多人把“知行合一”理解为知道了道理就要按照这个去做。但这并不是王阳明的“心学”

王阳明认为天理即良知。良知是人心所固有的,因为有“私欲”的隔阂,表现出不同于“天理”的状态。他说“致良知”就是“去私欲”的过程。在“致我良知”的基础上,才能做到“知行合一”。

“知”就是去掉私欲的“良知”。“行”就是依照“良知”来自然地行事。“知行合一”不是要你去克制私欲,而是在完全没有私欲的情况下的一种自然状态。

正德元年,王阳明的政治生活发生了逆转。他受到宦官刘瑾 *** ,来到贵州龙场,在这蛮荒之地,他悟出了圣人之道,也就是顿悟出了“知行合一”。

当他身陷险地在龙场悟出这个圣人之道,但“知行合一”这一学说太深奥。很快就有得意弟子徐爱不远千里赶来讨教。徐爱问老师:“如今有些人知道对父母孝顺,对兄长友爱,实际上却做不到,可见知和行分明就是两件事”王阳明解释说这并不是“知行合一”的“知”,只有真正孝敬侍奉父母了,才是“知”,光嘴上说要孝顺,是不能称为“知”的。老师的解释让聪慧的学生顿悟,王阳明深奥的学说不仅吸引了他的爱徒,也招来了不少好学的追随者。之后,他自己也一直成为“知行合一”的践行者。

凭“知行合一”的强大力量,王阳明率文弱的官吏与士卒,荡平了江西数十年巨寇,在四十天内平定了宁王之乱,还从根本上扫清了困扰明 *** 多年的广西匪患。

王阳明便是如此成就了立功立德立言三不朽的。

阳明之学是一门通用的学说,无论是对于学者,还是官员,无论是对于领导,还是个人,只要用心去体会,都能通过明心见性,找到直觉去做该做的事,釆用灵活的策略达到目标,做到知行合一。

三教九流分别是什么吗?

尼姑丶道姑丶卦姑。

牙婆丶媒婆丶师婆丶虔婆丶药婆丶稳婆。

儒教、道教、佛教。

上九流

佛、天、皇帝、官、阁老、宰相、进士、举人、解元。

中九流

秀才、医生、画家、皮影、弹唱、卜卦算命、和尚、道士、琴棋。

下九流

唱戏、吹鼓手、马戏团、剃头、池子、搓背、修脚、配种、娼妓。

太平天国有哪些少为人知的知识?

太平天国与上海小刀会 *** 的关系,是太平天国最鲜为人知的历史知识。

上海是太平天国后期进攻的战略重点,忠王李秀成曾于1860年6月到1863年6月的3年间,调动30多万大军先后8次攻打上海,最终在即将拿下上海时天京被围,李秀成撤出上海,功败垂成。

然而,很多人不知道的是,早在李秀成攻打上海前,另有一支队伍对上海发动了进攻,这就是上海小刀会 *** 。

刘丽川像

1853年8月——1855年1月,上海的天地会在其首领刘丽川的领导下举行 *** 。 *** 军迅速占领了上海县城,击毙了上海知县袁祖德,活捉了苏松太道吴健彰。 *** 军最初不过千人左右,几天之内发展到万人以上。小刀会 *** 后,迅速向四郊发展,占领了宝山、 *** 、川沙、青浦等县城,一度克复了太仓。

*** 军克复上海县城后,建立大明国政权,数万小刀会会众与清军进行了长达17个月的血战。1855年1月,刘丽川在遭到清军与外国侵略军的联合剿杀下败亡,大明国政权也旋即瓦解。

一直以来,后世学者在研究小刀会 *** 失败的原因时,总是将主要责任归结为太平天国的不支援政策。这种观点的最初提出者是著名的清史研究专家萧一山,萧先生曾指出“太平军不与三合会联络,有请援者,亦遭拒绝,如上海刘丽川是已,故三合会起事者,皆不旋踵而失败。”

小刀会 ***

萧一山的这条论断对后世影响深远,成为了小刀会 *** 失败的主要原因。太平天国见死不救、坑死兄弟的这口黑锅,也从此被牢牢套在了身上。

然而,事实真是如此吗?我们不禁要问:上海小刀会 *** 时,太平天国干嘛去了?既然上海那么重要,以其后来花大血本攻打上海,早期为何不支援小刀会里应外合,一举拿下?

要搞清这其中的原因,我们还得从头说起。

一 太平天国拒绝刘丽川加入的说法是错误的,是后世学者的误传。太平天国作为当时更大的反清组织,当时太平天国还处于五王时代,杨秀清等人自然能够发现上海小刀会 *** 的重要性,更懂得敌人的敌人便是朋友这样简单的道理,于是拒绝刘丽川加入太平天国于理上说不通。

再者,据知非子的《金陵杂记》记载,早在刘丽川 *** 前,太平天国就派李闻风等特遣队员到上海与刘丽川联络,在小刀会 *** 后,东王杨秀清还特地下檄给李闻风,希望他做通刘丽君的思想工作“率部来归”。知非子记载:“伪东王杨逆忽发出伪檄一函,曾有人秘为私拆,其略云:三月间曾据钦差大臣罗大纲第来禀,知弟等请攻苏、常,弟等在上海愿为内应,本军师不胜欣慰,何以迁延至今?如果率众来归,必当奏请加官进爵,何去何从,希自谅之。”

坐镇天京的洪秀全与太平军

从杨秀清发给刘丽川的信函中,我们不难看出,杨秀清对刘丽川以兄弟相称并希望刘丽川在上海作为内应配合太平军攻打苏、常等地,杨秀清还承诺了如果刘丽川率部来归顺当对其加官进爵。

清咸丰四年(1854年),清军将领向荣再奏折中写道:“兹于闰七月初四日,我师船胜仗之后,忽于贼首伪燕王秦日纲船上获得各贼渠稿本一册,稿内载,准上海、闽、广贼党投降,暗与上海贼党互通消息,情节显然······”向荣的奏折发现了太平军准许小刀会归顺的信息。

此外,1854年6月,上海怡和洋行的仆人发给香港总行的大卫·查甸的报告中写道:“今天上午英、法、美三个队长曾去见叛军领袖(刘丽川),叛军领袖表示若是能在安全的保卫下去南京,他们是准备离开的。但中国官方(清 *** )似乎并不允许。”

由此可知,无论是清代学者的记载,清军将领的描述还是外国侵略者的记录都证明了太平天国并没有排斥、拒绝刘丽川的小刀会加入,反而对小刀会的加入给予了极大的热情和欢迎。

天京洪秀全御座

二 太平天国并没有坑老兄弟,见死不救另有隐情。既然太平天国对小刀会的加入给予了很大期望和欢迎,那为何在小刀会陷入死战时,太平天国坐拥50万大军为何不发一兵一卒给予救援?最终坐视兄弟全军覆没,白白丧失了一次占领上海的大好机会?

这要从当时太平天国面临的形势说起,清咸丰三年(1853年),上海小刀会 *** ,此时的太平军在干嘛呢?太平天国此时占领了南京不久,为巩固根据地,太平军制定了两大进军战略。一是北伐,二是西征。这两个战场的同时开辟,耗掉了太平天国几乎所有的能动之兵。北伐军二万人攻打北京,一路而上,飘忽作战,牵制了大量清军。但由于兵力不足,支援缺乏,北伐军很快陷入被动。太平天国葵好三年,北伐军兵败后退请求天京发兵支援。此时,西征战场正在吃紧,扬州守军被清军包围,太平天国无并兵可调,只得先解救扬州守军,救出扬州守军后让其率部北上支援北伐军。然而,这一支援军也是孤军奋战,在达到山东临清时被击败溃散。1855年,正当刘丽川死守上海等待援军的时候,也正好是太平军北伐军在直隶的连镇和高唐州死守待援的时候。

太平天国北伐军统帅林凤祥

此时,形势更加危险和紧迫,在西征战场岳州失守了、武昌、汉口陷落了,太平军一路败退到九江。清军以大军分水路两支围攻九江,太平军 *** 所有兵力保卫天京,准备做殊死一搏。在如此条件下,太平天国只能坐视北伐军全军覆没,更不要说远在上海的兄弟队伍刘丽川的小刀会了。

太平天国北伐军

三 太平天国也曾积极救援小刀会,却仍然没能改变结局。当时要救小刀会有多难?清军向荣的江南大营阻挡在上海与太平天国之间,要解救上海必须先打垮江南大营。此时的苏、常等地都在清军手中,太平军要救小刀会得一路扫清沿途的清军才行,而在当时北伐与西征同时吃紧的条件下,太平军无力再开辟另外一个战场。但即使如此,太平军依然还是想方设法拯救老兄弟。当时距离上海小刀会最近的队伍,只有在镇江的罗大纲,罗大纲在天京无法分出兵力救援的条件下,在仪征城各码头置办了皮蓬小船六百只,制定了冲击清军水营下援上海的计划。

罗大纲组织船队救援

清人《忆昭楼洪杨奏稿》记载:“近日镇城逃出难民四名到大营投首,一金陵人,一扬州人,两仪征人,称城内长发约二千八百人,又罗逆(罗大纲)于仪征各码头置办皮蓬小船六百只,有冲水营直下,接连上海匪徒之信。”

罗大纲的计划是采取精兵突袭的方式救援刘丽川,却没料到小船无法冲破清军的水营,于是不得不退回镇江,援救刘丽川的计划旋即失败。虽然罗大纲的援救计划失败了,但刘丽川的手下潘起亮却后来逃出了上海,在罗大纲的帮助下加入了太平天国,后来还被封为了衡天安的爵位。

李秀成攻打上海

由此可知,太平天国见死不救刘丽川的说法是站不住脚的,这口历史的黑锅不应扣在太平天国的头上。

这恐怕是很多人都不知道的太平天国冷知识了吧?

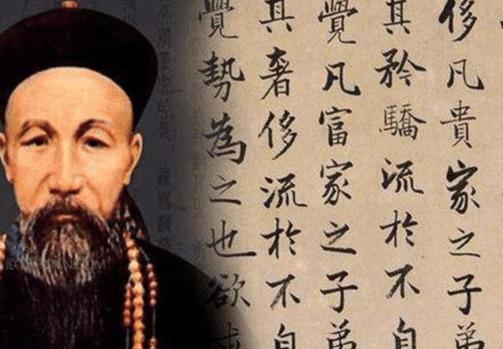

算命真的准吗?

算命没有任何科学依据。可是为什么还有很多人相信?上到各大企业老总下到普通平民百姓,也有知名学者:命运二字也并非全无道理。

占卜算命自古以来就是中华文华的一部分,最早的占卜,记载于甲骨卜辞中。那个时候的文明基本上都起源于占卜和预测,古代时候的帝王基本上都要进行占卜,占卜国运或者良辰吉日等等。在汉朝的时候还专门设定了钦天监这个机构,用来专门进行算命占卜一事。直到现在,还是有很多人比较相信命运,觉得自己做的事冥冥之中自有天意。那么算命按理说没有任何科学依据,为什么却算的很准?有什么原因吗?

现代社会已经算是信息时代了,科学技术已经发展到太空去了,但是相信算命的人还是没有减少,就是因为那些给他们算命的人,算的都很准,很容易让人相信。那么问题来了,这个人的命真的能算出来吗?他们算命的依据是什么?其实很简单,在古代的时候,识字的人少,大部分人都是普通平实的老百姓,他们的性格想法,基本上都写在脸上了,稍微有点察言观色的本事,基本上都能猜对,即使猜不出来,问几个问题,从他的情绪中也能看得出来。

电视剧中经常出现一个场景,一个算命老头,对一个路人说:“我看你印堂发黑,不日将有血光之灾。”等等,这其实就是他们的一个恐吓手段,但不得不说那些算命的还是有一番察言观色的本事的,一般说的对象都是看着闷闷不乐,或者垂头丧气的人,那些人一般都遇到过不开心的事。那么,还有一些领域是问前程,问姻缘的,怎么说呢?这也不难,算命先生在算的时候并不把态度表明,一般会用一些模棱两可的话来套你的话。让你自己去验证。

这种说法其实在现实中也有,他们一般说一两个问题之后,看你的反应,就能猜出一个大概,而那种问题一般是层层递进的。即使猜不出来,他们的回答中,也给自己留了自圆其说的余地,倒不至于说是完全瞎蒙,因为他们的答案换个角度也能说的通。见过的人多了之后,对顾客的拿捏就十分精准了,年轻貌美的女子一般问姻缘或者孕育,年轻男子问姻缘或者前程,中年人问事业,老年人问子女等等,基本上都可以做一个分类,让自己犯错的几率变小。何况还有一些算命先生本身就会一点医术,可以看出你身上的症状。

还有一点就是,一般算命先生就是算的不准,他也不会说是自己的问题,他会找很多客观原因。比如日子不对导致的,或者方位不对,或者是你做了什么事,影响了这个命运的走向等等,一套接一套,总之你想让他认错,不可能!因为这关乎他的名誉,这可是他的饭碗,他有很多种 *** 驳回你的。

所以后来的专家对这些算命的做过普遍的研究,除了一些那些医术高超的江湖医生之外, 大部分算命先生都是利用人趋利避害的本性,还有察言观色的能力对你进行深度观察,才能得出那些结论的,没有太多玄妙之处。但他们的手法还是有点心理学的基础的,和现代心理学的回答问题类测试有异曲同工之妙。

不过算命这种事,当然是信则有,不信则无。人的命运是最难捉摸的,是不可预测的,但是可以通过逻辑去猜测。所以真正改变命运应该靠自己勤劳的双手,而不是靠那些虚无缥缈的命理学说,不是吗?

其实现在的算命是从《易经》转化过来的,《易经》是一部古老的书籍,被誉为“万经之首,大道之源”,但是因为年代久远,内容晦涩难懂,《易经》显得非常神秘,人们对于它的误解也就越来越深,以至于将它推到了玄学的范围,这可说是一种悲哀。

人们普遍认为《易经》是一本算卦的书籍,从某种角度来说是没有问题的,《易经》整书就是介绍64卦以及每卦的卦象,但是这只是《易经》表达道理的一种形式,不能肤浅的就认为它是一本算卦的书,如果是这样的话,怎么会让孔子倾尽晚年时间去研究他,孔子也说过:善易者不卜,既正真懂得《易经》的人是不会轻易占卜的。

除去算卦的那一部分,《易经》可以说是中国思想的发源之处,它内涵人与人,人与自然的道理,是中国人为人处世所常常运用到的,所以说,“看懂了《易经》就看懂了中国人”,这句话是很有道理的。举一个简单的例子,《易经》告诉我们,“裁成天地之道,辅相天地之宜”就是要告诉我们,要掌握好自然的规律,并运用这种规律去从事生产活动,不就是中国人常说的天命吗?你做事符合规律就是顺天命,不符合规律就是逆天命,就是这个道理;《易经》还告诉我们“勿用取女,见金夫,不有躬,无攸利”就是教导我们要远离拜金女,非常贴合我们现在的生活,所以说《易经》就生活在我们之中,我们每一个活动都是受《易经》潜移默化的影响。正所谓,秀才不出门便知天下事,熟读《易经》,掌握天地之间的规律,即使世事变化,也能从容应对。

总的来说万事皆有规律,种什么因就结什么果,于其把精力放在算命上还不如经营好现在来的实在 。