称骨算命4.6两-兴声悟乃是什么意思

称骨算命4.6两,兴声悟乃是什么意思?

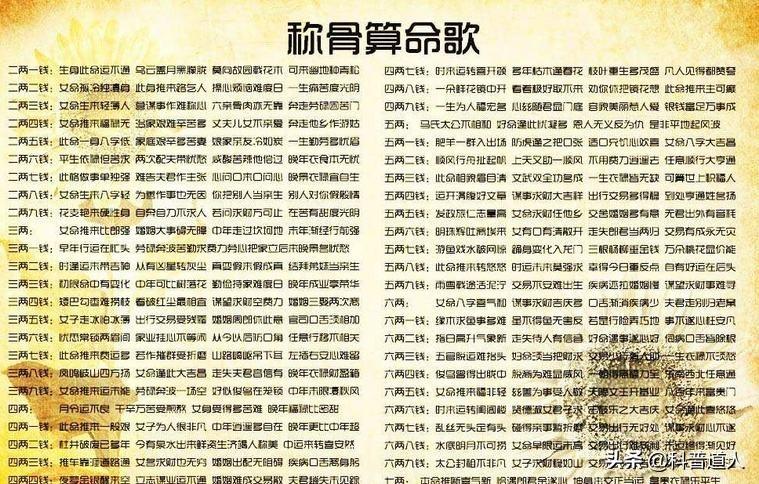

批八字相学中的术语其实就是声名乃兴这就是声名鹊起的意思。兴;大.盛 声名乃兴; 于是名声大了起来.袁天罡称骨法中云:“人若有骨七两五,少时离家白手无,有朝一日龙云会,兴声悟乃全由己!”意思就是根据自己的生辰八字算出自己的骨头数量,如果达到七两五必有飞黄腾达之时。

称骨算法是公历还是农历算?

称骨算法是农历算。

称骨算命是古时命理预测学中的其中一种算命 *** ,使用人出生的年、月、日、时辰分别对应的两数和钱数,两(liang平生调),钱是古时的货币单位。然后把四个对应的两数和钱数即重量进行相加,就得到一个能代表命有多重的几两几钱的数字了。

在称骨算命中,也可以把出生的阳历转换成农历来计算。

怎么查生辰几斤几两?

计算 ***

一个人出生的年、月、日、时各有定数,年、月、日、时的重量都有具体规定。只要把年、月、日、时的重量加在一起,按照“称骨歌”一查,就可确定这个人一生的命运。(以阴历为准)

年份的重量

鼠 甲子 1924 | 1984 一两二钱 丙子 1936 | 1996 一两六钱

戊子 1948 | 2008 一两五钱 庚子 1900 | 1960 七钱

壬子 1912 | 1972 五钱

牛

乙丑 1925 | 1985 九钱 丁丑 1937 | 1997 八钱

己丑 1949 | 2009 七钱 辛丑 1901 | 1961 七钱|

癸丑 1913 | 1973 七钱

虎

丙寅 1926 | 1986 六钱 戊寅 1938 | 1998 八钱

庚寅 1950 | 2010 九钱 壬寅 1902 | 1962 九钱

甲寅 1914 | 1974 一两二钱

兔

丁卯 1927 | 1987 七钱 己卯 1939 | 1999 一两九钱

辛卯 1951 | 2011 一两二钱 癸卯 1903 | 1963 一两二钱

乙卯 1915 | 1975 八钱

龙

戊辰 1928 | 1988 一两二钱 庚辰 1940 | 2000 一两二钱

壬辰 1952 | 2012 一两 甲辰 1904 | 1964 八钱

丙辰 1916 | 1976 八钱

蛇

己已 1929 | 1989 五钱 辛已 1941 | 2001 六钱

癸已 1953 | 2013 七钱 乙已 1905 | 1965 七钱

丁已 1917 | 1977 六钱

馬

庚午 1930 | 1990 九钱 壬午 1942 | 2002 八钱

甲午 1954 | 2014 一两五钱 丙午 1906 | 1966 一兩三钱

戊午 1918 | 1978 一两九钱

羊

辛未 1931 | 1991 八钱 癸未 1943 | 2003 七钱

乙未 1955 | 2015 六钱 丁未 1907 | 1967 五钱

己未 1919 | 1979 六钱

猴

壬申 1932 | 1992 七钱 甲

月份的重量

正月:6钱 五月:5钱 九月:1两8钱

二月:7钱 六月:1两6钱 十月:8钱

三月:1两8钱 七月:9钱 十一月:9钱

四月:9钱 八月:1两5钱 十二月:5钱

日数的重量

初一:5钱 十一:9钱 二一:1两

初二:1两 十二:1两七钱 二二:9钱

初三:8钱 十三:8钱 二三:8钱

初四:1两5钱 十四:1两七钱 二四:9钱

初五:1两6钱 十五:1两 二五:1两5钱

初六:1两5钱 十六:8钱 二六:1两8钱

初七:8钱 十七:9钱 二七:7钱

初八:1两6钱 十八:1两8钱 二八:8钱

初九:8钱 十九:5钱 二九:1两六钱

初十:1两6钱 二十:1两5钱 三十:6钱

时辰的重量

子(23:00-00:59):一两六钱

丑(01:00-02:59):六钱

寅(03:00-04:59):七钱

卯(05:00-06:59):一两

辰(07:00-08:59):九钱

已(09:00-10:59):一两六钱

午(11:00-12:59):一两

未(13:00-14:59):八钱

申(15:00-16:59):八钱

酉(17:00-18:59):九钱

戍(19:00-20:59):六钱

亥(21:00-22:59):六钱

传统文化中的七有何奥秘?

引言

首先我们要知道,“三生万物,逢七必变”这句话的前后出处并不统一,前者出自于古代哲学家老子的《道德经》中的“道生一,一生二,二生三,三生万物”,指的是“道”创造万物的过程,一个从少到多,从简单到复杂的过程。而“逢七必变”最早由《易经》中的主要思想之一演变而来,泛指凡事每遇“七”字之序数便易起变化,是古代先人对事物发展的总结推理的发展规律,同时映射到生活和处事中。那么传统文化的“七”为什么会让先哲对其情有独钟?本文小尘将小尘将对“七”本源的观点归纳整理,并结合自身研究从最有依据的“周期说”来阐述一下。

数字“七”充斥了我们的生活。从七言诗,到俗语“不管三 七二十一”、“七上八下”; 从上帝用七天创世( 一周) ,到中华 民族传统丧葬习俗的“头七”; 从佛道中的“七级浮屠”、“全真七子”到世界的“七大洲”……无不表明数字“七”的神秘意义与重要价值。“七”的运用不仅仅成为了一种形式,其背后更 蕴藏着丰富的象征内容及文化内涵。这种跨越时空的人类文化现象究竟是如何产生,就让我们以中国古代文化为线索,寻觅神秘数字“七”的源头。 数字“七”的应用可以说是随处可见,当然不仅仅局限于中国的文化领域。首先就从外族文明入手,与中华民族文化产生横向对比,审视并分析“七”的本源。“文化人类学的田野考古资料表明,在人类的发展过程中,数字早于语言文字成为 人类文明的最初表征。”

中国古代典籍中,“七”最早出现在《周易·复卦》中,其爻辞为“复: 亨。出入无疾,朋友无咎; 反复其道,七日来复。利有攸往。” 此卦的解释尚无定论,明朝朗瑛据此提出“天之道为七”的结论,清朝赵翼也指出: “大抵阴阳往来,多以七日为候”。《彖辞》中的解释为“反复其道,七日来复,天行也” 。之所以用“七”来代表太阳的运行,笔者认为这里蕴 *** 原始先民的太阳崇拜。据现代学者考证,“七”作为文字,最早写作“十”形,这种用法一直沿用至秦汉之际。丁山先生道: “七之见于卜辞金文者通作十 ” 。叶舒宪先生认为,“十”形恰恰象征了太阳之 数或太阳运行之道,他说: “太阳( 太极、一) 从黑夜结束时升起,带来了黑暗与光明交替的二分宇宙( 两仪、阴、阳、二) 和天 地人三才并立的现实世界( 二生三) ; 而太阳由东而南而西而 北的运行规则则为人类认识四方空间提供了基本的自然尺度 ( 四象、四) 。把太极即‘一’同两仪( ‘二’) 、三才( ‘三’) 、四 象( ‘四’) 这一衍化发展过程合起来看,其数式恰为 1 + 2 + 3 + 4 = 10。”这样我们便不难理解,《复卦》爻辞表明“七”是一 个表现周期的数字符号,是“天道”循环的周期性拐点。

除了与太阳的联系,月亮盈亏规律也是天体周期性表象 的重要依据。王国维在《观堂集林》卷一《生霸死霸考》中提到出土铜器铭文上记录的周代记日法,即按月亮盈亏的规律, 将每月分为四期,每期七日,依次称为“初吉”、“既生霸”、“既 望”、“既死霸” 。但这不是中国最早的记日制,应该是“七” 的周期性衍生的一个规则。 无独有偶,《易·系辞传》中也出现了这种以“七”为周期 的运用。“大衍之数五十,其用四十有九” 。意为卜筮之始 先从五十根蓍草中抽出一根,虚设而不用。崔憬曰: “五十有 一不用,太极者,不变者也。有太极之一,乃可用四十九策。” 所以那根虚设不用的蓍草便是象征永恒不变的太极,被赋予稳定、本源的内涵,而变数便以此不变而变,从而变化万千。 “四十有九”则是周期数“七”的一个变化数,“七”被作为天道周期的符号,拥有循环变化的含义,因而七个“七”产生的四十九,便被先民认为是周期的极限,是更大的循环之数,因此也内含了变化无穷的意义。

生物周期1.生长和病理周期

《庄子·应帝王》中有这样一则“混沌凿七窍”的寓言故 事: “南海之帝为倏,北海之帝为忽,中央之帝为浑沌。倏与忽 时相与遇于浑沌之地,浑沌待之甚善。倏与忽谋报浑沌之德, 曰: ‘人皆有七窍,以视听食息,此独无有,尝试凿之。’日凿一 窍,七日而浑沌死。”“七日”代表《周易》所述的天道循环周 期,而七窍则是人体周期的特征。虽然成书于战国的《庄子》, 在时间上《周易》相差较远,但笔者认为,生物周期的现象绝不是战国时期才被先民发现的。 《诗经·曹风·鸤鸠》写道: “鸤鸠在桑,其子七兮。”为何是七子而非六子八子? 《诗经·召南·摽有梅》也写道: “摽 有梅,其实七兮。求我庶士,迨其吉兮。”为何其实还为七而非六非八? 笔者尚未找到明确证据,但猜想这与先民发现的生物周期有关。

就以人体自身的周期性表象来分析。《黄帝内经·素问 ·上古天真论》曰: “女子七岁,肾气盛,齿更发长。二七而天 癸至,任脉通,太冲脉盛,月事以时下,故有子。三七,肾气平 均,故真牙生而长极。四七,筋骨坚,发长极,身体盛壮。五 七,阳明脉衰,面始焦。六七,三阳脉衰于上,面皆焦,发始白。 七七,任脉虚,太冲脉衰少,天癸绝,地道不通,故形坏而无子也。”不难看出,“七”早已被先人发现是人体周期的循环之 数。而这一点已经被现代医学所证实,章太炎先生曾提到“生 理学者谓人体新陈代谢,七年而血肉骸骨都非故我之物”《黄帝内经》的思想被中国传统医学继承,如《伤寒论》、《脉经》中对于病状周期的阐释。这种生物周期的发现,很可能是 原始先民在开始关注自身时就产生的集体无意识,这种意识 在原始生产力提高到一定程度后,就形成最原始也十分模糊 的“生物周期”概念,比如 *** 经期的周期( 平均 28 天) ,初潮到绝经的周期( “二七”至“七七”) ,是较为明显的生物周期。

2、声音声韵

在声音方面,“七”同样是一个不可忽视 的神秘数字。先从发音来看,中国古代的音韵学按照发音部 位的不同,将“三十六字母”( 声母的代表字) 分为“五音”,发音部位分别为唇、舌、齿、牙、喉,再有一个半舌音和一个半齿 音,因此又有“七音”之称。从乐音来看,按高低次序排列形 成的音列称为音阶,其中各个音称为音级。以 C、D、E、F、G、 A、B 七个字母来命名七个音的音列。在中国,不晚于商朝就 出现了多种七声音阶,其中正声音阶的七个音名为: 徵、羽、变 宫、商、角、变徵,其演变而成的下徵音阶,七个音的名称为: 宫、商、角、清角、徵、羽、变宫。如果在五个全音的相邻音级之 间分别 *** 一个音级,这样在一个八度内就有了十二个音级, 称为十二律。笔者发现,十二和七的联系不仅于此。《诗经 ·小雅·大东》有“七襄”一词,叶舒宪根据朱熹《诗集传》分析,“一昼夜十二辰中,从旦至暮( 自卯时到酉时) 共七辰,织女 星每辰移动一次,七辰更动七次,因而称为‘七襄’。但是,每 辰移动一次,一日应位移十二次,这样才构成一个循环,应称 ‘十二襄’,为何要称‘七襄’” ? 从音律上可以判断,“七”与 “十二”都是循环之数,再如“绕北极星旋转的北斗七星”,太阳运行的轨道“黄道十二宫”,都蕴 *** 这种宇宙的循环往复 之道,因此为表达周期而将七与十二混用也不无可能。在声律领域,人体与自然的周期遥相呼应,内蕴着极其神秘的宇宙奥妙。

现代其他领域在心理学中,“七”同样是一个无比神奇的数字。米勒困惑于人类的单维判断被限制在七级左右,于是通过实验在 1983 年得出结论———直接判断容量( 注意广度) 、瞬时记忆广 度的容量是恒定的。而这个容量恰恰是 7 ± 2。简单来说,即 注意广度的更大容量约是 7 个对象,瞬时记忆广度的更大容 量约为 7 个单位。如果要记忆更多的对象或单位则需要进入下一个循环区间。这一发现与《周易》中以七为一个循环周期 的思想完全相符,米勒的实验可以说是从心理学的角度证明 了一个上古的命题。

彩虹七色同样蕴含了一种生物周期。光学中将光分为可 见光和不可见光,这是从人类的生理角度出发进行分类的。 可见光是电磁波谱中人眼可以感知的部分,一般人眼可以感 知的电磁波的波长在 400 到 700 纳米之间,许多生物能看见 的光波范围跟人类不一样,例如包括蜜蜂在内的一些昆虫能 看见紫外线波段,对于寻找花蜜有很大帮助。这里同样蕴含 了一种生物周期———人眼能识别的可见光恰好能够大致分为 七种颜色( 赤橙黄绿青蓝紫) 。这一点与“大衍之数”以“七” 为循环变化之基的思想相符。原始先民在见到自然界中的光 学现象时,如彩虹、水对太阳光的折射现象等,都可能产生对 数字“七”的认识与崇拜心理,从而加以记录并在其他领域实施应用。

无论是医学、生物学、音律学、心理学还是光学,都是生产 力发展后人类对人体自身的不同领域的研究。而这些生物周 期现象的发现,却都与生产力发展程度无关,因此史前时代的 先民不难发现这些现象,但缺少有意识的总结与探索,因此借助崇拜“七”这个生物周期共通的神秘数字来填补原始思维中的空白,笔者认为,这是“七”兴盛的原因之一。 “七”也渐渐成为后世文化集团、文学创作的结构要素,文 化集团如“建安七子”、“竹林七贤”、“前七子”、“后七子”、 “吴中七子”、“岭南七子”、“古文七家”、“毗陵七子”、“舜之 七友”、“全真七子”、“黄帝七辅”、“汤七佐”。文学作品如《七侠五义》、《七剑十三侠》、《倚天屠龙记》中的“武当七侠”、《 *** 》中西门庆的七个妻妾( 潘金莲、李瓶儿、庞春梅、吴月娘、 李娇儿、孟玉楼、孙雪娥) 、《西游记》中七大妖圣( 牛魔王、蛟 魔王、鹏魔王、狮驼王、猕猴王、禺狨王、美猴王) 、《西游记》中 七个蜘蛛精及蜘蛛精的七个干儿子( 蜜蜂、蚂蜂、蠦蜂、班毛、 牛蜢、抹蜡、蜻蜓) 等等。若是还只认为“七”的出现只是种巧合,那么再看“七子之歌”( 香港、澳门、 *** 、九龙、威海卫、广 — 24 — 州湾〈广东湛江〉和旅大〈旅顺、大连〉) ,此处的“七”的出现是 因为作者将“旅顺”和“大连”合二为一,将“八”合为“七”,因 而绝对不是文学创作中无意识的“七”的运用,也不是无意识 的“七子”的形成,而是诗人闻一多受到“七子模式”影响的表现。

总结以上只是小尘对传统文化“七”数字的一种学说的解读,另外我国的学术界还有天象说和数式说等其他学术理论并都有充分的依据,但是就中国传统文化而言,要解释数字“七”的含义,确实应当以周期说为主要学术方向和依据,再辅以天象说的看法,数式说的后期发展理论,从而探讨深究神秘数字“七”的含义,这对于挖掘中国古代传统文化的深刻内涵,探寻原始思维模式,了解民族精神、心理的变迁都有着重要意义。

子息三人是指哪些人?

“子息三人”指会有三个儿子,出自《袁天罡称骨歌》,下一句是“只一子送终”,意思是有三个儿子,但只一个儿子给其养老送终。古代重男轻女,将女孩看作外家的,只将男孩视为传宗接代,传递香火之人并养老送终之人。

“子息”意思为子嗣。出处:

《三国志·蜀志·张裔传》:“恭之子息长大,为之娶妇,买田宅产业,使立门户。”

唐·贾岛《哭孟郊》:“寡妻无子息,破宅带林泉。”

元·杨文奎《儿女团圆》 *** 折:“虽然咱有家私,我这眼前无一个子息。”

明·凌濛初《初刻拍案惊奇》卷二十:“只是并无子息,日夜忧心。”

清·李渔《奈何天·媒欺》:“老身年逼桑榆,又无子息,止靠着半子终身。”

清·曹雪芹《红楼梦》第六回:“这刘老老乃是个久经世代的老寡妇,膝下又无子息,只靠两亩薄田度日。”

郭沫若《山中杂记·芭蕉花》:“母亲又多子息,更受了不少的累赘。”

《管子·轻重丁》:“峥丘之战,民多称贷,负子息,以给上之急,度上之求。”郭沫若等集校:“钱分母钱子钱,见《周语》下。子息即《周礼·小宰》《注》所谓贷子。”

北魏·贾思勰《<齐民要术>序》:“猗顿,鲁穷士,闻陶朱公富,问术焉。告之曰:欲速富,畜五牸。乃畜牛羊,子息万计。”